등록 : 2017.07.11 22:29

수정 : 2017.07.12 09:56

노골적인 정치개입 담은 국정원 문건 공개

대선·총선 1년 전인 2011년에 작성

SNS 장악 방안, MB 이미지 전환 제언

우상호 의원의 평소 발언도 수집

청 행정관이 문건 715건 들고나와

“국정원서 받아 김효재 수석에 보고…”

‘윗선’ 개입 규명이 관건

국가정보원이 2011년 야당 정치인 동향과 ‘에스엔에스(SNS) 장악 대책’ 등의 문건을 청와대에 보고했다는 의혹과 관련해 서훈 국가정보원장이 11일 “국정원이 작성한 문건이 맞다”고 밝힘에 따라, 진상 규명의 칼날이 ‘이명박 청와대’를 향하게 될 것으로 보인다. 이들 문건은 국정원의 ‘2012년 대선 개입’이 원세훈 전 국정원장이 재판을 받고 있는 심리전단의 댓글 공작 차원을 넘어, 이명박 정부 청와대가 국정원을 동원해 상시적이고 광범위한 정권 재창출 공작을 주도했을 가능성을 보여주기 때문이다.

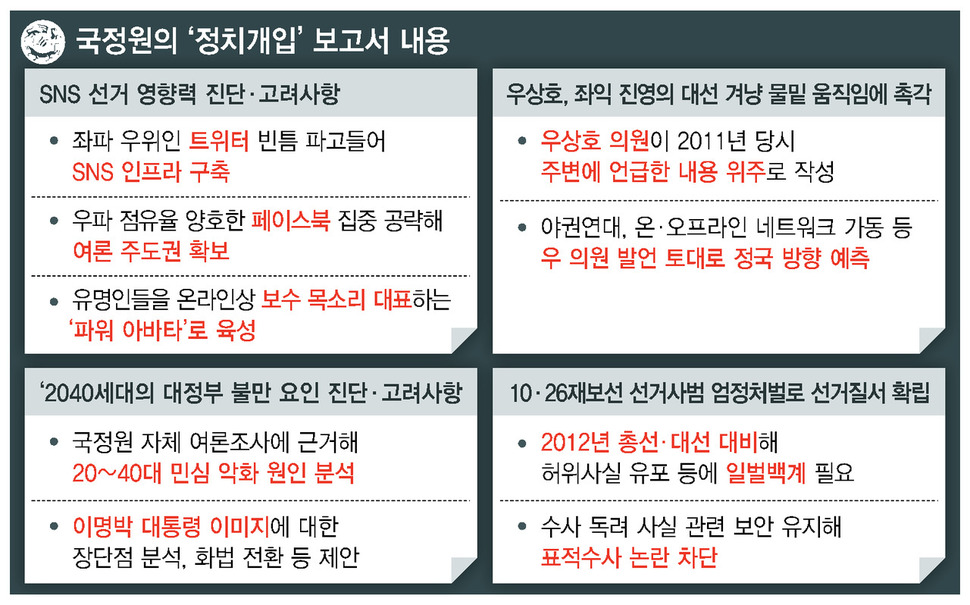

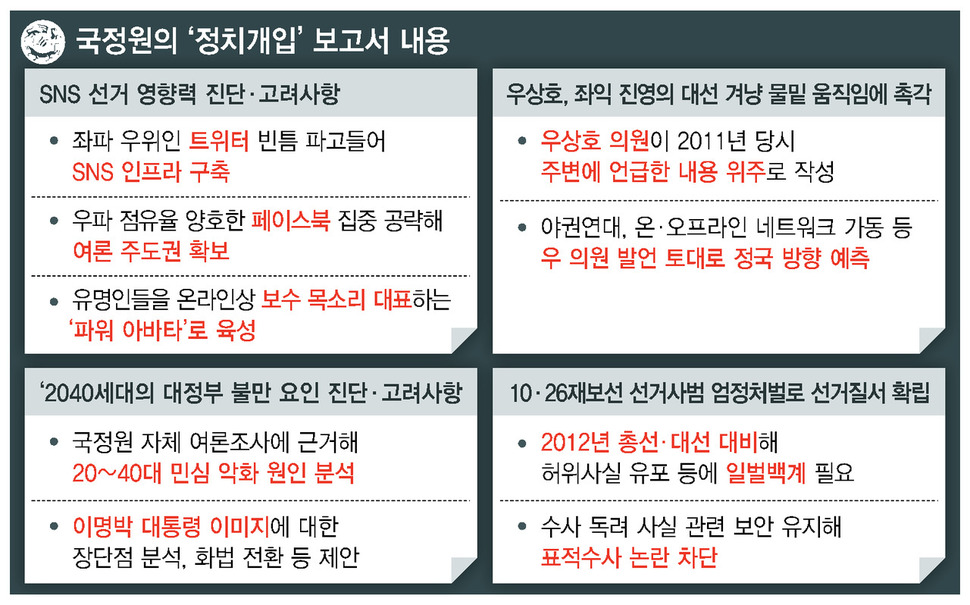

<세계일보> 보도로 공개된 국정원의 2011년 문건에선 실제 이명박 정부의 노골적인 정치개입 행태가 상당 부분 드러난다. 이들 문건에는 ‘우상호, 좌익진영의 대선 겨냥 물밑 움직임에 촉각’, ‘2040세대의 대정부 불만 요인 진단 및 고려사항’, ‘에스엔에스(SNS)의 선거 영향력 진단 및 고려사항’, ‘10·26 재보선 선거사범 엄정처벌로 선거질서 확립’ 등의 제목이 달려 있다. ‘2012년 댓글 사건’이 드러났을 때 국정원은 “대북 심리전의 일환으로 시작된 일”이라고 해명했다. 2013년 검찰 특별수사팀이 수사 대상으로 삼았던 조직도 국정원 심리전단의 인터넷 커뮤니티 담당인 안보3팀과 트위터 담당인 안보5팀으로 2개팀만 검찰 수사를 받았다. 그러나 이번에 공개된 문건은 야당 정치인을 사찰하고 선거 승리를 위한 여론 조성과 구체적인 캠페인 방식을 적극적으로 조언하는 내용으로, 심리전단의 업무 범위를 뛰어넘는다. 심리전단보다 훨씬 큰 규모의 부서에서 조직적이고 일상적으로 수행한 일일 가능성이 크다.

국정원의 도청 의혹도 제기된다. 국정원이 작성한 이른바 ‘우상호 문건’엔 우상호 더불어민주당 의원이 2011년 당시 주변 사람들한테 얘기한 내용과 함께 이를 토대로 앞으로의 정국 흐름에 대한 예측이 담겨 있다. “서울시장 선거에서 안철수 등장, 박원순 당선 등 정치적 지각 변동이 발생한 것은 결코 우연이나 일시적 현상이라고 할 수 없다”, “그간 청춘콘서트, 나꼼수 등 선동적 방식으로 정부와 기성 정치권에 대한 불신·불만을 자극, 변화를 요구하는 토대를 조성했다” 등 우 의원의 발언이 구체적으로 담겨 있어, 도청 및 정치인 사찰 의혹이 제기된다.

이들 문건이 청와대의 ‘누구’에게까지 보고됐는지도 핵심적으로 규명돼야 할 대목이다. 이들 문건은 2011년 6월부터 12월까지 청와대 정무수석실에서 근무했던 김아무개 전 행정관이, 매일 국정원과 경찰에서 받은 기밀 보고서 중 715건을 파쇄하지 않고 청와대 외부로 들고나온 뒤 세상에 알려지게 됐다. 2011년 10월 서울시장 보궐선거 때의 디도스 사건과 관련해 김 전 행정관이 압수수색을 당하면서 이들 문건은 특검 손으로 넘어갔다. 김 전 행정관은 이 문건들을 국정원에서 받아 김효재 당시 정무수석에게 보고했다고 특검에서 진술했다고 한다. 김효재 전 수석을 거쳐 그 윗선에도 전달됐을 가능성을 의심해볼 수 있다.

결국 국정원 정치개입 문건 진상조사는 국정원 자체 조사에 이어 검찰 수사까지 이어지면서 ‘이명박 청와대’ 핵심 인사들의 사법적 책임을 묻는 단계로 이어질 가능성이 있다. 국정원 관계자는 “2011년 당시 문건을 작성한 실무자는 아직 현직에 있는 것으로 안다. 거기서부터 조사가 진행될 것”이라며 “국정원 직원이 아닌 외부인의 불법 행위가 드러나면 검찰에 고발하거나 이첩해서 기소 여부를 검찰이 판단하게 될 것”이라고 전했다.

국정원의 이런 움직임에 대해 이명박 전 대통령 쪽은 “이미 정리된 사안을 다시 끄집어내는 의도가 무엇이냐”며 불편한 심기를 드러냈다. 자칫 과거사 재조사 차원을 넘어 검찰 수사로 번질 것을 우려하는 모습이다. 김효재 전 수석은 11일 <한겨레>와 한 통화에서 “해당 문건을 보고받은 기억이 전혀 없다. 그 문제와 관련해서는 기억도 없고, 할 얘기도 없다”고 부인했다. 김태규 김남일 기자

dokbul@hani.co.kr

광고

기사공유하기