등록 : 2019.03.07 16:36

수정 : 2019.03.07 20:08

|

|

6일 오후 서울 세종로 사거리에서 미세먼지 마스크를 쓴 시민들이 횡단보도를 지나고 있다. 박종식 기자 anaki@hani.co.kr

|

FTA 조항 강화, 유럽국가 ‘CLRTAP 모델’ 등 거론

“양자관계로 풀면 불리한 만큼 다자구도 ‘자발성’ 관건“

|

|

6일 오후 서울 세종로 사거리에서 미세먼지 마스크를 쓴 시민들이 횡단보도를 지나고 있다. 박종식 기자 anaki@hani.co.kr

|

최근 잇따른 고농도 초미세먼지의 발생이 중국의 영향 때문이라는 발표가 나오는 가운데, 정부가 이제라도 중국 정부를 상대로 미세먼지 감축을 유도할 수 있는 실질적인 외교적 대응책을 마련해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

앞서 6일 서울시 보건환경연구원은 최근 서울의 미세먼지가 심해진 것은 국내 기상 여건이 악화된 것과 더불어 중국 베이징, 선양 등에서 발생한 초미세먼지가 유입됐기 때문이라는 분석을 내놓았다. (

▶관련 기사 : “중국 초미세먼지, 12~30시간 뒤 한반도 덮쳐”)

이 때문에 전문가들은 국내 미세먼지 문제를 해결하려면 근본적으로 중국의 미세먼지 배출량을 줄이는 일도 병행해야 한다고 지적했다. 조석연 인하대 교수(환경공학)는 “베이징의 미세먼지 ‘농도’를 줄이는 건 우리나라에 별다른 영향을 끼치지 못한다. 중요한 건 중국 대륙 전체의 ‘배출량’”이라며 “1960년대 대기오염으로 인한 산성비 피해가 심각했던 유럽 국가들이 1979년 ‘월경성 장거리이동 대기오염에 관한 협약’(CLRTAP)과 1985년 ‘헬싱키의정서’ 등을 통해 산성비의 주범인 이산화황 배출을 30% 감축하는 데 성공했던 사례를 참고해야 한다”고 말했다.

기존에 중국과 체결한 한·중 자유무역협정(FTA)을 활용할 수 있다는 주장도 제기됐다. 통상 전문가인 송기호 변호사는 현재 진행 중인 한·중 에프티에이 재협상을 통해 중국에 미세먼지 배출량 관리를 책임지도록 해야 한다고 지적했다. 송 변호사는 “한·미 자유무역협정을 보면, 아예 제도적 장치로 양국이 ‘환경협의회’를 만들어 절차적으로 이해 관계인이 상대국의 환경법 위반에 대해 조사를 요구할 수 있도록 했다”며 “중국의 미세먼지 배출량은 중국 내 환경 관련 규제를 위반하는 행위와도 관련이 높은 만큼 중국 기업 등이 자국의 환경법을 위반했을 때 우리가 중국 정부에 심의·조사를 요청할 수 있는 조항 등을 협정문에 넣어야 한다”고 말했다.

|

|

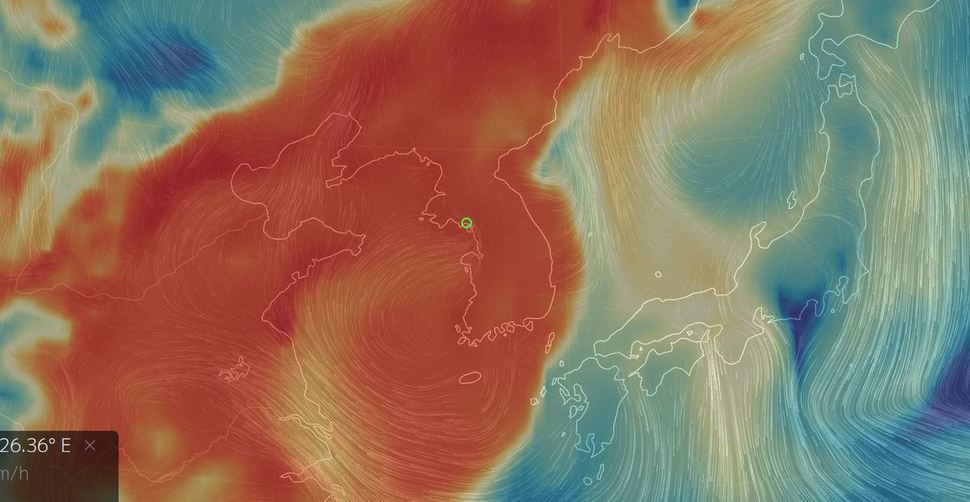

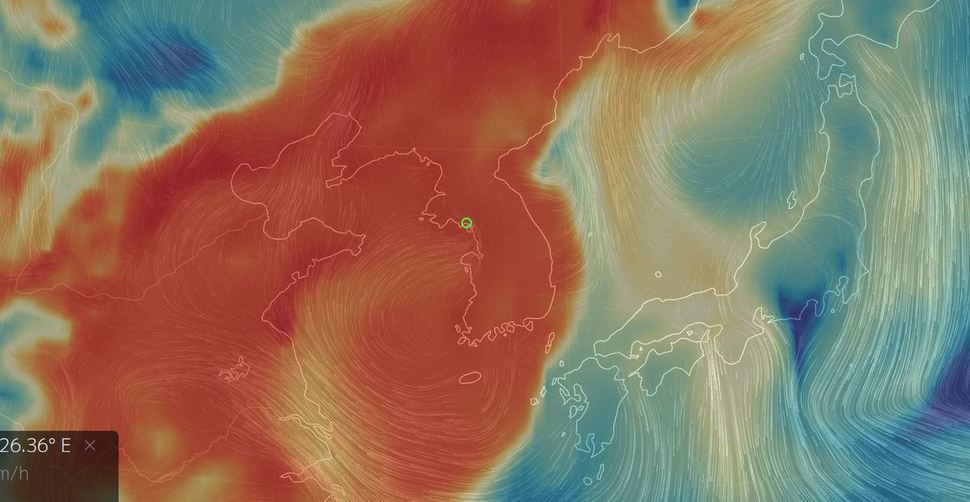

2019년 3월5일 에어비주얼 미세먼지 상황 화면 갈무리.

|

그러나 한·중 자유무역협정의 경우 주변국의 도움 없이 한·중 두 나라의 관계로만 문제를 풀어야 한다는 점에서 현실성이 낮다는 지적도 나온다. 중국과의 일대일 외교 관계에서 우리의 협상 카드가 더 불리하기 때문이다. 이 때문에 지현영 환경재단 미세먼지센터 국장은 좀 더 ‘현실적 대안’을 제시하고 있다. “실효성을 따져볼 때 중국의 미세먼지 영향을 직·간접적으로 받는 아시아 국가들과 자발적 감축 협약을 맺어 중국이 아시아 대표 국가로서 감축을 이행할 수밖에 없게 만드는 게 실현 가능한 모델 같습니다. 국가 규모나 수준이 비슷한 유럽의 경우 평등한 감시 체제가 작동할 수 있지만, 아시아 국가들의 경우 중국, 인도 등 ‘강대국’이 강제성 있는 협약의 체결을 회피할 가능성이 더 큽니다.”

정부가 지난해 10월 중국·일본·몽골·러시아·북한 등 6개국과 함께 만든 ‘동북아 청정대기 파트너십(NEACAP)도 이러한 문제의식에서 추진됐다고 볼 수 있다. 권세중 외교부 기후국장은 “현실적으로 중국에 감축 의무가 주어진다고 해도 이행을 강제할 방법이 마땅치 않다”며 “다자 간 자발적 협의체를 조직한 뒤 파리협정의 국가결정기여(NDC)처럼 중국이 자발적으로 의무감축 목표를 내놓고 지키는 형태로 가는 걸 고민해야 한다”고 설명했다.

선담은 기자

sun@hani.co.kr

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기