등록 : 2018.04.08 20:57

수정 : 2018.04.08 22:03

|

|

박근혜 전 대통령이 지난해 10월16일 오전 서울중앙지법을 나서고 있다. 연합뉴스

|

미르·케이재단 강제출연 등 최다 혐의

‘문화예술계 블랙리스트’ 강요죄 첫 인정

“대통령 요구 불응시 불이익 두려움 줬다”

법조계 “대통령 말은 곧 행동… 책임 엄히 물어”

|

|

박근혜 전 대통령이 지난해 10월16일 오전 서울중앙지법을 나서고 있다. 연합뉴스

|

박근혜 전 대통령의 1심 선고 공판에서 눈에 띄는 대목의 하나는 강요 혐의를 모두 유죄로 판단한 부분이다. 법원은 미르·케이(K)스포츠재단 강제모금뿐 아니라 처음으로 ‘문화예술계 지원배제명단(블랙리스트)’ 범행도 강요로 인정했다. 대통령 직분의 무거움을 강조하고, 대통령의 부당한 지시가 곧 헌법정신을 뒤흔드는 결과로 이어질 수 있다는 점을 확인한 판결로 평가된다.

강요죄는 직권남용 권리행사 방해죄와 더불어 ‘국정농단’ 피고인들에게 가장 많이 적용된 죄명이지만, 쉽게 유죄로 인정되지 못했다. 강요죄가 인정되려면 상대방의 의사결정을 제한할 정도로 두려움(위구심)을 줘야 하는데, 위법한 요구라고 해서 구체적 불이익을 느끼게 할 수준은 아니었다는 게 상당수 ‘국정농단’ 재판부가 내려온 판단이다. 직무 범위 내에서 이뤄진 부당한 ‘행위’ 자체에 초점을 맞추는 직권남용죄와도 다른 점이다. 앞서 김기춘 전 대통령 비서실장 등의 블랙리스트 1·2심 재판부도 “의사결정의 자유를 방해할 정도로 겁먹게 하지는 않았다”며 직권남용 혐의만 인정했다.

|

|

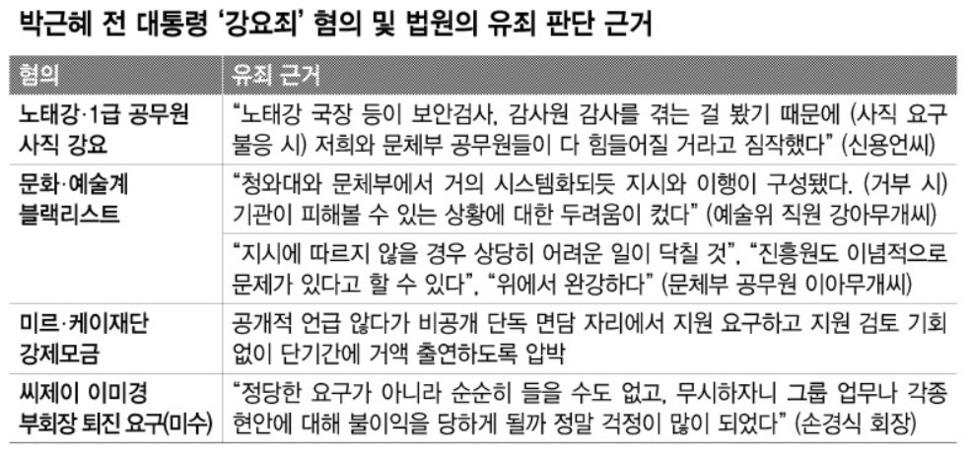

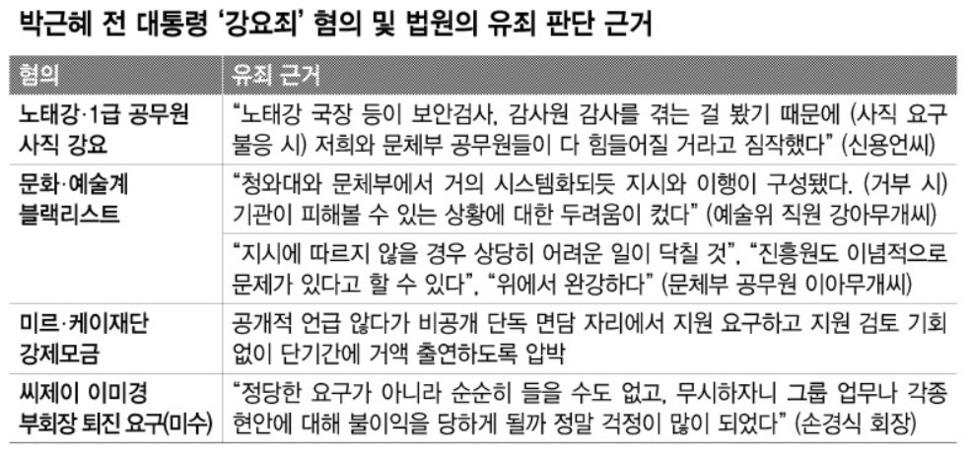

※ 표를 누르면 크게 볼 수 있습니다.

|

서울중앙지법 형사22부(재판장 김세윤)는 지난 6일 박 전 대통령의 12가지 강요 혐의(미수 포함)에 유죄를 선고하면서, 대통령의 막강한 권한에 주목했다. 행정부 수반으로서 소속 기관에 대한 지휘감독권과 인사권을 가진 대통령의 입에서 나온 요구는 곧 부당한 인사발령, 사업 축소 등 구체적 불이익까지 포함한다고 본 것이다. 이에 따라 블랙리스트 작성·실행 지시와 노태강 전 문화체육관광부 체육국장 및 문체부 1급 공무원 3명에 대한 사직 요구도 “거부할 경우 업무상·신분상 불이익을 당할 위험이 있다는 두려움”을 포함한 것으로 재판부는 판단했다. 특히 지원배제 명단 적용을 요구받은 문체부 산하기관 직원들이 “(문체부 지시의) 상급기관이 청와대라는 사실을 명확하게 인지했다”는 점을 강조했다.

같은 맥락에서 재판부는 미르·케이스포츠재단 강제모금, 최순실씨에 대한 자금 지원 요구, 씨제이(CJ) 이미경 부회장 퇴진 압력(강요 미수) 등 개별 기업 관련 범행도 강요죄로 결론 내렸다. 대통령이 기업활동에 미칠 수 있는 광범위한 권한에 주목했기 때문이다. 인허가나 세무조사로 ‘보복’할 수 있는 대통령의 요구는 사실상 협박을 포함한다는 취지다. 이런 기준에서 재판부는 현대차·케이티(KT)·하나은행에 최씨 측근에 대한 특혜 인사와 광고 발주를 요구한 것은 “대통령 직무 범위에 포함되지 않는다”며 직권남용 혐의를 무죄로 보고도 강요죄는 인정했다.

|

|

김기춘 전 대통령 비서실장과 조윤선 전 청와대 정무수석(왼쪽)이 지난 1월23일 항소심 선고를 마치고 각각 구치소로 향하고 있다. 연합뉴스

|

재판부의 이번 판단은 막강한 권한이 있는 대통령의 ‘말’이 갖는 무거움을 재차 확인한 것이기도 하다. 고법의 한 판사는 “대통령은 비서실장이나 수석비서관 등과 달리 누구도 제동 걸기 어려운 위치에 있다”며 “일종의 절대권자인 대통령의 말은 곧 행동이 된다는 점을 강조한 것”이라고 풀이했다. 재판부는 “문화예술 지원기관 직원들은 청와대와 문체부로부터 내려오는 지원배제라는 위법·부당한 지시를 이행하는 과정에서 직업적 양심에 반하는 업무를 고통스럽게 수행해야 했다”고 질타하기도 했다.

법원이 강요죄를 인정했다고 무조건 ‘기업 피해자론’에 손을 들어준 것은 아니다. 재판부는 롯데의 케이스포츠재단 70억원 추가 지원은 직권남용·강요죄와 더불어 제3자 뇌물까지 인정했다. 박 전 대통령 쪽이 먼저 돈을 요구했지만, 롯데 쪽도 ‘면세점 특허권 재취득’이라는 부정한 청탁과 함께 돈을 건넸다는 판단이다. 다만 삼성의 한국동계스포츠영재센터 16억2800만원 후원은 제3자 뇌물수수의 부정한 청탁이 입증되지 않았다며 강요죄만 인정해 여전히 논란을 남겼다.

현소은 기자

soni@hani.co.kr

광고

기사공유하기