|

|

정윤수 스포츠 칼럼니스트

|

정윤수의 안과 밖

우리 안의 ‘탐욕스런 국가주의’

TV중계는 가봉 축구 비하하고

누리꾼은 상대선수 신상 털고

선수들은 승자의 내민 손 외면

메달지상주의 포로가 되지말자

지난 2010 남아공 월드컵 때 일이다. 어느 방송국이 아프리카의 코트디부아르를 소개하면서 ‘상아빛 아름다운 해안의 나라’라고 했다. 나는 그것을 듣는 순간, 진짜로 귀를 의심하면서 그들이 혹시라도 그 나라에 가지 않기를 빌었다. 만약 코트디부아르 사람을 만나서 그런 얘기를 했다가는 외교 문제까지 발생할지 모를 일이다. 코트디부아르는 19세기 제국주의 침탈의 현장이고 그 해안은 서아프리카를 지옥으로 만든 상아 무역의 전진 기지였다.

그런 일이 지금도 되풀이되고 있다. 우리의 스포츠 저널리즘은 해당 종목의 미학이나 출전국의 역사와 현황을 거의 무시하기로 작정한 듯 중계를 하고 기사를 쓴다. 축구 대표팀의 조별리그 마지막 경기를 중계하면서 캐스터와 해설자는 가봉 선수들을 은연중 낮춰보며 말한다. 상대 팀 전력 분석이 미비한 상태에서 ‘기나긴 90분’을 채우려면 아무래도 약간은 조롱하는 듯한 그런 언어를 구사할 수밖에 없었을 것이다. 물론 축구 경기는 세계사 시간이 아니다. 그렇다 하더라도, 풍부한 자원의 나라이며 아프리카에서는 국민 소득 상당히 높고 어려운 사정에서나마 복지 제도가 잘 갖춰져 있는 가봉과 그 대표 선수들을 허둥지둥 하는 팀 정도로 90분 내내 낮춰 보는 것은 ‘역오리엔탈리즘’의 단면이다. 쉼없이 그들은 ‘좋아요’를 남발했는데, 나는 페이스북의 ‘추천’ 메뉴를 무한반복으로 읽는 줄 알았다.

8강전에서 영국과 맞붙게 되었는데, 누군가는 아무리 축구 종가라고 해도 라이언 긱스처럼 국가도 부르지 않는 선수가 있으니 우리가 애국심으로 단결하면 승산 있다고 한다. 나는 우리 팀이 이길 수도 있다는 이유를 3천가지 쯤 알고 있는데 그 중에 국가를 부르느냐 안 부르느냐는 것은 이유가 되지 않는다. 웨일스 출신의 긱스가 왜 ‘신이여 여왕을 보호하소서’를 부르지 않는가에 대해 ‘제대로’ 설명하려는 시도를 아직 나는 보지 못했다.

경기 그 자체의 원리에 미학에 충실하려는 시도도 아직까지는 부족해 보인다. 선수와 심판과 관중이 고도의 긴장 속에서 침묵을 지켜야 하는 양궁 경기를 중계하면서 어느 캐스터는 궁수가 시위를 놓는 순간에도 쉼없이 말을 한다. 귀담아 들을 얘기가 있느냐 하면 그것도 아니다. 잘 했어요, 괜찮아요, 좋아요 같은 공허한 수사가 새벽의 모기처럼 성가시게 울어댄다. 펜싱의 남현희 선수를 중계하면서 어느 캐스터는 선수와 심판과 관중이 모두가 ‘1초’의 정적을 지키고 있는데 그 현장에서 혼자 ‘한 발 더!’라고 크게 외치고 나서는 숨죽이던 관중이 자신을 바라보고 있다고 의욕 넘치게 말을 한다. 그 갑작스런 외침 때문에 선수들의 심리적 평형이 깨질 수도 있다는 생각은 하지 못했을까.

|

|

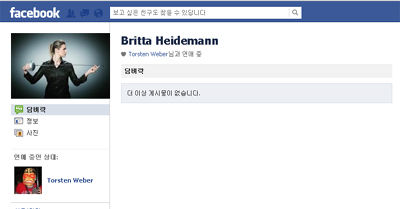

독일 여자 펜싱 하이데만 선수의 페이스북.

|