[토요판] 김영민의 논어 에세이

④ 모순적인 어법

|

|

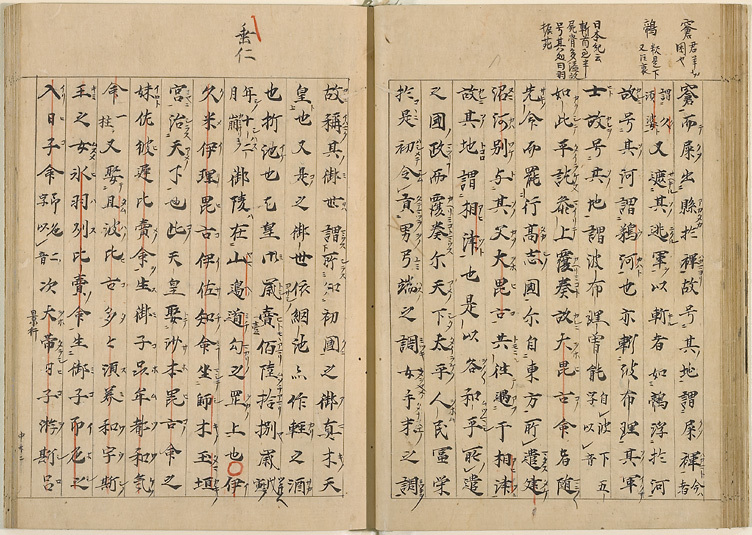

영화 <애니홀>에서 주인공 앨비 싱어는 사람들은 인생이 고해라고 하면서 동시에 장수하려고 든다고 불평한다. 우리 내부에는 화해하기 어려운 모순적인 열망이 공존할 수도 있다. <논어> 미자(微子) 편엔 “도가 행해지지 않음은 (공자도) 이미 알고 있다”(道之不行已知之矣)는 구절이 있다. 공자는 실패할 것임을 알면서도 그 실패를 향해 전진한다. <한겨레> 자료사진

|

도저히 표현하기 어려운

삶의 진실 같은 것이

있을 수도 있지 않을까? ‘드물게 말한 것’과 ‘드물게 기록한 것’의 차이? 이러한 두 가지 방법은 한자의 용례에 관한 지식을 동원해서 모순을 해결하고자 하는 사례들이다. 이러한 시도를 받아들이지 않는 사람들은 주어진 문장의 통상적인 뜻을 유지하면서, 모순을 해소하고자 노력할 수 있다. 첫째, “드물게”라는 것이 과연 어느 정도의 횟수를 의미하는지 분명하지 않다. 따라서 데루이 다카쿠니(照井全都)의 논어해(論語解)는 “(‘드물게’라는 말이 의미하는 것은) 완전히 입을 닫고 언급하지 않았다는 것은 아니고, 늘 많이 이야기하지는 않았다는 것이다”(非絶口而不言也, 不常多言耳)라고 말한다. 즉 <논어>에 인이 106번이나 언급되어도, 그것을 “드물게” 말했다고 간주할 수도 있다는 것이다. 많고 적음의 정도는 상대적이다. 둘째, 중국의 학자 양백준(楊伯峻)처럼, 드물게 말했다는 것과 드물게 기록했다는 것의 차이에 주목할 수 있다. 이를테면 다음과 같은 상황을 상상해보라. 실제 공자는 인에 대해서 드물게 말했다. 그토록 중요한 사안에 대해 드물게 말씀하시다 보니 제자들은 자주 물을 수밖에 없었고, 그 대화의 결과들을 끌어모은 것이 <논어>인 까닭에 <논어>에는 인에 대한 기록이 상대적으로 많아졌다. 이러한 모순 해결책을 생각해내기 위해서는, 논어가 공자의 말씀을 단순히 받아 적은 것이 아니라 편집자의 주관이 강하게 개입된 저술이라는 점을 분명히 알아야 한다. 우리가 대하는 텍스트들 중에서 편집자의 손길로부터 완전히 자유로운 것은 거의 없다. 이 ‘논어 에세이’도 예외가 아니다. <논어>의 경우도 편집자의 손길에 의해 다양한 이본(異本)이 탄생해왔다. 근래에도 제나라본 <논어>(齊本)가 발굴된 바 있고, 지금 이 순간에도 중국 어디에선가 달리 편집된 <논어>가 발굴되고 있는지도 모른다. 이런 상황은 진짜 <논어>, 진짜 공자라는 논의를 무색하게 만든다. 우리가 아는 <논어>는 편집 과정을 통해 매개된 텍스트이다. 그렇다고 이것이 곧 현재 우리가 사용하는 <논어> 판본이 무의미하다는 것을 의미하는 것은 아니다. 지속적으로 전승되고, 사람들에게 많이 읽혀온 텍스트는 진본(眞本) 여부와 무관하게, 그 자체로 역사적 가치가 있다. 셋째, 다른 제자들은 인에 대해 여러 차례 들은 반면, 저 구절의 기록자만 적게 들었을 가능성을 배제할 수 없다. 실로 <논어> 옹야(雍也) 편에서 공자는 사람에 따라 이야기해줄 수 있는 내용이 달라진다는 취지의 말을 한 적이 있다. “중인 이상은 높은 차원에 대해 이야기해줄 수 있고, 중인 이하는 높은 차원에 대해 이야기해 줄 수 없다.”(中人以上可以語上也 中人以下不可以語上也) 그렇다면 어떤 언명을 제대로 이해하기 위해서는 그 언명이 베풀어질 때 상정되었던 청중을 재구성할 필요가 있다. 마주한 제자가 누구냐에 따라 공자가 가르침을 달리 베풀었다는 점은 학자들에게 널리 인정되고 있다. 넷째, 시간의 변수를 도입해 볼 수 있다. 저 기록자가 저 언명을 할 때까지는 공자는 정말로 인에 대해 드물게 말했는지도 모른다. 그리고 그 이후 어느 시점부터 공자는 열렬히 인에 대해 설파하기 시작했을는지도 모르는 것이다. 제한된 시간 내에 상호 충돌하는 언술을 한다면 그것을 모순이라고 할 수는 있어도, 상당한 시간이 흐른 뒤에 상호 충돌하는 언술을 한다면, 그 말하는 사람의 생각이 바뀌었을 가능성이 높은 것이다. 어느 날 누군가 당신을 대머리라고 비웃고 나서, 곧이어 사람 외모를 가지고 놀려서는 안 된다고 말한다면 그것은 모순된 언명일 것이다. 그러나 10년이라는 시간이 흐른 뒤, 그가 사람 외모를 가지고 놀려서는 안 된다고 말했다고 생각해보자. 이때 그는 모순되는 언명을 한다기보다는, 그 10년 동안 자신의 과거를 반성하고 새로운 견해를 가지게 되었다고 볼 수도 있다. 이 경우 필요한 것은, 그 사람의 모순을 지적하는 일이 아니라 어떤 과정을 통해서 생각을 바꾸게 되었는가를 추적하는 생애사적 연구이다. 실제로 적지 않은 사상사 연구가 생애사의 형태를 띠고 있다.

|

표현하기 어려운 어떤 것들은,

일견 모순적인 언어 혹은

시적인 언어를 통해서 비로소

제대로 표현될 수 있는 것이 아닐까? “도가 행해지지 않음은 이미 알고 있다” 인간의 근본 조건까지는 아니더라도, 우리 내부에 화해하기 어려운 모순적인 열망이 공존할 수도 있다. 영화 <애니홀>에서 주인공 앨비 싱어는 불평한다. 사람들은 인생이 고해라고 하면서 동시에 장수하려고 든다고. 그런 것은 마치 맛없는 음식을 먹으면서 추가 주문을 하는 일과 같다고. 실로 그렇다. 일부 사람들이 주장하듯이 인생이 고통의 무한리필이라면, 리필을 하지 않는 것이 합리적일 것이다. 그러나 많은 이들이 장수를 원한다. 고해라는 인생의 술잔을 한 잔 더. <논어>에 따르면, 공자 역시 그러한 모순에 시달렸던 것 같다. 그는 이상적인 질서가 구현되지 못할 것임을 알면서도 분투했다. <논어> 미자(微子) 편은 말한다. “도가 행해지지 않음은 (공자도) 이미 알고 있다.”(道之不行已知之矣) 이것은 공자를 모순적이며 비극적인 인물로 만든다. 그는 실패할 것임을 알면서도 그 실패를 향해 전진한다. 그리고 이러한 일견 비합리적인 행동은, 눈앞의 손익을 따지는 이는 꿈꾸지 못할 영웅적인 광채를 공자에게 부여한다. 현대 한국 학계에서 연구의 계획을 설명하고 연구비를 신청하는 프로포절 양식에는 ‘기대효과’에 대해 쓰는 부분이 있다. 어느 학자가 <논어>를 읽고 감명을 받은 나머지, 기대효과를 쓰는 부분에 “내 연구 결과가 세상에 행해지지 않을 것임을 나는 이미 알고 있다. 그럼에도 불구하고 나는 연구한다”라고 쓴다. 이것은 그를 모순적이고 희극적인 인물로 만든다. 그리고 이러한 일견 비합리적인 행동은, 눈앞의 손익도 따질 줄 모르는 무능한 학자라는 광채(?)를 그에게 부여한다.

|

기사공유하기