|

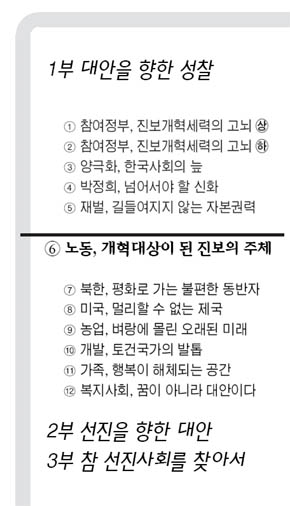

<한겨레> 선진대안포럼 1부 대안을 향한 성찰 ⑥ 노동, 개혁대상이 된 진보의 주체

|

조돈문 가톨릭대 교수는 참여정부가 노동계의 신뢰를 잃은 이유를 이렇게 설명했다. “군사정권보다 현 정부가 더 반노동자적이진 않다. 다만 노동계를 무력화시키는 데 집착했다는 데 문제가 있다. 노동자와 노동조합의 자긍심을 무력화시키는 이데올로기 공세를 펼쳤다. 임금인상을 요구하면 집단이기주의로 매도하고 사회공공성을 내세우면 정치파업이라고 했다. 그렇게 하면 절대로 신뢰를 형성할 수 없다.” 조 교수는 “교섭 테이블의 의제가 이미 노동계에 불리하게 제한돼 있다. 현재 노동운동은 ‘의제를 만드는’ 투쟁을 하고 있다”고 설명했다. 앉아서 무슨 이야기를 할 것인지를 분명히 못박고 난 뒤에야 정부와 대화할 수 있다는 이야기다. 이용범 한국노총 기획본부장이 ‘중재’에 들어갔다. “단위사업장의 노사가 한통속이어서 교섭·타협하는 게 아니다. 그런데 왜 중앙단위 교섭에선 정권의 성격을 까다롭게 따지면서 대화할 수 없다고 하는가. 반대·저지만 내세운 무책임한 투쟁도 이제 고쳐야 한다.” 그러나 김성희 한국비정규노동센터 소장은 “(대화테이블 등) 제도권으로 들어가는 순간, 노동관련 의제는 모두 왜곡되고 뒤틀렸다. 그 결과 얻은 건 없고 너무 많은 것을 줘야 했다. 노무현 정부는 노동계에게 내놓을 게 없다”고 반박했다. 믿음을 주지 못하는 참여정부는 노동운동이 맞닥뜨린 거대한 벽이었다. 안수찬 기자 ahn@hani.co.kr

“노동계가 먼저 시민운동과 화해를” 운동노선 달라 서로 골 깊어져…양대노총이 ‘맏형’ 구실해야 참석자들은 시민운동에 대해 섭섭한 마음을 숨기지 않았다. 그동안 <한겨레> 선진대안포럼에 나온 시민단체 관계자들이 노동운동의 각성을 촉구한 것과 비교됐다. 조돈문 교수는 “참여정부 출범 이후 노동계의 신자유주의 반대투쟁에 대해 시민운동이 먼저 거리두기를 했다”고 말했다. 2004년 총선을 대표적인 사례로 꼽았다. “그때 노동계는 신자유주의 구조조정 반대 및 국유기업 해외매각 반대 운동을 펼쳤는데, 시민운동은 총선연대를 통해 인물개편을 통한 정치적 민주화에 몰두했다. 그러면서 양자의 골이 깊어진 것 같다.” 김성희 소장도 거들었다. “중산층의 자유주의적 개혁의제를 중심으로 한 시민운동이 노동운동을 ‘상대화’시켰다”고 말했다. “노동운동의 전투성이 집단이기주의와 똑같다고 평가하는 흐름이 시민운동 밑바닥에 흐르고 있고, 시민운동이 노동운동을 저평가하거나 매도하는 데 크게 일조했다”고 짚었다. 그러나 이용범 본부장은 “시민단체조차 함께 하지 못한다면 노동운동이 무엇을 할 수 있느냐”고 물었다. “노동운동과 시민운동의 차이를 문제삼는다면, 노동운동과 일반 국민간의 차이는 훨씬 크다”고 말했다. 김태현 실장도 “도시 중산층이 노동계급의 중요한 연대세력임은 분명하다”고 말했다. 시민운동 관계자들도 노동운동의 ‘복종’을 원하는 것은 아니다. 노동운동과 시민운동이 ‘따로 또 같이’ 가는 길은 무엇일까. 김윤철 실장이 실마리를 풀었다. 우선 “시민운동 등 다른 사회운동과의 관계에서 노동운동이 ‘맏형’ 역할을 제대로 하지 못했다”고 짚었다. “참여연대 등 큰 단체 말고 중소규모의 시민사회단체를 위해 양대 노총이 물질적 지원을 포함해 얼마나 도움을 줬는지 묻고 싶다. 노동운동이 과연 사회운동의 ‘인큐베이터’ 역할을 했는가.” 노동운동이 먼저 시민운동을 향해 손을 내밀어야 한다는 것이다. 김 실장은 “맏형으로서의 노동운동은 자기 주장을 협소하게 고집하는 것이 아니라, 사회 전체를 바꾸는 전략을 제시하면서 지적·도덕적 우월성을 통해 여러 운동의 힘을 모아내야 한다”고 강조했다. 안수찬 기자 ahn@hani.co.kr

광고

기사공유하기