천안함, 살아남은 자의 고통

②고통은 이어진다

전사자 46명중 1명은 등록 누락돼

신청해 줄 가족 없는 문영욱 중사

‘유공자 누락’ 8년만에 처음 드러나

생존장병 “국가가 이리 무심할 수가”

“성격 좋고 밝아 부모 없는줄 몰라

억척스레 50원도 아꼈던 이유가…”

“국가도 잊었는데 누가 기억할까?”

보훈처 “지난달부터 등록 진행중”

사건에는 언제나 사람이 있다. 우리 현대사에는 사건만 남고 그 속의 사람들이 잊히는 일이 종종 있다. 2010년 천안함이 캄캄한 서해로 가라앉은 사건도 그중 하나다. 지난 8년 ‘천안함 사건’을 어떻게 기록할지를 두고 날 선 다툼이 벌어졌지만, 정작 그곳에서 살아남은 장병 58명은 철저하게 소외됐다. 사회는 지금껏 그들이 얼마나 아픈지 진지하게 물어보지 않았다.

<한겨레>와 <한겨레21>, 김승섭 고려대 보건과학대 교수 연구팀(김승섭·윤재홍)은 지난 3월부터 넉달에 걸쳐 ‘천안함 생존자의 사회적 경험과 건강 실태조사’(실태조사)를 준비했다. 사전 연구와 취재 등으로 완성된 설문지를 활용한 실제 조사는 지난달 5일부터 21일까지 진행됐다. 이 조사에는 전체 전역자 32명 중 75%(24명)가 참여했다. 생존장병 8명은 최소 3시간 이상의 심층 인터뷰에 응했다. 과학적 조사를 통해 천안함 생존장병의 건강 실태를 확인하는 일은 이번이 처음이다.

<한겨레>는 외면받아온 그들의 8년을 세차례에 걸쳐 연재한다. 생존장병의 직함은 그 바다에서 그들의 시간이 멈춰 섰던 2010년 3월26일 당시의 계급으로 표기했다.

|

|

천안함 5주기를 하루 앞둔 2015년 3월25일 낮 경기 평택시 해군2함대에서 천안함 전시시설에 견학 온 장병들이 희생장병을 기리며 묵념하고 있다. 평택/김성광 기자 flysg2@hani.co.kr

|

|

눈에 보이지 않는 고통이라고 탈락…

살아남은 자도 ‘유공자’ 인정해야

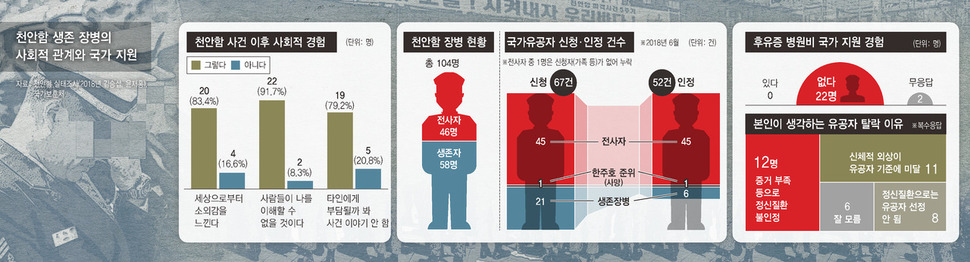

2010년 3월26일, 천안함에서 46명의 장병이 숨졌고 58명이 살아남았다. 떠난 이들과 남은 이들 모두 국가의 명령에 따라 그곳에 있었을 뿐이다. 이들에게 국가가 해줄 수 있는 최선은 국가유공자로 인정해 명예를 지켜주고, 적절한 보상으로 생계를 돕는 것이다. 하지만 지난 8년 동안 국가는 이들을 제대로 보듬지 않았다. 생존 장병들은 제대로 된 지원 없이 그날의 상처를 오롯이 홀로 감당해야 했다. 국가유공자 신청은 번번이 떨어지기 일쑤였다. 전문가들은 국가가 국가유공자를 ‘더 폭넓게, 더 적극적으로’ 인정하는 방향으로 제도를 바꿔야 한다고 지적한다.

천안함 생존 장병들이 국가유공자로 인정받는 데 가장 큰 걸림돌은 이들이 ‘정신적 질환’을 앓고 있다는 점이다. 생존 장병들에게 가장 큰 고통을 주는 것은 ‘외상후 스트레스 장애’(PTSD) 등 정신질환이지만, 국가유공자로 인정받는 데는 정신질환보다는 신체질환이, 신체질환 중에서도 눈에 보이는 상처가 더 큰 변수가 된다.

하지만 눈에 보이지 않는 상처는 외상에 비해 입증이 어렵다. 아프기 시작할 때부터 제대로 진단받고 치료를 받은 기록이 필요하다. 생존 장병에게 이런 치료 기록이 제대로 있을 리 없다. 군은 장병들이 호소하는 심리적 고통을 외면했다. 생존 장병들은 관심사병을 꺼리는 군 내부 분위기에 주눅 들 수밖에 없었고, 스스로 치료받겠다고 나서기가 쉽지 않았다. 부실한 초기 진료 기록은 국가유공자로 인정받는 데 오히려 방해가 됐다. 이들은 민간병원에서 사비를 들여가며 스스로 아픔을 증명해야 했다.

백종우 경희대 교수(정신건강의학)는 “국가를 위해 일하다 다친 사람들의 정신질환에 대해서 국가가 치료와 보상을 적극적으로 고려해야 한다”고 말했다. 백 교수는 “정신질환으로 국가유공자가 되려면 커다란 재난이나 심각한 스트레스를 줄 수 있는 사건을 군에서 경험했는지, 그와 관련해 정신과 질환이 발생했는지를 따져보는 것이 핵심”이라며 “개별적인 건강 상태 등을 살펴야겠지만, 천안함처럼 특수한 사건을 경험한 경우에는 충분히 외상후 스트레스 장애로 국가유공자가 될 수 있다고 본다”고 말했다. 그는 “고통이 눈에 보이지 않는다는 이유만으로 피해자의 아픔을 외면하면 안 된다”고 강조했다.

‘입증책임을 개인이 아닌 국가가 져야 한다’는 견해도 있다. 국가유공자 관련 소송을 진행한 경험이 있는 강석민 변호사는 “피해자의 신체·정신적 질환이 군에서 발병됐다는 사실이 확인되면 기본적으로 국가유공자나 보훈 대상자가 되도록 해야 한다. 이후에 국가유공자 등으로 인정하기 어려운 사유가 있다면 이를 국가가 밝히는 식으로 입증책임을 전환할 필요가 있다”고 말했다. 강 변호사는 이어 “보훈 제도는 국가를 위해 희생한 사람들을 예우하기 위해 운용되는 것이 핵심”이라며 “군인 등 공무를 수행하다 다치거나 숨진 사람들에게 보훈 혜택을 주고, 공무상 원인이 아닌 경우는 국가가 별도로 입증을 해서 예외적으로 예우를 하지 않는 방향으로 정책이 바뀌어야 한다”고 덧붙였다. 최민영 기자 mymy@hani.co.kr

기사공유하기