등록 : 2019.01.19 13:20

수정 : 2019.01.19 13:22

[토요판] 도르리의 골목 도르리

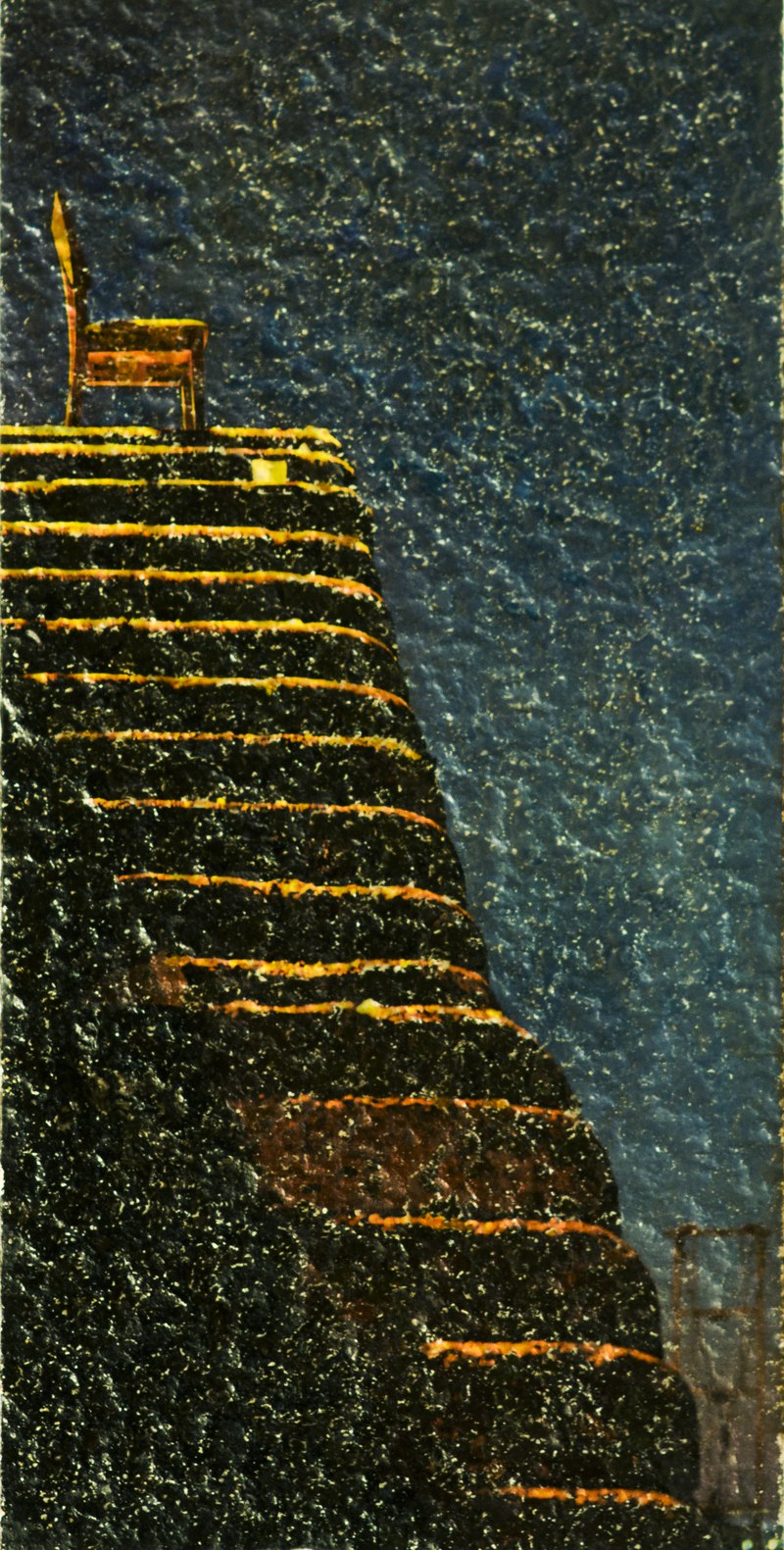

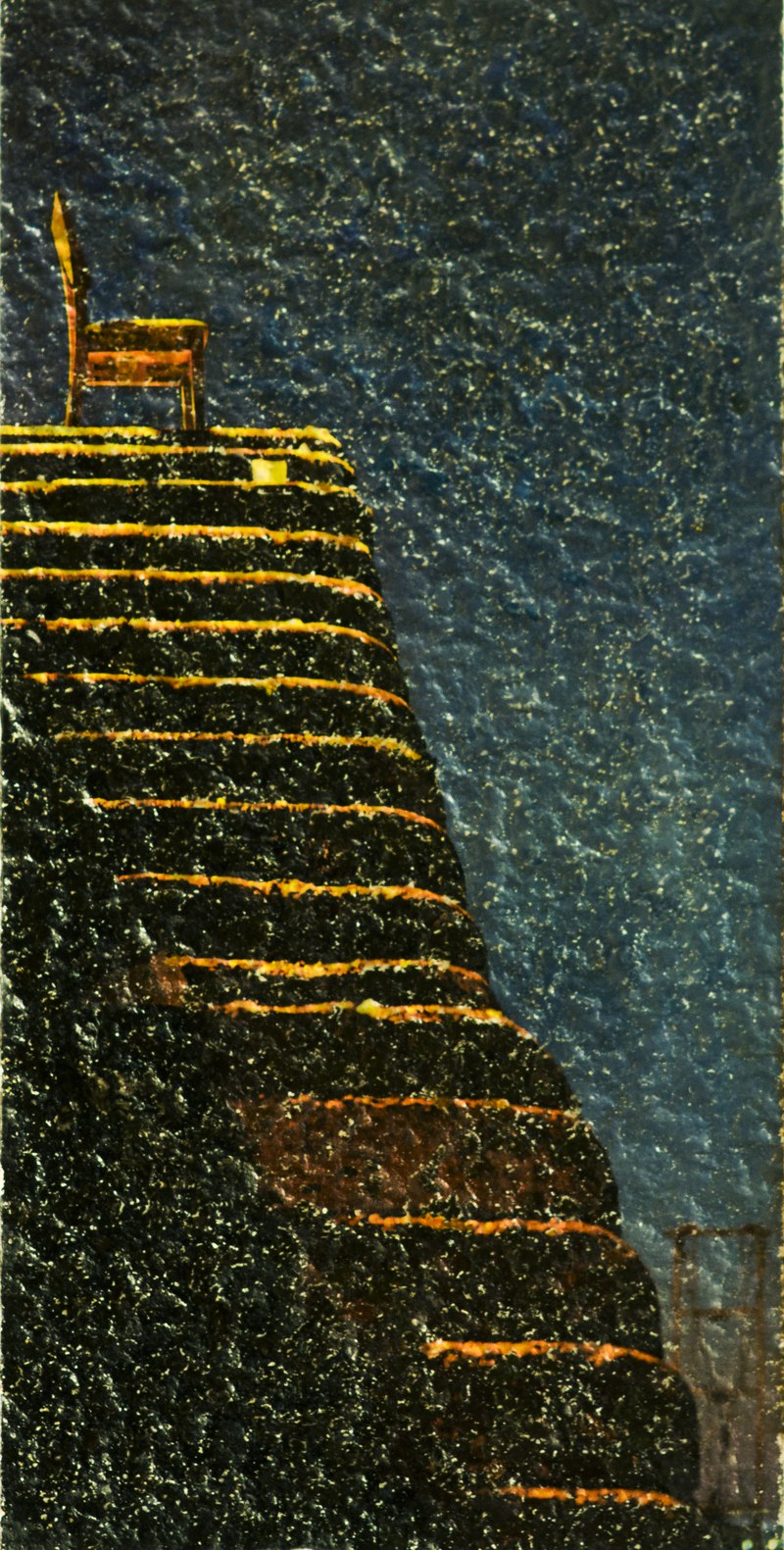

⑩ 북성포구

우리 동네는 항구와 포구를 끼고 있는 바닷가 마을이다. 외지인에게는 아파트와 공장에 둘러싸인 도시 변두리로만 보이겠지만 만석동은 서풍에 실려 온 짠 내음이 가득한 바닷가 마을이다.

우리 동네에는 황해도에서 피란 오신 할머니 할아버지들이 많다. 38선이 그어지기 전까지는 고기를 잡기위해 수시로 드나들던 곳이었으니 언제든지 짐을 싸 집으로 돌아 갈 수 있는 고향 가까운 이곳에 자연스럽게 자리를 잡게 되었다. 바닷가에서 바닷가로 피란 온 동네 어른들에게 갯벌과 굴 따는 도구인 조새는 생명줄이었다. 북성포구에 바닷물이 빠지면 갯가에서 굴을 쪼고 바지락을 캐며 삶을 이어갔다. 허리가 끊어질 듯 갯바닥을 뒤집다 잠시 올려다본 포구 저편, 꿈속에서도 노닐던 고향마을은 얼마나 마음 시리게 그리웠을 것인가?

1990년, 나는 학교를 휴학하고 포구 맞은편 쉼 없이 연기를 내뿜는 목재 공장에서 일을 하며 만석동 기차길옆 공부방에 자원교사를 하고 있었다. 그 즈음 만석동 기차길옆 공부방에서 만난 한 아이는 아버지처럼 어부가 되고 싶어 했다. 꿈을 이룬 아이는 어부가 되었고 공부방에서 만난 골목 친구와 결혼해 아버지가 되었다. 그는 비린내가 가득한 작업복을 입은 채 공부방으로 와 광어, 꽃게 같은 바다 것들을 가져다주곤 했다. 투병을 하던 공부방 상근 교사에게는 정성 들여 말린 생선을 가져다주며 이모만 먹으라고 다정하게 말을 건네던 마음 고운 어부였다. 3년 전 겨울바람 차갑던 새벽, 아버지와 함께 바다로 나간 어부는 물에 빠진 아버지를 구하기 위해 바다로 뛰어들었다. 만 하루가 지난 뒤, 그는 같은 어부였던 작은아버지의 그물에 뱃속의 아기처럼 몸을 웅크린 채 걸려 올라왔다.

남편과 함께 일했던 그 바다에 남편과 아들을 마음에 묻은 어부의 어머니는 포구에서 생선 장사를 시작했다. 어부로 짧은 생을 살다 간 그 아이가 있던 포구로 가는 길은 너무나 아득하고 멀다. 좌판 뒤편, 바다를 향해 앉아 먼 바다로 나가는 어선을 바라보는 그의 어머니의 시선이 아득하다.

30여 년 전 그때, 목재공장에서 밤새 일을 하고 공장 뒤편 바닷가에 앉아 아침 해가 비치는 북성 포구를 바라보곤 했다. 공장 담 넘어 일렁이는 바닷물에 잘게 부서진 햇빛을 받은 포구가 잠에서 깨어 분주하게 아침을 맞고 있었다. 그때 나는 알지 못했다. 북성 포구에 바닷물이 빠지면 드러나는 갯골에 깊이 새겨진 동네 사람들의 애달픈 삶과 마음 시린 기다림을.

북성 포구에는 고향을 떠나서도 바닷가에서 고단한 삶을 이어갔던 나의 이웃들이, 가슴 시린 기다림이 새겨져 있다. 지금 포구에는 갯벌공사를 위해 크레인 선박이 정박해 있다. 포구 앞 7만 제곱미터의 갯벌을 준설토 투기장으로 메운다고 한다. 우리 동네 사람들의 삶의 주름 가득한 갯벌을 시멘트로 메워 거대한 주차장이나 회센터 따위를 만들지 않았으면 한다.

글·사진(돌에 인화) 유동훈

광고

기사공유하기