윤비의 이미지에 숨은 정치

⑪ 성당에 새겨진 중세의 상상 ‘예형론’

예형론은 구약과 신약의 관계에 대한 논의에서 출발한다. 그에 의하면 구약은 신약을 예고하며 신약은 구약의 완성이다. 따라서 구약에 등장하는 주요 인물이나 사건은 신약에 등장하는 인물과 사건의 예고이며 동시에 원형으로서 이해될 수 있다. 예를 들어 구약에 등장하는 아담은 신약의 주인공인 예수를 예고하며, 구약에서 요나가 3일을 고래의 뱃속에서 보내다가 세상으로 돌아오는 이야기는 예수가 3일 만에 죽은 자들 가운데 부활하게 됨을 예고한다.

빌 머리가 주연한 오래된 영화 가운데 <사랑의 블랙홀>(Groundhog Day)이라는 작품이 있다. 세상이 자기 위주로 돌아간다(또는 돌아가야 한다)고 믿는 비호감의 기상캐스터가 한 벽촌에서 열리는 행사에 취재차 갔다가 눈보라로 마을에 갇히며 겪는 일을 소재로 한 코미디물이다. 스토리의 모티브는 간단하다. 매일매일 똑같은 일들이 판에 박은 듯 반복된다. 똑같은 사람들이 똑같은 시간에 똑같은 장소에서 똑같은 말을 한다. 하루가 지나고 다음 날 눈을 떠도 새로울 것이 없다. 일어나는 일은 언제나 똑같기 때문이다. 심지어 교회에서 뛰어내리거나 트럭에 뛰어들어도 다음 날이면 어김없이 같은 시간 같은 방송에 눈을 뜨고, 이어서 똑같은 일들이 펼쳐진다. 시간이 사라진 것이다.

과거는 오늘을 예고하고…

발랄한 상상력이다. 그러나 “모든 이 세상의 일들이 쉼없는 반복이라면…” 하는 상상은 생각보다 오래된 것이다. 그리고 중세 서양에서는 매우 진지한 신학적 주제이기도 했다.

|

|

사진 1. 밤베르크 대성당, 퓌르스텐포르탈. 1230년경. 출처 위키미디어 코먼스

|

사진 1은 밤베르크 대성당의 퓌르스텐포르탈이다.(사진 1) 이미 지난 9회에서 중세의 웃음에 대해 이야기하면서 팀파눔의 부조를 다루었다. 오늘 살펴볼 부분은 문의 양쪽 벽에 도열한 조각들이다.(사진 2)

|

|

사진 2. 밤베르크 대성당, 퓌르스텐포르탈, 구약의 예언자와 12사도(부분). 출처 위키미디어 코먼스

|

일반적으로 중세 성당의 출입구 양쪽에 인물상을 배치한 것은 그리 낯설지 않다. 얼마 전 화재를 입은 파리의 대성당이나 스트라스부르의 대성당, 또는 다른 유명한 중세 성당의 출입구에서도 쉽게 찾아볼 수 있다. 그 안에는 12사도도 있고, 다른 성자들도 있으며, 때로 덕과 악 같은 알레고리가 형상화되어 나타나는 경우도 있다. 그러나 밤베르크 대성당 퓌르스텐포르탈의 경우 특이한 점이 있다. 인물상들이 한 줄이 아니라 위와 아래 두 열로 배치되어 있으며 위의 상들이 아래 상들의 어깨를 밟고 서 있다. 자세들도 특이하고 재미있다. 사진 2에서 맨 오른쪽을 보면 마치 곡예사들처럼 아래 인물상이 위의 인물상의 다리를 붙잡고 있음을 알 수 있다. 물론 곡예사들은 결코 아니다. 아래 줄에 서 있는 인물들은 구약성경에 등장하는 예언자들이며 그들의 어깨를 밟고 선 이들은 예수의 12사도이다.

이 신성한 인물들을 이렇게 독특하게 배치한 것은 ‘예형론’(Typology)이라고 일컫는 중세 기독교의 해석학적, 역사이론적 상상력 때문이다. 예형론은 구약과 신약의 관계에 대한 논의에서 출발한다. 그에 의하면 구약은 신약을 예고하며 신약은 구약의 완성이다. 따라서 구약에 등장하는 주요 인물이나 사건은 신약에 등장하는 인물과 사건의 예고이며 동시에 원형으로서 이해될 수 있다. 예를 들어 구약에 등장하는 아담은 신약의 주인공인 예수를 예고하며, 구약에서 요나가 3일을 고래의 뱃속에서 보내다가 세상으로 돌아오는 이야기는 예수가 3일 만에 죽은 자들 가운데 부활하게 됨을 예고한다. 밤베르크 대성당 퓌르스텐포르탈의 양쪽 벽에 등장하는 구약의 예언자들이 12사도의 조상들을 어깨 위에 올려 떠받치고 있는 독특한 구도는 이러한 맥락에서 이해될 수 있다.

이러한 생각은 중세의 언어와 세계관을 유사성의 언어로 가득하게 만들었다. 예형론은 성경에 등장하는 인물들이나 사건들의 관계를 넘어 역사를 바라보고 이해하는 일반적 틀로 자라났다. 그리하여 행적이나 스토리에서 일정한 유사성을 찾을 수 있다면 역사적으로는 별 관계를 찾기 힘든 다양한 인물들과 에피소드들을 서로 연관짓는 것도 어렵지 않게 되었다. 흔히 한 인물이나 사건은 이전에 등장하거나 일어났던, 혹은 앞으로 등장하거나 일어날 다른 인물이나 사건을 비유적으로 지시하는 것으로 이해되었다. 메타포적 상상력의 고삐가 풀린 것이다.

예형론은 다양한 방식으로 중세의 지적 문화에 영향을 끼쳤다. 움베르토 에코의 <장미의 이름>을 읽은 독자들은 맨 앞부분에서 배스커빌의 윌리엄이 수도원장의 도망친 말을 찾는 수도사들과 나눈 대화를 기억할 것이다. 그 장면에서 윌리엄은 일면식도 없는 수도원장의 말을 생김새와 브루넬로라는 이름까지 정확하게 알아맞힌다. 수도사들이 말을 뒤쫓아 사라진 후 그의 수련수사인 아드소가 어떻게 그 말의 생김새와 이름을 알았느냐고 묻자 윌리엄은 세비야의 이시도르가 정의한 명마의 모습(작은 머리, 축축하지 않고 팽팽한 가죽, 뾰족한 귀 끝, 큰 눈, 넓은 콧구멍, 꼿꼿한 목 등)을 상기시켜준 후 다음과 같이 말한다. “제 말이 어떻게 생겨 먹었건 간에 수도원의 말 주인은 말 전문가들이 내세우는 훌륭한 말의 조건을 죄다 자기 말에서는 보는 법”이라고 대답한다. 또 말의 이름이 브루넬로라는 것은 어떻게 알았는가 묻자 윌리엄은 당대의 지식인인 파리대학 총장 뷔리당이 말을 예로 들어 이야기할 때마다 브루넬로라는 이름을 붙이는데, 박식을 내세우기 좋아하는 도미니크회 수도원장이 자신의 말에 다른 이름을 붙일 리가 있겠는가 생각해보라고 꾸짖는다. 물론 원장과 수도사들의 이야기는 에코가 창작한 것이다. 그러나 중세 예형론의 맥락에서 수도원장이나 수도사들의 사고가 반드시 이해할 수 없는 것만은 아니었다. 만일 그런 수도원장과 수도사들이 정말로 존재했다 하더라도 그 이유를 반드시 유명한 어떤 것과 동일시함으로써 만족을 느끼는 인간들의 허영에서만 찾을 필요는 없다. 위대한 일은 한번으로 끝나지 않는다. 위대한 일은 반복되는 것이 섭리이며 그래야 한다고 중세의 예형론은 가르쳤다.

현재 속에서 과거를 살아

예형론의 영향은 문학이나 예술을 넘어 정치사상의 영역에서도 진하게 느껴졌다. 구약에 등장하는 현인 통치자, 다윗과 솔로몬은 뒤의 세상에 오게 될 가장 높은 지도자인 예수의 존재를 예고하는 것으로 이해되었다. 그 연장선상에서 예수 이후에 탄생한 역사 속의 위대한 지배자들은 이들의 전범을 따르고 되풀이하는 것으로 여겨졌다. 이것은 단지 ‘그렇게 되어야 한다’는 것만을 말하는 것이 아니다. 역사서와 연대기는 종종 위대한 지배자들의 행적을 성경에 그려진 위대한 지도자들의 전범에 따라 그려낸다. 피핀부터 샤를마뉴를 거쳐 샤를 대머리왕에 이르는 카롤링거 왕조의 여러 지배자들, 그리고 그 이후에도 많은 서구 유럽의 군왕들이 다윗이며 솔로몬으로 칭송되었다. 오늘날 라틴어로 읽어도 낯간지러울 때가 있는 이러한 비유들에는 분명히 속이 빤히 들여다보이는 지배자들의 자화자찬이나 측근들의 아부가 들어 있다. 그러나 그것이 전부는 아니다. 그들에게 역사는 (비록 디테일까지 똑같지는 않다 해도) 반복되는 일정한 패턴들의 연속이었다. 그들은 현재 속에서 과거를 살았던 것이다.

|

|

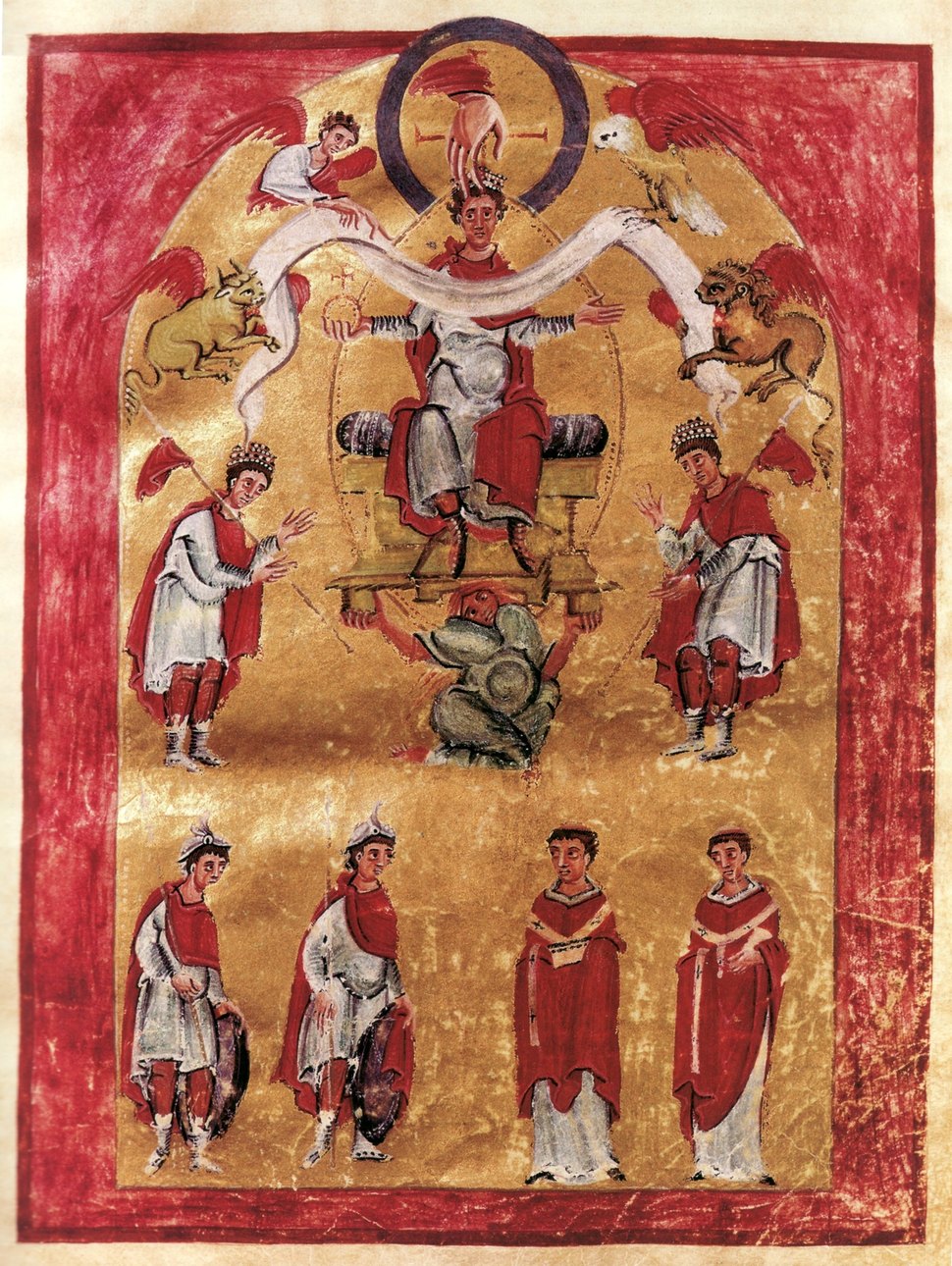

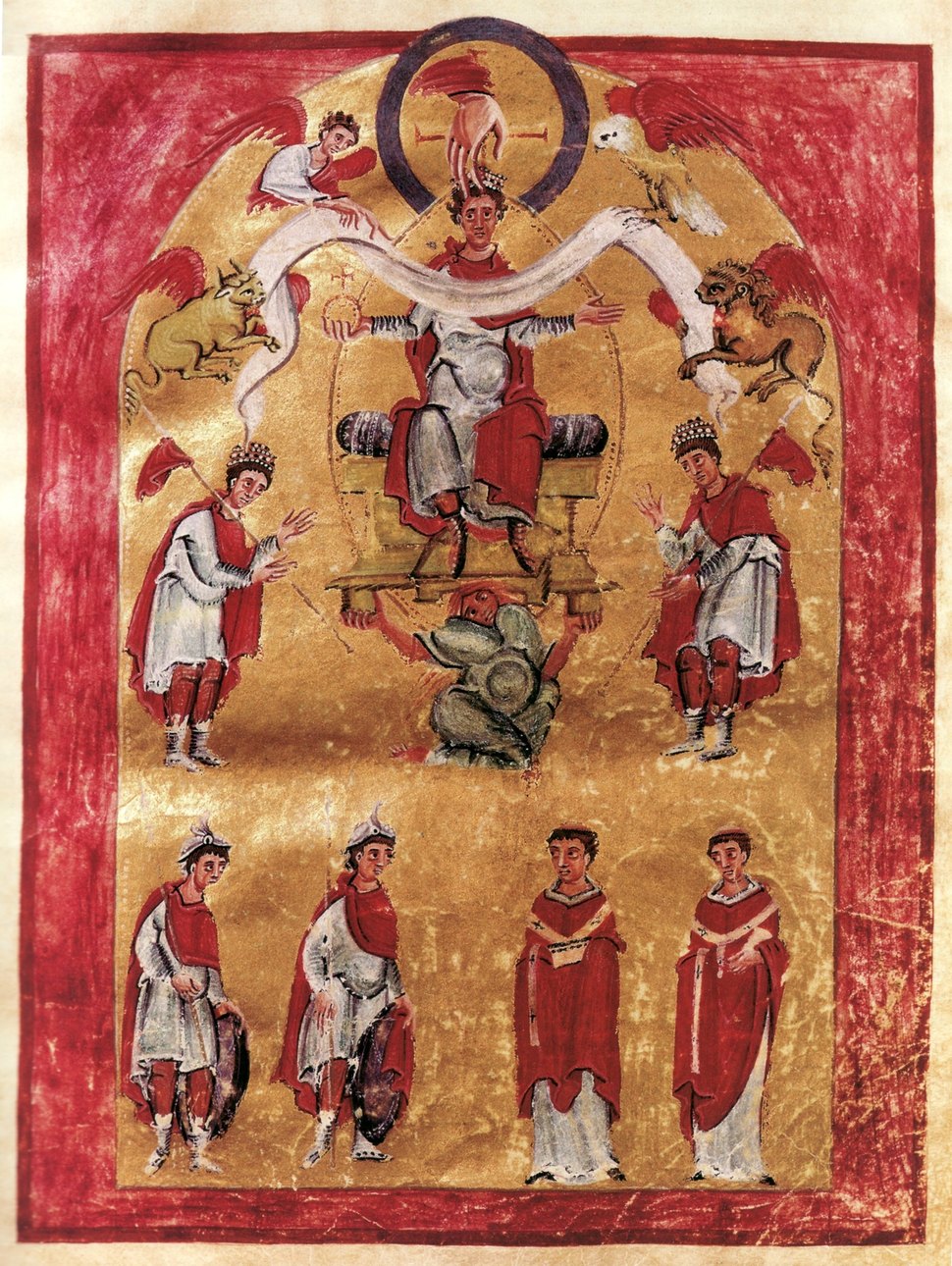

사진 3. 리우타르 기도서, 오토 3세와 아들들. 10세기경. 출처 위키미디어 코먼스

|

1000년경 제작된 리우타르(Liuthar) 기도서에 등장하는 삽화도 따지고 보면 이러한 예형론의 표현이다.(사진 3) 여기서 황제 오토 3세의 몸을 가로지르는 스크롤은 천상과 지상을 경계짓는다. 그의 신체가 스크롤의 위와 아래에 걸쳐 있다는 것은 황제가 천상과 지상의 매개자, 신과 인간의 중재자임을 의미한다. 주목할 것은 하늘에서 그에게 왕관을 씌우는 손이다. 이는 황제의 권위가 신으로부터 직접 비롯됨을 나타내며, 인간세계의 지배자인 황제의 인신과 권력이 우주와 세계의 최고 지배자인 신과 연결되어 있음을 나타낸다. 이로부터 신과 황제 간의 유비가 등장한다. 기도서의 삽화에서 황제는 만돌라에 둘러싸여 있다. 그의 주변에는 신약의 네 복음서를 상징하는 사람(마태복음), 황소(누가복음), 독수리(요한복음), 사자(마가복음)가 그려져 있다. 이 삽화를 프랑스 샤르트르 대성당 서쪽 문 팀파눔에 새겨진 조각과 비교해 보면 여기에 담긴 예형론적 함의가 분명해진다.(사진 4)

|

|

사진 4. 샤르트르 대성당, 서쪽 중앙문 팀파눔. 만돌라에 둘러싸인 예수와 4복음서의 상징. 12세기경. 출처 위키미디어 코먼스

|

여기서 우리는 예수를 둘러싼 만돌라와 그를 둘러싼 네 복음서의 상징들을 보게 된다. 즉 리우타르 기도서의 삽화의 기본틀은 중세에 신을 묘사하는 기본틀과 같다. 지난 5회에서 다루었던 보티첼리의 <동방박사의 경배>에서 메디치 군주들의 예수 알현이라는 비현실적 내러티브가 가능했던 것도 예형론의 연장선상에서 읽을 수 있다. 예수는 모든 군주들의 예시이며 원형이라는 사고가 없었다면 1500년에 가까운 시간과 베들레헴과 피렌체라는 어마어마한 공간의 차이를 뛰어넘어 둘 사이에 연관성을 설정하는 것은 불가능했을 것이다.

예형론은 중세가 세계와 역사, 정치를 사고하는 하나의 틀이었다. 그러나 그것이 유일한 방식은 아니었음을 기억해야 한다. 이를 무시하거나 망각하면 중세는 현실과 상상을 구분하지 못하는 몽환 상태, 세계에 대한 합리적·이성적 접근의 여지를 결여한 소아적 문명으로 보이게 된다. 그러한 파편적인 중세관은 야코프 부르크하르트부터 미셸 푸코, 니클라스 루만까지 적지 않은 지적 거장들에 의해 이러저러한 형태로 되풀이돼 왔다. 그렇게 왜곡된 중세와 대비되어 그려지는 근대의 상 역시 편파적일 수밖에 없다. 그리고 그렇게 잘못 그려진 근대를 놓고 이루어지는 미래에 대한 논의들 역시 상당한 한계가 있을 수밖에 없다. 이러저러한 현대 비판이론과 마키아벨리의 정치사상을 연구하던 필자가 결국 중세까지 거슬러 올라가려고 결심했던 것도 그렇게 만들어진 또 하나의 중세-근대의 신화를 넘어서 정말 중세는 무엇이었는지, 서양의 근대는 어떻게 시작되었는지를 스스로 보고 싶었기 때문이었다.

다음 글은 중세문학과 시각예술에 등장하는 가장 유명한 여인 중 하나인 운명의 여신, 포르투나를 다룬다.

성균관대 정치외교학과 부교수

광고

기사공유하기