등록 : 2019.07.27 09:43

수정 : 2019.07.27 10:02

[토요판] 임진영·염상훈의 앙성집 짓기

⑩ 좌식과 입식 사이

걸터앉아 발 씻을 곳 없는 욕실

소파에 기대 바닥에 앉는 거실

바닥과 가구 사이 중간에 대한 갈증

거실에 툇마루 들여 눕거나 앉아

침실엔 평상, 마당엔 쪽마루

일상의 아늑함 선사하는 공간들

|

|

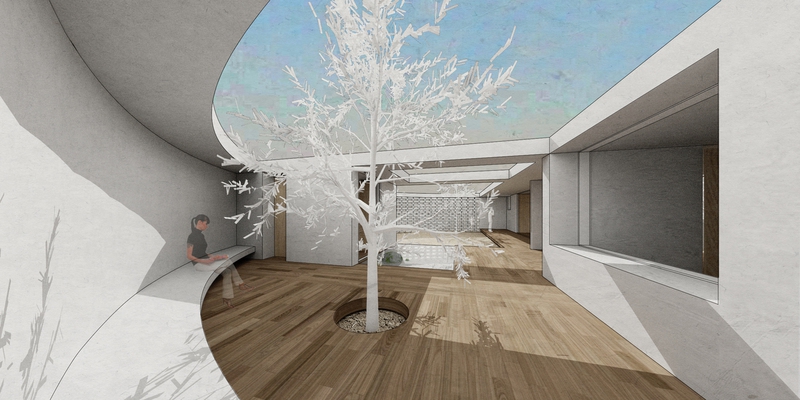

바닥 높이에 변화를 주면 자연스럽게 몸을 기댈 수 있는 공간이 만들어진다. 앙성집 안방에는 창틀을 넓게 하고 평상처럼 약간 높은 곳을 두어 아이가 놀 수 있는 공간을 만들었다. 염상훈 제공

|

늘 궁금한 게 있었다. 다들 집에서 발은 어떻게 씻는 것일까? 아무리 생각해도 지금의 욕실 구조에서 곤란한 건 발 씻기다. 샤워할 때는 발에 물을 흘리는 정도고, 비누를 묻혀 제대로 씻으려면 늘 한 발을 들고 곡예를 하는 기분이 든다. 편하게 앉아 발을 씻고 싶은 바람은 목욕 의자의 힘을 빌려서나 가능하지만, 그마저도 너무 낮아 자세가 영 불편하다. 세면대, 욕조와 샤워기가 전부인 욕실은 기댈 곳이 없다. 이래저래 발은 홀대받는 기분이다.

생각해보면 욕실만이 아니다. 집에서 생활하는 방식은 늘 입식과 좌식으로만 구분된다. 소파나 의자에 앉거나 바닥에 앉거나다. 종종 티브이 리얼리티 프로그램에서 소파를 등받이처럼 기대어 티테이블 앞에 앉아 있는 사람들의 모습을 볼 때면 묘한 기분이 든다. 우리의 생활과 공간이 딱 맞아 들어가지 않는다는 점을 보여주는 장면 같다. 앙성집에 창틀에 앉아 밖을 바라볼 수 있는 상자를 만들어달라는 내 바람도 어쩌면 가구에 앉거나 바닥에 앉는 것이 아닌 중간 지점에 대한 갈증이 아닐까? 내게 필요한 것은 걸터앉는 자리, 앉거나 기댈 수 있는 공간이었다.

바닥 높이에 변화 주기

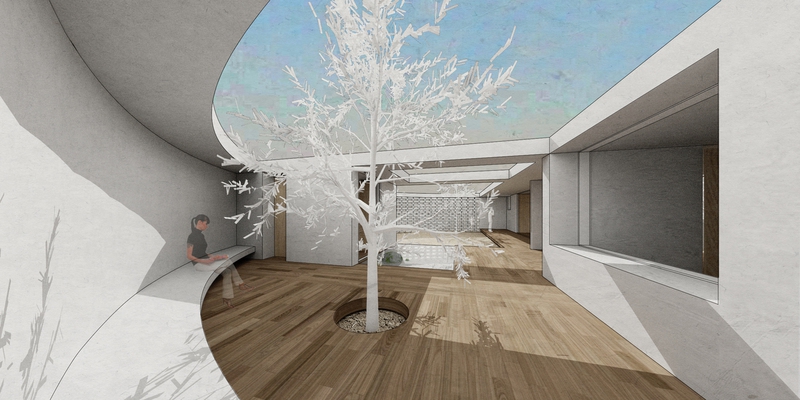

건축가들이 지은 집에는 종종 이렇게 바닥 높이에 변화를 주는 공간을 볼 수 있다. 건축가 조재원이 설계한 제주도 ‘플로팅 엘(L)’ 주택에는 거실에 툇마루를 만들었다. 집의 내부는 하나의 공간이지만 30㎝ 높이의 툇마루를 두면서 변화가 생겼다. 걸터앉을 수도 있고, 마루 위에 올라가 눕기도 좋다. 거실에 평상을 들여온 것 같은 이 툇마루를 조재원 소장은 ‘와식 공간’(일을 하지 않고 놀고먹는 공간)이라고 불렀다. 더구나 이 툇마루는 그대로 테라스까지 이어져서 앉아서 밖을 내다볼 수 있기도 하다.

|

|

건축가 조재원이 설계한 제주도 ‘플로팅 엘(L)’ 주택 거실에는 35㎝ 높이의 툇마루를 두었다. 걸터앉거나 누울 수 있는 이곳은 내부 공간을 더 아늑하게 쓸 수 있게 해준다. 사진 진효숙

|

건축가 이소진은 삼청공원 숲속도서관에다 창틀을 넓게 만들어 책을 읽을 수 있는 공간을 만들었다. 두 사람이 마주 앉을 수 있는 이 넓은 창틀은 아늑하면서도 숲속 풍경에 들어가 있는 듯한 느낌을 준다. 이소진의 표현대로 ‘따뜻한 창틀방’이다. 좌식 공간에도 3개의 계단으로 높이 변화를 주었는데, 앉을 수 있는 방식에 작은 변화를 만들어준다.

계단도 바닥 높이에 변화를 주는 요긴한 방법이다. 계단의 폭을 넓게 만들면 계단의 단 차이가 곧 앉거나 기댈 수 있는 자리가 되는 경우가 많다. 건축가 김효만의 ‘경독재’는 집의 내부에 2.5개 층을 가로지르는 사다리꼴 계단을 넓게 펼쳐냈다. 집을 대각선으로 분리해 2층 창을 통해 남쪽 빛을 끌어들이려는 의도도 있지만, 이 계단은 집의 중심이 되는 거실 역할도 한다. 계단 곳곳에 넓은 계단참(계단 중간에 있는 좀 넓은 공간)을 둬서, 취미로 음악을 하는 가족들이 모여 악기를 연주하거나 공연장이 될 수 있도록 설계한 것이다. 머물기도 좋고, 위층과 아래층을 서로 바라보기도 좋다. 어린이도서관에서 이런 넓은 계단은 아이들이 아주 좋아하는 공간이기도 하다. 바닥을 높이거나 낮추거나, 혹은 계단을 두면서 집 일부분이 그 자체로 공간의 가구가 된다.

높이를 나눈다는 것은 건축적으로도 흥미로운 개념이다. 일본의 젊은 건축가 소 후지모토(후지모토 소스케)는 이를 극단적으로 실험하기도 했는데, ‘원시적이고 미래적인 주택’ 계획안에서 그는 높이 35㎝ 간격으로 층을 나눈 파빌리온을 설계했다. 35㎝는 앉을 수 있는 높이, 그 두 배인 70㎝는 책상 높이가 되고 그보다 더 높으면 서 있을 수 있는 공간이 된다. 35㎝ 단위로 공간을 나누는 방식에 따라 사람들은 그곳에서 앉거나 서거나 각자의 방식으로 머물 수 있다. 이를 통해 건축가는 “건물의 전체적인 질서를 세우기보다 부분의 관계를 통해 질서가 출현하는 것을 유도하고 싶었다”고 한다. 건축의 공간을 바닥, 벽, 기둥으로만 보지 않고 그 사이에 존재하는 수많은 가능성을 보여주는 것이다. 숲이나 둥지, 동굴 같은 유기적인 구조에서 영감을 얻은 건축가는 이 계획안을 통해 ‘지엽적인 관계가 모호한 질서를 만들어낸다’라는 개념을 선보였다. 상당히 과감한 이 개념은 2013년 영국 서펀타인 갤러리 파빌리온을 통해 구체적으로 실현되기도 했는데, 층의 구분 없는 35㎝ 단위의 정글짐 같은 공간에서 사람들은 자연과도 좀 더 가깝게 만날 수 있었다. 벽이나 문 같은 물리적인 요소가 아니라, 높이나 밀도처럼 보이지 않는 요소를 통해 영역을 구분하는 시도는 개념적으로도, 지어진 건축물을 통해서도 우리에게 새로운 감각을 경험하게 한다.

|

|

앙성집 옆마당 쪽은 한옥의 쪽마루처럼 걸터앉을 수 있도록 했다. 자연스럽게 걸터앉거나 기댈 수 있는 공간을 만들어주는 것은 외부 공간을 활용하는 좋은 방법이 된다. 염상훈 제공

|

몸이 집과 맞닿도록

바닥과 가구 사이, 좀 더 자연스럽게 걸터앉거나 기대거나 누울 수 있는 공간을 만들어주는 것은 우리 몸이 집과 맞닿는 방식을 다양하게 만든다. 창틀의 걸터앉을 수 있는 공간, 바닥 높이의 변화는 집에 내 몸을 기댈 수 있는 여지를 준다. 집에 대한 친밀감을 높이기도 하고 아늑함을 느낄 수 있게 해준다.

앙성집을 설계하며 적절한 곳을 골라 기댈 수 있는 자리를 만들기로 했다. 욕실에 편히 앉아서 발을 씻을 수 있도록 욕실 벽에는 걸터앉을 수 있는 작은 툇마루 형태의 단을 만들고, 침실에는 밖을 바라볼 수 있는 넓은 창틀을 만들기로 했다. 또 침대 위쪽으로 넓은 평상을 끼워 넣은 듯 높이 차이를 두었다. 가드를 올리면 아이가 잘 수 있는 공간이 되기도 하고, 평상시에는 걸터앉거나 눕기 좋은 곳이다.

걸터앉을 곳은 집 밖에도 이어졌다. 원형의 벽을 따라 앉을 수 있는 공간을 꼭 만들고 싶었다. 한옥을 답사할 때마다 좋았던 쪽마루가 이곳에는 더없이 잘 어울릴 것 같았다. 한옥의 쪽마루가 갖는 유용함이란 이루 말할 수가 없는데, 30㎝가 채 되지 않는 작은 쪽마루에 앉아 벽에 기대는 것만으로도 바깥에서 바람을 쐬기에 최적이다. 가장 아늑한 옆마당에 원형 담을 따라 쪽마루 형태를 만들고 이를 따라 작은 지붕도 두르기로 했다. 투시도에 담아낸 이 작은 마당은 아마도 집이 완성되고 나면 내가 가장 사랑할, 또 가장 많이 머물 공간이 아닐까 싶을 정도로 마음을 설레게 했다. 결국, 집은 내 몸을 어떻게 담고 뉠 공간일지 구체적으로 상상해보고 실현하는 과정이 아닐까 싶다. 아늑함을 원한다면 내 몸을 기댈 수 있는 공간 하나쯤 집 속에 담아두는 것도 좋은 방법이 아닐까.

▶

임진영은 건축저널리스트이자 기획자다. 건축전문지 <공간> 편집팀장을 지냈고, 현재는 <마크> <도무스> 등에 글을 쓰며 건축물 개방 축제인 ‘오픈하우스서울’을 기획하고 있다. 남편인

염상훈은 연세대 건축공학과 교수이자 건축가다. 움직이는 파빌리온 ‘댄싱 포레스트’ 등을 설계했다. 부모님과 함께 쓸 ‘앙성집’을 짓는 과정을 통해 사람들과 좋은 공간에 대한 생각을 나누고 싶다. 격주 연재.

광고

기사공유하기