|

|

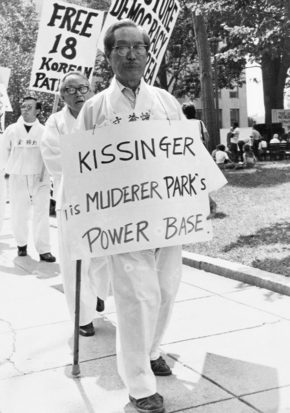

두 아들이 한꺼번에 정치범으로 수감되자 캐나다에 살고 있던 필자의 부모는 북미 한인동포들과 함께 결연히 석방운동에 나섰다. 1976년 9월9일 워싱턴에서 열린 ‘한국 민주화 요구’ 시위에서 필자의 아버지 문재린 목사가 맏아들 익환의 수인복 차림으로 행진을 하고 있다.

|

문동환-떠돌이 목자의 노래 7-5

조반을 마치고 성서를 읽으려고 하는데 교도관이 문을 따고 들어와서는 큰 비닐봉지를 주고 짐을 다 챙기라고 했다. 교도소를 옮기게 되었다는 것이다. 이곳 목포교도소에 온 지 2주밖에 되지 않았는데 벌써 옮긴다니 이상했다. 목포교도소에는 장영달이 있어 반갑게 만났다. 나중에 알고 보니 목포는 기독교장로회가 활성화된 도시여서 내가 수감되자 교인들이 매일같이 교도소 앞에서 시위를 한 모양이었다. 옮겨 가는 곳은 청주교도소였다. 청주에는 신현봉 신부가 있었는데 천주교 신도들이 역시 날마다 교도소 앞에서 시위를 벌였다. 그래서 나와 신 신부를 교체해서 이감시킨 것이었다. 나에게는 오히려 청주가 퍽이나 친숙한 곳이었다. 청주기독교청년회(YMCA)에서 여러 차례 강연을 하기도 했고 아내가 찾아오기에도 목포보다는 청주가 훨씬 편하겠다는 생각이 들었다. 새로 수감된 방은 꽤 넓었고 새로 도배해 놓았는데 풀이 마르지 않아 엉성했다. 나는 낯선 방이 어색하고 허전해 동물원에 갇힌 호랑이처럼 넓은 방을 왔다 갔다 했다. 그때 유리창 너머에서 어린 소지(심부름을 하는 소년수)가 “여기가 신 신부님이 계시던 방이에요. 부탁할 일이 있으면 저에게 말씀하세요.” 하고는 총총 사라졌다. 마치 천사의 말을 들은 듯, 신 신부의 영이 방에 그대로 남아 있는 것 같은 느낌이 들었다. ‘하느님 고맙습니다. 이렇게 나를 돌보아 주시다니 …’ 좀처럼 진정되지 않던 마음이 기쁨으로 가득 찼다. 나는 소지에게 이쑤시개를 하나 부탁했다. 치아가 고르지 못해 자꾸 끼는데 이쑤시개처럼 뾰족한 물건은 허용되지 않아서 영 답답했다. 얼마 뒤 소년은 들창문 안으로 뭔가를 떨어뜨리며 “쓰시고는 감추세요.” 하고는 사라졌다. 대나무로 깎은 작은 이쑤시개는 예술품처럼 아름다웠다. 1977년 4월부터 12월까지, 청주교도소에서 8개월 넘게 지냈지만 특별히 기억에 남는 일은 별로 없다. 하지만 그해 6월1일 59번째 생일을 이틀 앞두고 전주교도소에 있던 형 익환이 무기한 단식에 들어갔다. 민주 회복과 민족 통일을 위해 죽을 때까지 단식을 하겠다는 결의였다. 가족의 만류는 더 말할 것도 없고, 밖에 있던 동지들이 간절히 말려도 들은 척도 하지 않았다. 단식 21일째, 결국 캐나다 토론토에서 살고 계시던 어머니 김신묵이 달려오셨다. 어머니는 “만주에서 싸우던 독립투사들도 단식을 해서 굶어 죽었다는 이야기는 한번도 못 들었다”며 아들을 설득하기 시작했다. 귀국하기 전에 만난 김재준 목사도 ‘일을 하자면 건강해야 한다’고 당부했다고 전했다. 어머니는 마지막으로 아버지 문재린 목사의 이야기를 들려주었다. “아버지는 나와 함께 지난해 가을 워싱턴으로 한국의 민주화를 위한 시위를 하러 가셨다. 아버지는 시위가 끝나면 할복자살을 하려고 칼을 갈아 품에 넣고 가셨다. 그런데 가만히 생각해 보니 온세계 교회가 한국을 위해 기도하는데 내가 왜 이러나?, 나 자신이 영광을 받으려는 것이 아닌가? 생각이 들어 그만두셨다.” 형은 그제야 “아버지는 역시 위대하셔!”라며 그날로 단식을 풀었다.

|

|

문동환 목사

|

기사공유하기