|

|

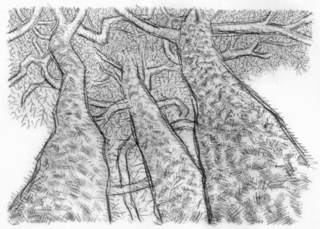

삽화 민정기 화백

|

백기완-나의 한살매 15

우리 집안은 한숨이라는 걸 도통 안 쉬는 것으로 땅불쑥(특별)하다. 우리 어머니는 한숨이 늘 눈자위까지 차올라 있었다. 하지만 한숨이 나올라치면 기침을 더 밭으게 쿨럭거리셨다. 아버지도 한숨이 나올라치면 아예 불림을 해댔다. “소나무 땔감은 왜 땔감~” 쓸 만한 소나무는 몽땅 일제가 베어가고 남은 것이 소나무 땔감이라, 그것만 보면 일제의 사갈짓(범죄)이 떠올라 그냥 패 버리자는 그런 불림이었다. 이 때문에 여러 술 왜놈경찰에 붙들려 가시곤 했다. 이에 나도 한숨 같은 건 안 쉬는데 그것을 가르쳐 준 애가 있었다. 쇠를 깎는 어린 노동자 돌쇠였다. 내가 청파동 철공장에서 궂은 일을 할 때 돌쇠는 바로 내 윗길, 나는 갸가 시키는 대로 하는 똘인데 하도 한숨이 깊기에 물었다. “야, 이 공장의 빈흘(공기)은 몽땅 쇳가루야, 왜 그렇게 깊게 숨을 쉬냐?” 물어도 맞대(대답)가 없더니 어느날 그런다. “궂은 일을 모질게 하면 숨을 몰아쉬고 싶어. 그게 한숨이야, 이걸 보라구!” 그러면서 뒤춤에서 빈묵(공책)을 꺼내 보인다. “이게 뭐야?” “그림이지, 먹통인 네가 알기나 하겠어. 나처럼 멋쟁이나 알지.” 보아하니 따붓(연필)으로 그린 ‘손’이다. 얽은 손도 있고 예쁜 가시나 손도 있다. 나는 그 뜻을 알 수가 없어 “야, 왜 손만 그리냐, 사람은 안 그리고?” 그랬더니 “똑뜨름(역시) 너야말로 먹통이구나. 이 손은 곧 어머니 손, 사람이란다.” “뭐 손이 사람이라고? 사람이라면 얼굴이 있어야지 임마.” “너는 먹통 같은 새끼도 못 되구, 바로 먹통이구나. 손이 얼굴이야 임마!”내가 놀란 것은 또 있었다. “너는 어떻게 하든지 학교엘 다니고 싶어 안달이지? 하지만 난 그런 안달은 안 해. 다만 일이 끝나면 그림만 그릴 수가 있었으면 좋겠어. 왜 그런 줄 알아? 학교를 가고 싶다는 것은 높은 사람, 으시대는 사람이 되겠다는 거지 그치. 하지만 난 그런 뚱속(욕심)은 없어. 난 그림이야, 그림을 그린다는 것은 내 꿈을 빚는 거야 임마!” 나는 그 꿈이 무언데? 그렇게 물으려다가 입을 다물고 말었다. 그래서 일을 하다 말고 그렇게도 한숨을 쉬는 거냐, 그렇게 물으려다가 그것도 집어치우고 말었다. 노는 꼴이 콩콤(재미)이 있어 그랬다. 어느날 공장엘 갔더니 돌쇠가 안 나왔다. 다른 공장으로 옮겼다고 한다. 일을 끝내고 찾아가니 또 딴데로 갔다고 한다. 곧바로 찾아갔으나 그 돌쇠는 거기에도 없었다. 어딜 갔을까? 돌쇠는 언젠가 나에게 우리 어머니가 계신 데가 용인이다. 한술 찾아오라고 한 적이 있어 마침 쌀도 한 되 얻을까 해서 발길을 서두르는데 눈발이 거세다. 하루 내내 걷고 다음날도 저녁 무렵에야 찾아들어가니 아뿔싸 그 멋쟁이넨 집도 없었다. 어머니는 남의 집 머슴이고.

|

|

백기완

|

기사공유하기