|

|

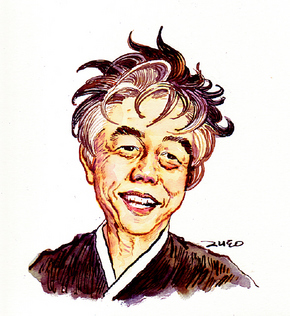

1956년 자진녹화대원들과 함께 한강 모래밭에서 미루나무를 심던 날의 필자(앞쪽). 전쟁으로 황폐해진 땅을 되살리고자 나선 자진녹화대는 7년 동안 전국을 돌아다니며 100만 그루 넘게 심었다.

|

백기완-나의 한살매 22

“선생님, 선생님의 끼꺽(기질)으로 보아 젊은 날엔 무엇 좀 하셨을 것 같은데요?” “나? 딴 건 못하고 그저 나무나 몇 뿌리 심었지 뭐.” “나무를 심다니요. 그건 땅 가진 사람들이나 하는 짓 아닙니까?” 언젠가 잡혀가 닦달을 받을 적이다. “야 임마, 너 썅이로구(도대체) 무얼 하던 놈이가?” “나 말요? 나도 한때 사랑을 해 본 놈 아니오.” “뭐 이 새끼야, 사랑 한술 안 해 본 놈이 어디 있어. 어쨌거나 넌 무슨 사랑을 해 보았다는 거냐?” “까닭 없이 잡혀가 밟히고 찢겨 죽는 사람도 사랑해 보았고, 우리 집사람하고도 사랑을 해 보았다 그 말이오.”“이 새끼야, 그따위 수작을 묻는 줄 알아. 너 빨갱이 새끼와 사랑하고 있지. 말해, 이 새끼야, 말 안 해?” 주어 맞던 생각이 난다. 내가 막 젊은이로 발돋움 할 무렵 전쟁이 멎으면서 내가 한 일은 참말로 ‘나무심기’밖에 없었다. 그것이 아마도 1953년 봄이었을 게다. 서빙고 앞 모래밭에서 한강을 헤엄을 쳐 건너 관악산으로 가려는데 툭 하고 시커먼 것에 걸렸다. 타다 남은 사람의 팔뚝이다. 가슴이 섬찍해 모래로 덮어주면 바람에 날리면서 마치 하늘을 할퀴는 까끔(조형) 같았다. ‘이 숯덩이는 오늘의 거짓됨을 찢어발기는 갈마(역사)의 랑(예술)이다. 여러 글묵(책)에서 뜸꺼리(문제)를 건네받을 것도 없다. 저 피눈물 나는 모습에서 랑의 아우내(아우성)를 읽으라는 것이다.’ 이런 울림이 들려 고인한·정종관·김광일·김희로, 그 밖에 피 끓는 젊은이들이 앞장서 ‘자진녹화대’를 만들 때 나도 그 맨 꼬래비에 따라나섰다. 우리는 일곱 해 동안 나무 백만 그루도 더 심었다. ‘자진’이라는 말 그대로 모든 돈은 우리 주머니를 털고 반지·시계·학교 등록금을 바치고, 어떤 벗은 집에서 쌀과 반찬을 퍼오고 노래도 꾸몄다. ‘바라보라 붉은 산/ 햇빛에 탄다/ 저 산을 푸르게 마음도 푸르게’(노래 김광일, 노랫말 백기완) 노랫말에 담고 있듯이 우리 ‘자진 녹화대’는 부러진 땅덩이로 하여 짓이겨진 씨앗을 살리고, 전쟁으로 하여 부셔(원수)가 된 겨레의 넋을 바로 살리고, 썩어 문드러진 맑티(문화)로 하여 탈(병)이 깊어가는 사람의 마음에 하제(희망)를 심고, 전쟁 뒤에 다그친 텅빔(허무)을 불 지르는 불씨가 되자는 나름의 땅불쑥하기(특징)가 있었다고 여겨진다. 1956년이었을 게다. 한강 모래밭에 바그그 모여 미루나무를 심는데, 점심거리가 없자 날더러 나서라고 해서 이렇게 말했다. “여러분! 이 모래 알갱이들은 모두 우리네의 뼈가 바사지고 피눈물이 뭉개진 죽음입니다. 여기에 목숨을 넣어 목숨을 일으키자는 건데 배가 고프니 어쩝니까. 있는 대로 내놓으시오” 그랬더니 누리끼리(귀금속)가 반 가마, 그것으로 밥을 지어 먹으며 노랫소리를 높였었는데 그러나 어려움도 만만찮았다.

|

|

백기완

|

기사공유하기