|

백기완-나의 한살매 29

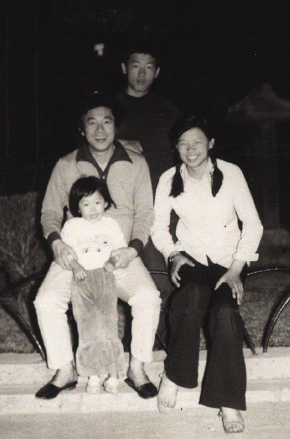

경남 하동군 쌍계사 앞을 흐르는 개울물께로 씨갈이꺼리(농민운동)를 갔을 적이다. 여러 마을에 돌림탈(전염병)이 돌아 ‘크로르마이신’을 사대느라 돈과 시계, 반지를 다 털어 많이 살리긴 했다. 하지만 서울 갈 돈까지 다 써버려 떼거리 백마흔이 남원에서 서울 가는 기차에 몰래 올라탔다. 잡히면 안쓰러우니까 나도 용산역에서 냅다 달아나(1958년 한국일보-표주박) 헐레벌떡 집이랍시고 왔으나 배가 뜅뜅해 갖고 누워 있던 아내가 그리 반가워하는 투가 아니다. “콧구멍이 왜 그렇게 시꺼메?” “응, 그거 기차에서 나오는 씩돌(석탄) 내(연기)야.” 더구나 내 빈손을 보고는 사뭇 삐쭉한다. 멋쩍어 부엌의 물독을 열어 보았다. 떠다 놓은 지가 오래돼 장구벌레가 듬실듬실. 독을 엎어 버리고는 백 발자국도 더 되는 수돗가에서 물지게로 한 댓술 날라다 부으니 배도 고프고 눈도 감겨 벌렁 누웠다. 그런데 아내가 “여보?” “응.” “나 군만두” 그런다. 군만두라, 나는 그길로 원효로를 달려 무턱대고 시청 앞 중국 만두집이 즐비한 골목에서 서성였다. 얼추(혹) 아는 놈은 없을까 하고 기웃대기를 한 때결(시간) 마침 딱 한술 만난 적이 있을 뿐 이름도 모르는 녀석이 비틀비틀 나온다. “야, 너만 비칠대면 어떻게 해?” “그럼 아무 데나 들어가자우.” 그래서 따라 들어가 군만두를 시켰다. 차마 젓가락이 안 가 ‘빼갈’만 거퍼 마신 뒤 이건 내가 먹던 것이니 싸갖고 간다고 하고는 냅다 뛰는데 녀석이 소릴 지른다. “야, 네 이름이 뭐지?” “나? 거저(공짜)야.” “거저? 잘 가 거저야.” 한숨에 시청 앞에서 원효로까지 달려와 아내 앞에 내놓으니 “댓님(당신)도 하나 들라”는 말 한마디 없이 낼름 한다. 그보다 앞서다. 버럭없이(뜬금없이) 울컥하더니 사과를 먹고 싶단다. ‘봄이라 사과가 없을 텐데…’ 그러면서 가게 집을 기웃거렸다. 시들시들한 사과인들 있긴 있다. 아는 찻집엘 갔으나 돈이 있을 만한 녀석이 없다. 담뱃내 뽀얀 당구장엘 가 죽치고 앉았는데 “너, 왜 그래? 눈깔은 왜 그렇게 싸납게 굴려.” “군소리 마, 이 새끼야.” 그러고 앉아 있기를 한 두어 때결, 한 녀석이 그런다. “저거 몇 푼 주어서 보내. 아무래도 당구공이 날아올 것 같애.” 그러자 “야, 너 먼저 들어가” 그러면서 돈 백 원을 준다. ‘얼씨구’ 사과 두 톨을 사 가지고 노래와 함께 휘휘 저으며 원효로로 꺾어들다가 아차 사과가 돌팔매처럼 날아간다. 한 톨은 세면바닥에서 깨지고 또 한 톨은 썩은 도랑에 빠졌다. 겨우 꺼냈으나 냄새가 고약하다. 길가 수도를 찾아 닦아낸 다음 아내를 갖다 주니 맛있게 와작와작. 그렇게 해서 태어난 애가 내 첫딸, 그렇게 예쁠 수가 없었다. ‘아해들 울음소리는/ 왜 이리 못 견디게 하는가’라는 내 시가 있듯이 나는 뉘 집 어린애가 됐든, 애라고 하면 꼼짝을 못할 만치 예뻐한다. 그러나 안아주는 것만은 안 한다.첫딸이 태어나고 나서 곧 아들과 둘째딸이 줄을 이었으나 나는 한술도 안아주질 않았다. 아침마다 애들이 깨어나 에미가 선생질 가는 것이 두려워 칭얼대고 벅적여도 나는 안아주질 않았다.

|

|

백기완

|

기사공유하기