|

|

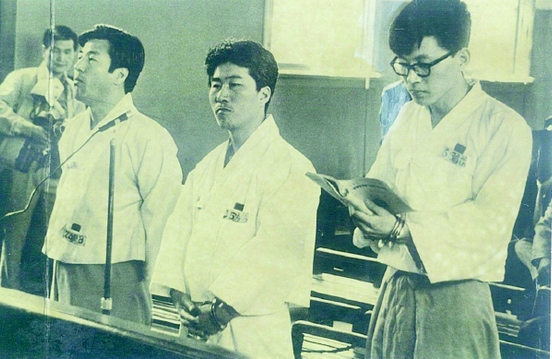

1971년 5월 <다리> 필화사건의 피고인인 문학평론가 임중빈, 주간 윤형두, 발행인 윤재식씨가 법정에 서 있다. 이들은 이례적으로 무죄 선고를 받아 풀려났지만 이 잡지는 72년 창간 2돌 특대호를 내자마자 ‘10월유신’으로 폐간되고 말았다.

|

한승헌-산민의 ‘사랑방 증언’ 19

세칭 <다리>지 필화사건은 이 나라의 사법부로서나 변호인이던 나로서나 오래 간직해둘 만한 의미를 남겼다. 반공법 사건 치고는 희한하게도 1심에서 대법원까지 3전 전승, 내리 무죄판결이 났다는 점에서도 이례적이었다. 용기 있게 소신 판결을 한 1심 판사는 이런저런 시달림 끝에 결국 옷을 벗었다. 그리고 나는 그 사건의 피고인이던 윤형두 형과 평생의 벗이 되는 계기를 맞게 되었다. 시국사건 재판에서 내가 무고한 사람을 하나도 살려내지 못했다는 비판에 대하여 “다리지 사건을 보시오”라며, ‘전패’는 아니라는 농담을 할 수도 있게 되었다. 1970년 11월호 <다리>에는 문학평론가 임중빈씨의 ‘사회참여를 통한 학생운동’이라는 글이 실려 있었다. 그로부터 넉 달이 지난 뒤, 중앙정보부는 이 글을 문제 삼아 필자 임씨는 물론이고, 그 잡지의 발행인 윤재식, 주간 윤형두 두 사람까지 구속했다. 서울형사지법의 공안사건 영장 담당인 유태흥 부장판사가 발부한 구속영장을 보면, “임씨의 글은, 프랑스의 극좌파 학생운동(콩방디)과 미국의 극좌파인 뉴레프트 활동을 긍정적으로 언급한 뒤, 무엇보다도 능동적 참여를 통한 변혁이 필수의 것으로 요청된다고 논단하여, ‘은연중 우리 정부의 타도를 암시, 반국가 단체인 북괴를 이롭게 하는 내용’”이라는 혐의였다. 그런데, 이 사건에서 거론한 프랑스의 콩방디나 미국의 뉴레프트 등은 이미 우리나라에서 널리 소개된 바여서, ‘은연중 북괴를 이롭게’ 할 여지가 조금도 없다는 것이 중론이었다. 일부 언론이나 식자들 사이에서는 이 사건에 정치적 계산이 숨어 있다고 의심하기 시작했다. 그런 조짐은 여러 면에서 드러났다. 문제의 필자 임중빈씨는 야당 대통령 후보 김대중씨의 전기를 집필 중이었다. <다리>를 발행하는 범우사에서는 김대중 후보의 선거용 간행물을 제작하고 있었는데, 그 대표자(사장)가 바로 윤형두씨였다. 또 <다리> 발행인 윤재식씨는 김대중 후보의 공보비서였다. 뿐만아니라 그 잡지의 고문이자 자금 지원자이기도 한 김상현 의원은 김대중 후보의 핵심 참모로 알려져 있었다. 거기에다 그 다음해에는 대통령 선거가 예정되어 있었다. 누가 봐도 대선 경쟁자 쪽에 대한 탄압이 분명했다. 검사의 공소장에는 물론 어디까지나 글 자체가 문제되는 필화사건으로만 기재되어 있었다. 즉 문화혁명 이야기를 끌어내어 현정권 타도의 방향을 제시하였다는 식이었다. 나는 1971년 5월 14일에 열린 4회 공판 때부터 변호인으로서 법정에 나갔다. 두 윤씨의 변호인이 무슨 사정으로 갑자기 사임하게 되어, 말하자면 구원투수로 투입된 참이었다.

|

|

한승헌

|

나는 우리나라의 사법을 되돌아보는 특강이나 글에서 목 판사의 용기와 수난을 우리 사법(부)의 명맥을 살린 자랑스러운 실례로서 언급해 왔다. 세월이 한참 지난 뒤 언제부터인가, 이 사건 재판에서 얼굴을 마주했던 ‘배역’들이 매년 한 번씩 모여 잔을 기울이곤 한다. 변호사

기사공유하기