|

|

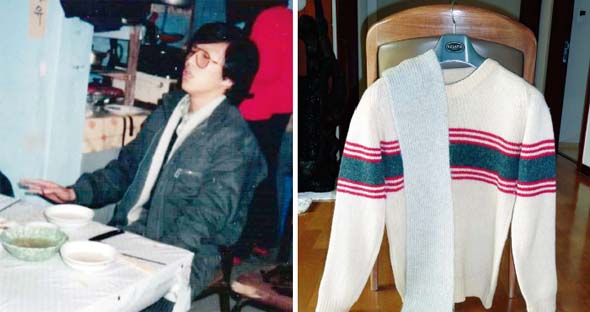

자신의 체포 빌미였던 선배 박종운씨를 마지막으로 만난 1987년 1월8일 박종철씨는 누나가 떠준 흰색 털목도리를 그에게 둘러줬다. 그 며칠 전 하숙집 선후배들과 백마(일산)로 수련회를 갔을 때 목도리를 두르고 있는 박종철씨.(왼쪽) 목도리는 현재 경찰청인권센터의 박종철기념관에 보관돼 있다.(오른쪽)

|

박정기-아들보다 두 살 많은 아버지 29

1986년 7월 석달간의 수감 생활에서 풀려난 뒤 부산에 내려온 철이(박종철)는 잃어버린 주민등록증을 만들기 위해 청학동의 한 사진관에 들렀다. 이때 찍은 증명사진을 사진관 주인이 우연히 발견해 액자에 담아 나에게 가져다주었다. 불과 몇개월 뒤 영정에 담겨 세상에 널리 알려진 바로 그 모습이다. 철이는 가을학기 때까지 집에서 지냈다. 아내는 아들에게 대학원을 준비하라고 간곡하게 설득했다. 아내는 막내가 교수가 되는 것이 꿈이었다. “니는 학교 졸업하고 부산 내려와서 교수 해라. 부산에서 내캉 같이 살자. 엄마가 도와주께.” 아들은 그러겠다고 대답했다. 엄마 말이라면 워낙 잘 듣는 아이라 진심일 것이라고 우리는 믿었다. 2학기 개강을 앞두고 철이는 서울로 올라갔다. 아들이 감옥에 있는 동안 함께 활동하던 여러 명의 선후배들이 ‘5·3 인천항쟁’으로 구속되고 없었다. 철이는 법대 친구와 토론하며 새로운 이론들을 익혔다. 이때 읽은 책이 레닌의 <무엇을 할 것인가?>와 <국가와 혁명> 복사본이다. 그리고 국내에서 출간되지 않는 마르크스주의 서적을 읽기 위해 일본어 공부를 시작했다. 철이가 마지막으로 부산에 내려왔을 때, 누나 은숙은 일본어를 공부하는 동생을 보고 의심했다. “니 공산주의 서적 볼라고 일어 공부하는 거 아이가?” “그래, 맞다. 와? 니 어머니한테 그런 소리 하지 마라.” 철이가 박종운을 처음 만난 것은 85년 1월이었다. 자취방에서 서클 친구들과 합숙 세미나를 하던 중 정전이 됐다. 학생들은 세미나 장소를 옮겼는데, 새로 옮겨간 방에 한 선배가 있었다. 그는 서클 선배로 보안상 후배들이 얼굴을 알아선 안 되는 사람이었다. 당황한 박종운은 어쩔 수 없이 금기를 어기고 인사를 나누었다. 그가 철이에게 말했다.“박종운과 박종철. 우리는 이름까지 형제 같구나. 언젠가 거리시위 때 보니까 대단히 열심히 싸우는 것 같던데, 이렇게 선후배로 인사를 나누게 되니 기쁘구나.” 그뒤 박종운은 서울대 학생운동의 비공개 지도조직인 민주화추진위원회(민추위) 사건, 일명 ‘깃발사건’으로 지명수배를 받았다. 아들은 길거리에 나붙은 수배자 명단에서 그를 발견하고 친구들에게 말했다. “벽에 붙은 종운이형 사진 보면 힘이 펄펄 안 나드나? 형들 얼굴에 먹칠하지 않기 위해서도 우리 열심히 해야 한데이.” 아들이 박종운을 다시 만난 것은 86년 11월말이었다. 철이는 서클 선배들을 기다리고 있었다. 박종운은 얼마 전 호구조사 때 신분이 노출돼 머물던 방에서 나와 동가숙 서가식 하며 지내고 있었다. 그러던 중 그가 철이의 하숙집 옆방 선배인 하종문을 방문하면서 철이를 다시 만나게 되었다. 박종운이 먼저 방문을 열었고, 곧이어 기다리던 선배 두 명이 도착했다. 네 사람은 밤늦게까지 이야기를 나누었다. 이날 박종운에게 철이가 말했다. “형님요, 저 ‘빵’(감옥)에 있으면서도 그때 형님과 한 약속 하루도 잊지 않았십니더. 형도 이렇게 안 잡히고 잘 싸우고 계시는 걸 보니, 지하고 한 약속 잘 지키고 계시네예.” “동지들이 있다는 믿음이 없었다면 나는 벌써 잡혔겠지. 하지만 이렇게 훌륭한 동지들이 있으니 내가 잡힐 수가 있겠나?” “이제 지가 있으니 걱정 마십시오. 내 무슨 일이 있어도 형님 도울랍니다. 형은 이제 잡히면 형 하나 잡히는 기 아입니더.” 이튿날 아침 헤어질 때 철이는 박종운에게 자신이 가지고 있던 돈을 긁어모아 쥐여주었다. 다른 선배에겐 지하철 정기승차권을 건네주었다.

|

|

박정기 전국민족민주유가족협의회 고문

|

기사공유하기