|

|

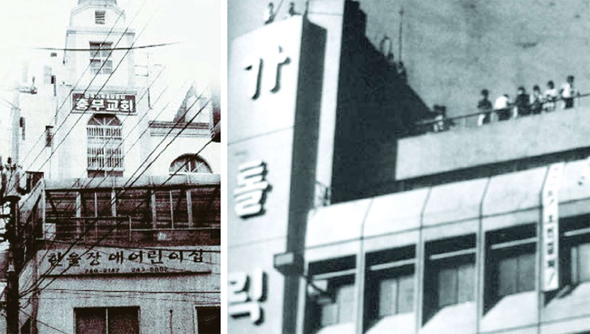

1987년 6월10일부터 29일까지 ‘6·10 시민항쟁’ 기간 동안 부산 민주화운동의 본거지였던 중부교회(왼쪽)와 부산가톨릭센터(오른쪽). 부친 박정기씨와 누나 은숙씨는 시민 시위대와 함께 두 곳을 오가며 ‘우리 철이를 살려내라!’고 외쳤다.

|

박정기-아들보다 두 살 많은 아버지 41

1987년 6월10일 시민들은 애국가를 부르고 구호를 외치며 행진했다. “독재 타도, 호헌 철폐!” “박종철을 살려내라!” 구호와 함께 ‘흔들리지 않게’, ‘우리의 소원은 통일’, ‘아침이슬’ 등의 노래가 온 도심에 울려퍼졌다. 거리에 나오지 못한 국민들은 그날 밤 ‘9시 뉴스’ 시청을 거부하고 소등했다. 이날 6·10 국민대회는 전국 22개 도시에서 50여만명이 참여했고, 3800여명이 연행되었다. 시위는 시가전을 방불케 하는 격렬한 양상을 보였다. 제주도에선 4·3 항쟁 이후 최대 인파가 참여했고, 순천에서도 여순사건 이후 가장 많은 시민들이 모였다. 이날 서울 명동 인근에서 투석전을 벌이던 시위대 1000여명은 명동성당으로 향했다. 민주헌법쟁취 국민운동본부(국본)의 계획에 없는 일이었다. 이들은 명동 일대에 바리케이드를 치고 새벽까지 거리투쟁을 벌였다. 이한열의 소식을 들은 명동성당 시위대는 “박종철을 살려내라!”와 함께 “이한열을 살려내라!”는 구호를 외치기 시작했다. 명동성당은 항쟁의 중심이자 민주화의 성지로 부상했다. 박종철의 고향 부산에선 5월27일 민주헌법쟁취 국민운동 부산본부(부산국본)를 만들고 6·10 국민대회를 준비했다. 박정기·정차순·박은숙은 따로 흩어져 시위대에 합류했다. 이들은 “우리 종철이를 살려내라!”는 구호를 따라 외치며 온 시내를 누볐다. 시위는 자정이 넘도록 그치지 않았다. 불과 8년 전 부마항쟁을 경험한 부산은 여느 지역보다 시위의 열기가 뜨거웠다. 박정기는 시위대를 따라다니다 밤늦게 보수동의 중부교회에 도착했다. 중부교회는 70년대부터 부산 민주화운동의 중심지였고, 이 교회의 최성묵 담임목사가 부산국본의 상임대표였다. 중부교회에서 박정기는 딸 은숙을 만났다. 그는 딸과 함께 농성을 하며 밤을 지샜다. 부산산업대 4학년에 재학중이던 은숙은 동생 철이(박종철)가 떠난 뒤 과 친구들에게 사회과학을 가르쳐 달라고 요청했다. 동생이 가다 멈춘 길을 자신이 가고 싶었다. 그전까지 그는 운동권 친구들을 멀리서 지지하는 학생이었다. 부산에 내려올 때마다 동생은 누나 앞에서 한두 시간씩 주제를 정해 사회과학을 가르쳐주곤 했다. 동생은 매우 진지한 표정이었지만 은숙은 지루해했다. 철이의 주장은 과격하고 위험하게만 들렸다.“봐라. 썩을 대로 썩은 정치판은 선거를 통해 좋은 대통령을 뽑는다고 되는 게 아니래이. 혁명을 일으켜야 한다.” 은숙은 뒤늦게 동생이 추천한 <전태일평전>, <사이공의 흰옷> 등을 읽었다. 부산산업대 학생운동을 이끄는 과 친구들과 매일 교내 집회에 참여해 마이크를 잡고 동생의 삶을 이야기했다. 6월항쟁 기간 내내 그들과 함께하며 거리를 뛰어다녔다. 명동성당에선 시위가 엿새 동안 진행되었다. 시민들은 성당 주변으로 몰려와 의약품과 의류, 먹을거리, 생필품, 성금 등을 건네주었다. 성당 뒤편에 자리한 계성여고 학생들은 도시락을 모아 시위대에 넘겨주고 점심을 굶었다. 6월11일, 점심시간이 되자 하얀 와이셔츠에 넥타이를 맨 직장인들이 한꺼번에 쏟아져 나왔다. 이들은 “호헌 철폐, 독재 타도!”를 외쳤다. 넥타이부대의 탄생이었다. 이날부터 점심시간마다 넥타이부대가 나타나 전경들을 곤란하게 했다. 직장인들은 퇴근 뒤에도 시위대에 합류했다. 6월12일, 농성 시위대에 곧 계엄령이 선포될 것이라는 소문이 들려왔다. 효창구장에 군대가 집결해 있다, 성당 후문에 공수부대가 집결해 있다, 진압작전이 곧 시작된다는 소문이 꼬리를 물었다. 성당 주변에 경찰 1000여명이 추가 배치되며 긴장감이 극에 달했다. 시위대 일부는 유서를 쓰며 최후의 결전을 준비했다. 정부와 협상에 나선 함세웅 신부는 ‘귀가하면 사법조치를 하지 않는다’는 확답을 받아낸 다음 시위대를 설득했다. 6월15일, 명동성당 농성 시위대는 3차에 걸친 투표 끝에 해산을 결정하고 다음날 각자의 자리로 돌아가 항쟁을 지속했다. 6월10일 이후 최루탄으로 인한 부상자가 속출하고 있었다. 이한열의 어머니 배은심은 병원을 찾아오는 사람들에게 여러 차례 주장했다.

|

|

박정기 전국민족민주유가족협의회 고문

|

기사공유하기