|

|

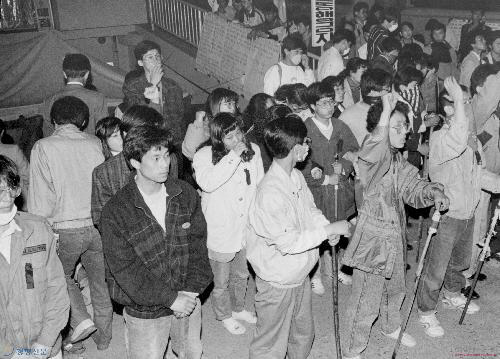

1991년 5월3일 강경대군 폭행치사에 항의하는 시위 도중 분신한 경원대군 천세용군의 주검이 안치된 경기도 성남병원 장례식장 앞에서 경원대생들이 각목 등을 든 채 경비를 서고 있다. 그해 5월 이른바 ‘분신정국’에서 유가협을 비롯한 유가족과 민주단체들은 열사들의 주검을 경찰에 빼앗기지 않고자 투쟁했다.

|

박정기-아들보다 두 살 많은 아버지 86

1991년 ‘5월 항쟁’ 내내 박정기는 전국을 누비고 다녔다. 분신 소식만 들려오면 만사 제치고 병원으로 달려갔다. 자고 일어나면 누군가 또 한 명이 분신했다는 비보가 들렸다. 신문 보는 일이 두려웠다. 유가협의 일상적인 활동과 사업은 완전히 멈추었다. 유가족들은 삼삼오오 각지로 흩어져 병원과 영안실, 장례식장을 전전했다. 유가협의 회의도 강경대가 있는 연세대 세브란스병원에서 열었다. 회의를 마치면 전국 각처로 다시 뿔뿔이 흩어졌다. 박정기는 주로 박래군과 함께 다녔다. 두 사람은 유가족을 위로하고 장례의 실무를 챙겼다. ‘재야의 장의사’였다. 사건이 발생하면 유가협 회원들이 맨 먼저 나섰다. 정부에서 유가족들을 회유·협박해 주검을 빼내 화장하려 하기 때문이었다. 주검을 지키려면 촉각을 다퉈 현장에 먼저 가야 했다. 유가족을 설득하는 일도 유가협의 몫이었다. 재야 인사들이나 정치인들이 할 수 있는 게 아니었다. 유가족만이 할 수 있는 일이었다. 대부분 박정기와 이소선이 맡았다. 더러 유가협이 와주길 바라는 유가족도 있었지만 대부분 낯선 이들의 방문을 경계했고 장례에 개입하는 일을 마뜩잖아했다. 하지만 처음엔 오해하던 이들도 나중엔 대부분 귀를 기울이고 유가협 회원들에게 의지했다. 집회가 열리면 박정기는 종종 무대에서 연설도 했다. 이 시기부터 박정기의 연설은 전과 다른 호소력이 있었다. 그는 그동안 유가협의 어머니들과 달리 연설 원고를 미리 작성했고, 원고 내용에서 벗어나는 이야기를 하지 않았다. 그런데 이때부터 마음에서 우러나는 대로 즉흥연설을 하기 시작했다. 집회나 시위 때도 맨 앞자리는 유가협의 몫이었다. 유가족들은 선두에서 백골단과 부딪치고 최루탄을 마셨다. 위험한 자리였지만 마치 지정석인 듯 언제나 앞자리에 줄지어 섰다. 백골단과 전경들의 진압에 몸을 다치면서도 오히려 학생과 시민들을 보호하기 위해 몸을 던지곤 했다. 그해 5월4일 유가협은 연세대 학생회관에서 기자회견을 열어 ‘국민에게 드리는 글’이라는 성명을 발표했다. 강경대에 이어 박승희·김영균·천세용의 분신이 줄을 이으면서 누구보다 가슴 아파한 이는 유가협의 어머니 아버지들이었다. 젊은이들의 죽음을 막기 위한 방도를 고민한 끝에 나온 성명서였다. 유가족들이 사무국 활동가들과 함께 쓴 기자회견문을 정미경이 낭독했다. 한줄 한줄 읽어 내려갈 때 흐느끼는 소리가 들렸다. “이제 우리에게는 더 이상의 열사가 필요치 않다. 젊은이들의 계속되는 죽음은 민주세력 전체의 손실이다. … 죽을 일이 있으면 우리들이 대신 죽겠다. 목숨을 아끼지 않는 젊은이들의 순수한 열정은 충분히 이해되지만 새날이 올 때까지 살아서 싸우는 것만이 진정한 투쟁의 길이다.” 유가족들의 바람은 오직 하나였다. 그것은 박정기가 학생들을 만날 때마다 외친 소리와 다르지 않았다. “죽어도 내가 죽을 끼니 니들은 살아 싸워라. 누구도 죽지 마라. 우리를 봐라. 종철이 아바이와 태일이 어마이를 봐라. 한열이 어마이를 봐라. 함께 싸우는 기 최선이다.” 유가협이 성명서를 발표한 바로 다음날, <조선일보>에 김지하의 칼럼 ‘죽음의 굿판을 걷어치워라’가 실렸다. “젊은 벗들! 나는 너스레를 좋아하지 않는다. 잘라 말하겠다. 지금 곧 죽음의 찬미를 중지하라. 그리고 그 굿판을 당장 걷어치워라. 당신들은 잘못 들어서고 있다. … 지금 당신들 주변에는 검은 유령이 배회하고 있다. 그 유령의 이름을 분명히 말한다. 네크로필리아 시체선호증이다. 싹쓸이 충동, 자살특공대, 테러리즘과 파시즘의 시작이다.” 신문을 읽던 박정기의 손이 떨렸다. 처음엔 글을 다 읽을 수도 없었다. 그는 박래군에게 물었다. “래군이, 이기 김지하가 맞나? 우리가 아는 그 사람 맞나? 내 잘못 본 기 아이가?” 박래군은 아무런 대답을 하지 못했다. 유가협 회원들은 누구도 먼저 입을 열지 못했다. 유가족들은 그 칼럼을 자신들에게 쓴 글로 받아들였다. 젊은이들의 분신을 가장 앞서 막으려 한 유가족들이었기 때문이다. 칼럼에서는 젊은이들 죽음의 이면에 도사린 정권과 자본의 폭력은 찾아볼 수 없었다. 민주화 세력이 죽음을 정치에 이용하고 있다는 것이었다. 박정기는 여러 차례 칼럼을 읽고 또 읽었다.

|

|

박정기 전국민족민주유가족협의회 고문

|

기사공유하기