|

|

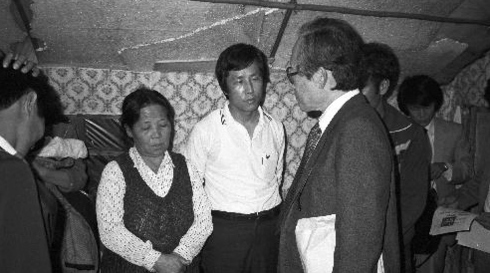

1985년 10월 분신사망한 경원대생 송광영군의 서울기독병원 빈소에서 문익환 당시 민통련 의장이 어머니 이오순(왼쪽 둘째)씨를 위로하고 있다. 이후 한가족처럼 가까이 지낸 문 목사가 94년 1월 급서하자 충격으로 쓰러진 이씨도 1주일 만에 뒤를 따랐다. 사진작가 박용수

|

박정기-아들보다 두 살 많은 아버지 93

“너희들은 항상 나의 뇌수에 칼침을 꽂고 나의 꿈은 항상 피비린내로 얼룩졌다.” 1994년 4월11일 문국진과 함께하는 모임에서 마련한 ‘고문후유증 사례 발표회’에서 피해자 김복영의 누나가 동생이 쓴 일기를 읽으며 울먹였다. 김복영(당시 연세대3)은 86년 4월 시위 도중 연행돼 구치소에서 집단구타를 당한 이후 후유증에 시달렸다. 문국진과 함께하는 모임은 이들 고문피해자의 치유를 지원하도록 정부와 국회에 청원·서명운동을 벌였다. 경찰 쪽에서는 고문수사가 없었다고 발뺌했지만, 모임은 문국진의 피해보상 소송에서 승소를 이끌어냈다. 우리나라에서 처음으로 ‘정신적 고문 후유증’을 인정받게 된 것이다. 그러나 김복영과 김종경은 이후 끝내 고문 후유증으로 자살했다. 그들 외에도 얼마나 많은 고문 피해자들이 고통 속에서 목숨을 잃었는지 알 수 없었다. 박래군은 오스트리아 빈(비엔나) 세계인권대회 참가와 문국진과 함께하는 모임 활동을 거치며 인권운동에 전념했고, 유가협 사무국장을 그만둔 뒤 인권운동사랑방에서 일했다. 94년 1월18일 유가협 회원들이 유일하게 의지해 온 어른 문익환 목사가 일흔여섯의 나이에 심장마비로 급서했다. 소식을 들은 박정기는 유가족들과 함께 한일병원으로 달려갔다. 모두 망연자실 주저앉아 흐느꼈다. 박정기의 입술은 파랗게 질려 있었다. 그는 온몸을 떨다 슬픔을 주체하지 못하고 통곡했다. 옆에 있던 박채영이 그를 진정시키려 했지만 어쩔 수 없었다. 대학로에서 열린 노제엔 1만여명의 시민이 모여 늦봄을 추모했다. 문익환은 박종철의 가묘가 있는 마석 모란공원에 잠들었다. 사흘 뒤 1월25일 또 하나의 슬픈 소식이 들려왔다. 이오순(송광영의 어머니)이 역시나 심장마비로 세상을 떠났다. 이오순은 지병인 당뇨가 있었지만 몸이 아프다는 내색이 없어 갑작스런 소식이었다. 그는 오히려 박정기와 유가족들의 건강을 입버릇처럼 염려하던 사람이었다. 이오순은 문익환과 각별한 사이였다. 85년 9월 아들 송광영의 분신 때 만난 이래 세상을 떠날 때까지 문익환은 늘 이오순을 위로했다. 문익환은 그를 소재로 시를 쓰기도 했다. 이오순은 문익환의 별세 소식을 듣고 탄식했었다. “문 목사님 때문에 살아왔는데 이젠 어떻게 살아야 합니까?” 이오순은 문익환이 떠난 날부터 앓기 시작했고 1주일 후 뒤를 따른 것이었다. 박정기는 일주일 사이 또 한 명의 동지를 잃고 망연자실했다. 병원을 찾아온 김거성 목사가 탄식했다. “우리들의 애인이 두 명이나 세상을 떠났습니다. 이를 어떡합니까?” 유가협은 민주사회장으로 이오순의 장례를 치른 뒤 모란공원으로 향했다. 두 사람을 모란공원에 묻은 한울삶의 겨울은 어느 때보다 을씨년스러웠다. 이오순이 떠난 지 두 해가 지난 96년 9월22일 박정기는 황당한 소식을 들었다. 이오순의 아들 송광영의 추모비가 사라졌다는 것이다. 그해 세상은 91년 이후 또 한 번의 분신정국에 휩싸여 있었다. 3월29일 연세대생 노수석이 ‘대선자금 공개와 교육재정 확보를 위한 서총련 결의대회’에 참가해 시위 도중 경찰의 토끼몰이식 진압에 의해 사망했다. 일주일 뒤인 4월6일 경원대의 진철원이 분신했다. 다음날 등록금 인상 반대와 교육재정 확보를 요구하며 총장실을 점거하고 단식중이던 성신여대의 권희정이 목숨을 잃었다. 4월16일엔 성균관대의 황혜인이 분신했다. 사흘 뒤 여수수산대의 오영권이 분신했다. 5월4일엔 구미 한국합섬 노동조합의 간부 이진권과 서상준이 함께 분신했고, 나흘 뒤 대구공업전문대의 박동학이 의문사했다. 온몸에 불이 붙어 쓰러진 박동학은 병원으로 옮기던 중 말했다. “내가 한 게 아니다. 불은 학생과장이 질렀다.” 그는 이틀 뒤 끝내 숨졌다.

|

|

박정기 전국민족민주유가족협의회 고문

|

기사공유하기