등록 : 2019.11.06 18:46

수정 : 2019.11.07 02:43

지난달 28일 휠체어 이용자가 탈 수 있는 고속버스가 운영에 들어갔다. 2005년 ‘교통약자의 이동편의 증진법’이 제정된 지 14년 만이자, 국내 고속버스 역사상 최초다. 이날 서울 강남 고속버스터미널에 모인 장애인들은 동료가 휠체어에 앉은 채 리프트로 버스에 오르는 모습을 지켜보며 울다가 웃었다. 아폴로 11호가 달에 착륙하는 모습을 지켜보던 지구인의 심정이 그랬을까. 동료 장애인은 곧 닐 암스트롱이 아니었을까.

그들은 오래전부터 명절 때마다 따가운 눈총과 욕설을 견디며 터미널에서 시위를 벌여왔다. 가야 할 길은 아직 우주 탐사만큼 멀다. 4개 노선에서 3개월짜리 시범운영이 시작됐을 뿐이다. 서울시가 국내 최초로 시내버스 노선에 저상버스를 도입한 때가 2003년이다. 그 뒤로 느리지만 조금씩 차량 대수가 늘어왔다. 그에 비하면 시외 노선에 장애인 버스를 도입한 시기는 너무 늦었다. 걸림돌은 기술이 아니라 돈, 즉 경제 논리였다. 바꿔 말하면 장애인 이동권에 대한 우리 사회의 인식과 의지의 결핍이 ‘초저속’의 근본 원인이었다.

우리나라의 저항적인 장애인운동의 출발은 ‘이동권 투쟁’이라고 볼 수 있다. ‘장판’(장애인운동판)에서 ‘장애해방열사’로 첫손 꼽히는 김순석(1952~1984)은 생계를 해결하러 가는 길목마저 가로막는 ‘사회적 장애’에 항거해 서울시장 앞으로 유서를 남기고 삶을 마감했다. 2001년 수도권 전철 오이도역에서는 리프트를 타고 계단을 오르던 장애인 부부가 추락해 숨졌다. 장애인운동가들은 선로에 목을 사슬로 묶고, 달려드는 전철을 막아섰다. 그 뒤 엘리베이터가 모든 전철역으로 확대됐다.

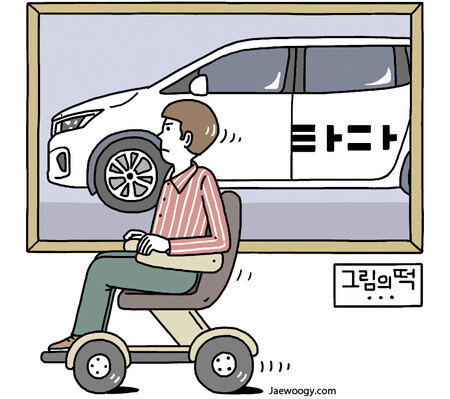

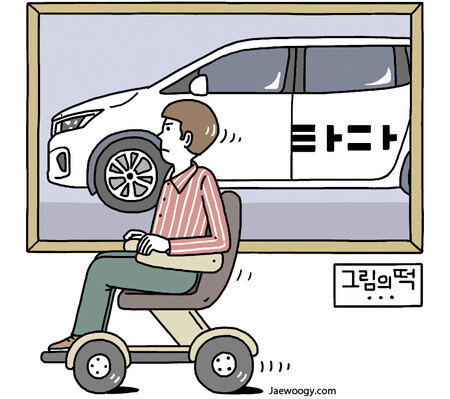

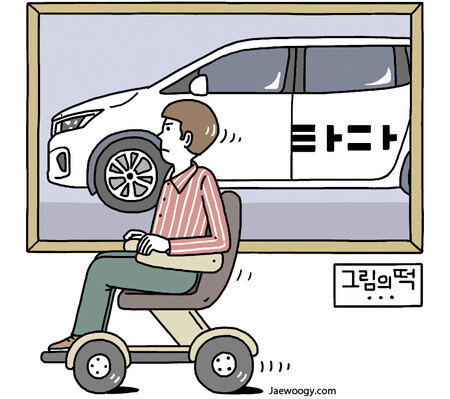

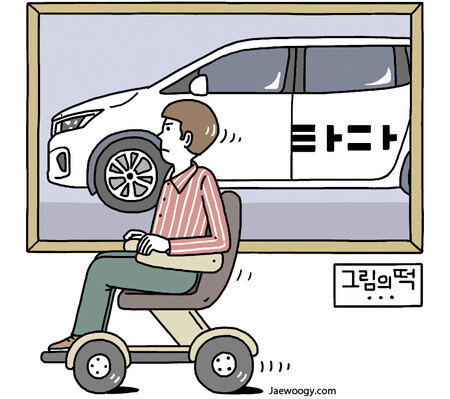

‘타다’가 지난봄 교통약자 전용 ‘타다 어시스트’ 서비스 시범운영을 시작했다. 기업에서 장애인을 고려한 교통수단을 내놓은 것에 장판은 주목했다. 그러나 곧 ‘그림의 떡’이라는 불만의 목소리가 들여왔다. 서비스가 매우 제한적이기 때문이다. 전동휠체어는 아예 이용이 불가능하고, 수동휠체어 이용자도 휠체어에서 내려 사람한테 업혀 탑승해야 한다. 발달장애인은 동반자가 없으면 이용할 수 없다.

택시기사들의 잇따른 분신자살과 ‘파견법’ 위반 논란도 아랑곳하지 않으며 ‘혁신’을 강조하지만, 적어도 장애인에게 ‘타다’의 혁신은 아직 실감할 수 없는 얘기다.

안영춘 영상미디어국장

jona@hani.co.kr광고

기사공유하기