|

수술 일주일만 늦었으면 ‘암흑’, 남은 시신경 20%지키기 최선

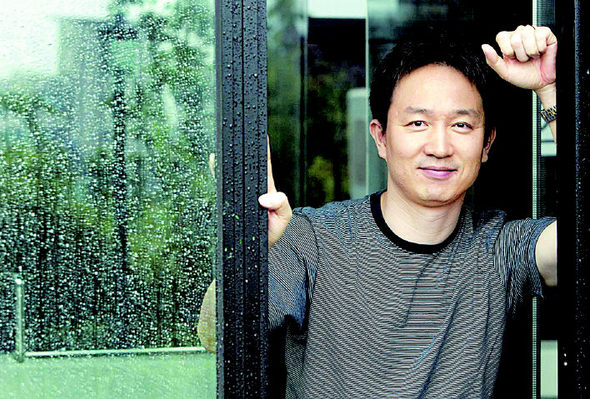

직업 바꾸고 전원으로 이사도…절망 딛고 절제된 생활로 ‘재활’ 팽팽한 축구공에 구멍을 뚫어 바람을 빼듯이, 눈속을 순환하며 영양소를 공급하는 방수라는 물질이 빠져나갈 수 있도록 눈에 미세한 구멍을 내거나 막힌 방수로를 뚫어 안압을 낮추는 수술은 녹내장 치료의 마지막 수단이지만 100% 성공하는 것은 아니다. 안압이 너무 높은 녹내장 환자는 수술을 안해도 실명하기 때문에 실명의 위험을 무릅쓰고서라도 수술을 하는 셈이다. 그는 수술 뒤 살아있는 20%의 시신경을 최대한 오래도록 보존하기 위해 눈 건강에 해로운 일을 철저히 배제한 채 매우 절도있는 생활을 통해 최상의 건강 유지에 힘쓰고 있다. 하씨의 하루 생활은 보통 다음과 같다. 아침 6시30분께 일어나 산책을 한 뒤 오전 8시 잡곡밥에 생선, 야채 위주의 식사를 한다. 점심은 낮 12시30분에 간편하게 먹고, 저녁은 오후 6시30분에 식사량을 평소의 3분의2 정도로 줄여 먹는다. 자기 전에 시장기를 느끼면 과일 한쪽 정도 간식을 먹고 밤 10시30분이면 어김없이 잠을 청한다. 술과 담배를 하지 않는 것은 물론이다. 매운 것, 짠 것, 단 것, 카페인 등은 금식 목록에 올려 놓았다. 음료수는 한번에 다 마시지 않고 조금씩 마신다. 또 눈이 대기오염에 민감하기 때문에 공기가 좋은 경기 광주시 퇴촌면으로 이사했다가 현재는 서울로 출퇴근하는 아내를 위해 서울과 좀더 가까운 구리시로 옮겨 살고 있다. 운동을 꾸준히 하는 것도 중요하지만 격렬한 운동은 안되기 때문에 등산이나 요가, 아침 산책, 체조 등을 통해 적정 수준의 신체 활동량을 유지하고 있다. 다니던 직장을 그만 두고 친구가 하는 인테리어 사업을 도와주는 등 부담이 덜할 일을 하고 있는 것도 정신적 스트레스나 눈에 대한 물리적 스트레스를 최대한 줄여 시신경을 하나라도 더 생존시키기 위해서이다. 이런 노력들은 김 교수의 예상을 빗나가게 했다. 김 교수는 수술에 성공하더라도 왼쪽 눈은 3년 가량, 오른쪽 눈은 5년 가량만 시력을 유지할 수 있을 것으로 예상했다. 하지만 그의 왼쪽 눈은 수술한지 3년6개월이 흘렀지만 시력을 유지하고 있다. 물론 시신경이 20%만 살아있기 때문에 정상 시력은 아니다. 시신경이 모자이크처럼 군데군데 죽어 있어 글자를 읽을 때 예를 들어 ‘속’이란 글자가 ‘슥’인지 ‘슬’인지 ‘즉’인지 헷갈리는 현상은 여전하다. 흑백 보다는 칼라를 볼 때 눈에 피로가 쉽게 와 영화는 일년에 서너편 밖에 못본다. 시력이 좋지는 않지만 안경 없이 생활하는 불편도 감수해야 한다. 안경을 끼면 잘보이는 곳과 잘 안보이는 곳이 더욱 극명하게 대비되어 눈에 피로를 더 빨리 부르기 때문이다. “수술 직후 1년간은 너무 힘들었어요. 집에 틀어박혀 텔레비전도 못 보고 라디오를 들으며 벽만 바라보며 살았어요. 시각장애인이 될 수밖에 없다는 절망감에 빠지기도 했어요. 하지만 시력을 보존할 수 있을 때까지 최대한 노력하고, 설사 시력을 잃더라도 그 사실을 담담하게 받아들이는 쪽으로 생각을 정리했어요. 실명으로 잃는 것이 있으면 소리에 더욱 민감해지는 등 얻는 것도 있을 테니까요.” 안영진 기자 youngjin@hani.co.kr

기사공유하기