등록 : 2018.11.08 18:18

수정 : 2018.11.09 09:31

김외현

베이징 특파원

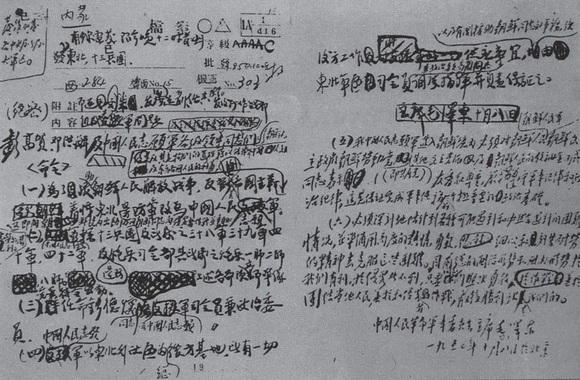

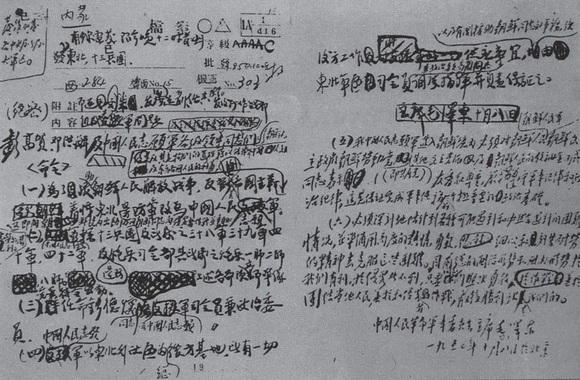

1950년 10월8일 날짜로 된 마오쩌둥의 친필 문서가 있다. 펑더화이, 가오강, 훙쉐즈 등 군 지도자들에게 보낸 이 문서는 한국전쟁 파병 명령서다. 초안 형태의 이 문서에는 곳곳에 수정한 흔적이 있다. 특히 파병한 군대의 명칭이었던 ‘인민지원군’의 표기가 눈에 띈다. 마오는 ‘支援軍’이라고 썼다가 ‘志願軍’으로 고쳤다. 돕는다는 뜻의 ‘支援’과 자원한다는 뜻의 ‘志願’은 성조가 다르긴 하지만 중국어로도 한국어로도 음이 같다. 여섯차례 등장하는 ‘지원군’ 표현에서 4곳이 수정된 걸 보면 단순한 실수로 보이진 않는다.

이 문서는 2011년 6월 베이징에서 열린 중국공산당 창건 90돌 자료전에 전시됐다. 전시회 소식을 전한 중국 신문은 명칭 변경의 뒷이야기를 보도했다. 마오와 당은 애초 중국이라는 국가 차원에서 북한을 돕는다는 뜻으로 파병 부대 이름을 정하려 했으나, 건국에 참여한 민주당파(공산당 외) 인사 황옌페이의 부적절하다는 지적을 수용해 바꿨다는 내용이다. 황옌페이는 정규군으로 북한을 지원하면 미국에 대한 선전포고가 될 수 있으니 ‘비정부 성격’을 갖추자고 권했다고 한다.

이런 배경을 고려하면 ‘志願’이라는 동음이의어를 찾아낸 것은 묘책이었을 수 있다. 애초부터 자발적 성격이었고 명칭이 바뀐 적 없다는 학설도 있지만, 중국엔 ‘황옌페이 권고설’이 널리 퍼져 있다. 어쨌든 최고지도자 마오가 펑더화이를 사령관으로 임명하면서 “동북변방군을 인민지원군으로 바꿔 신속히 출동시킨다”며 정규군 편제 변경을 명령했는데도, 중국은 ‘국가의 파병’이 아닌 ‘인민의 자발적·개인적 참전’이었다고 주장한 셈이다.

|

|

1950년 10월8일 날짜로 된 마오쩌둥의 이 친필 문서는 한국전 참전을 명령하는 내용으로, 인민지원군의 표기가 도움을 제공한다는 뜻의 ‘支援軍'에서 자발적 참여라는 뜻의 ‘志願軍'으로 고쳐진 것이 눈에 띈다.

|

한국전 정전 협상 내내 줄곧 제기된 외국 군대의 철수 문제에서도 중국은 ‘국가의 군대’가 아님을 내세웠다. 연합군이 먼저 철수하면 지원군에게 고향으로 돌아오라고 최대한 설득하겠다고 했다. 1953년 7월27일 정전협정에도 펑더화이는 ‘인민지원군 사령원’으로 서명했다. 지원군은 1958년 북한에서 철수하면서 중국 정규군에 흡수됐다. 이후 이들에 대한 처우 문제가 대두되기도 했다지만, 인민지원군 사령부 이름으로 이뤄진 행위는 더 이상 없었다. 형식상 자발적 모임이 해산됐기 때문이다.

중국은 한반도 평화체제 구축 과정에 참여하겠다는 입장을 밝히면서 정전협정 서명국 지위를 거론한다. 인민지원군의 성격을 엄밀히 따져보면, 중국은 처음부터 당사국 지위를 스스로 내팽개쳤다. 그래 놓고 지금 와서 ‘국가의 참전’이었다고 하면, 처음에 우려했던 ‘내정간섭’ 논란을 부를 수 있다. 오늘날 중국이 늘 강조하는 “우리는 원래부터 다른 나라 내정에 간섭하지 않는다”는 입장과도 배치된다.

1961년 체결된 조-중 우호조약에서도 중국의 고민이 느껴진다. 제2항의 ‘피침략 시 자동 개입’ 조항은 영락없는 군사동맹 성격이다. 하지만 중국은 이후 “파트너십은 맺지만 동맹은 맺지 않는다”는 노선을 채택했고, 한-미 동맹과 미-일 동맹, 나토 등을 ‘냉전의 유물’이라고 비난해왔다. 이제 중국은 북-중 동맹을 공개적으로 말하지 않고, 말하기도 어색해졌다.

중국의 한국전 당사국 지위와 북-중 동맹은 종전선언 및 평화체제 전환에서 핵심 문제이지만, 중국의 불명확한 입장은 이래저래 걸림돌이 된다. 그러나 중국이 스스로 끄집어내기 곤란한 주제이기도 하다. 차라리 우리가 나서서 중국의 정전·종전·평화체제 당사국 지위를 인정해주고, 대신 북-중이 동맹이라는 것을 인정하라며 한-미 동맹과의 균형을 강조하면 어떨까?

oscar@hani.co.kr

광고

기사공유하기