등록 : 2019.03.30 09:45

수정 : 2019.03.30 09:53

|

|

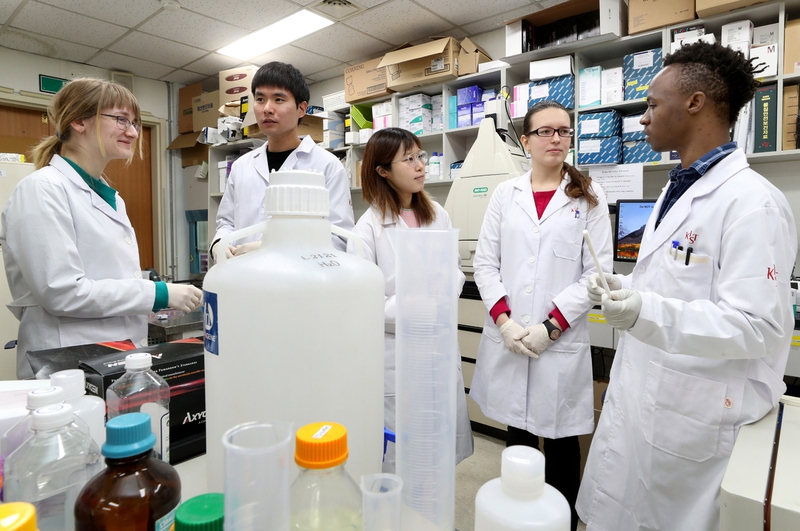

한국과학기술연구원(KIST)에서 유학 중인 외국인 대학원생들이 생화학실험실에서 한국 학생들과 함께 의견을 나누고 있다. 오른쪽부터 니콜라스(31·우간다), 올라(23·우크라이나), 안서정(27·인턴), 홍경태(30·석박사통합과정), 이나(25·벨라루스) 연구생. 강재훈 선임기자 khan@hani.co.kr

|

[토요판] 커버스토리/ ‘다문화 실험실’

2005년 2378명→2015년 7235명

국내서 학위 받은 외국인 박사들

“좋은 연구환경 많은 걸 배웠다”

언어장벽, 서열문화 적응은 어려움

한국 연구자 77% “외국인 기여”

|

|

한국과학기술연구원(KIST)에서 유학 중인 외국인 대학원생들이 생화학실험실에서 한국 학생들과 함께 의견을 나누고 있다. 오른쪽부터 니콜라스(31·우간다), 올라(23·우크라이나), 안서정(27·인턴), 홍경태(30·석박사통합과정), 이나(25·벨라루스) 연구생. 강재훈 선임기자 khan@hani.co.kr

|

“실험실에 ‘외국인’이 있다는 생각을 먼저 버려야 해요. ‘우리’와 ‘남’이라는 느낌이 있다면 늘 문제가 생깁니다. 다 같은 연구자이고, 함께 열심히 연구하고 토론하고 신뢰하며 소통하면 한국 과학도 지금보다 더 발전할 겁니다.”

2015년 연세대에서 박사학위(생화학)를 받은 네팔인 수실 데브코타는 국내 연구실이 성공적인 시너지를 내려면 한국인과 외국인이 어떻게 협력해야 할지 묻는 질문에 이렇게 답했다. “히말라야에서 온 어린 대학생”이었다고 자신을 소개한 그는 9년 동안 서울 신촌 거리에서 힘겨운 유학 생활을 거쳐 어엿한 과학자 박사로 성장했다. 지금은 미국 샌디에이고 캘리포니아대학의 박사후연구원이다. “지금 미국에서 살면서도 ‘진짜?’ ‘왜?’ 같은 말을 한국어로 무심코 할” 정도로 한국 생활은 그의 삶에 큰 영향을 남겼다.

<한겨레>가 전자우편으로 보낸 질문지에 데브코타는 외국인이 한국 실험실 생활에서 겪을 가장 큰 어려움으로 언어 장벽을 꼽았다. 그 역시 영어는 능숙했지만 한국말은 할 줄 몰라 초기엔 어려움이 컸다. 다행히 그가 속한 실험실 분위기는 개방적인 분위기였다. 그는 무작정 실험실 동료들에게 서툴고 우스꽝스러운 한국말을 하기 시작하면서 동료애가 싹텄다고 한다. “처음엔 한국인들이 나를 무시한다고 생각했어요. 나중에야 외국인한테 말 걸기를 부끄러워할 뿐이라는 걸 알게 됐죠.”

포스텍에서 박사학위(식물세포생물학)를 받고 지난해 4월 인도 베넷대학 조교수로 부임한 인도인 디파 카레 박사도 <한겨레>에 보낸 전자우편에서 “한국의 연구환경에 만족했지만 한국말이 서툴러 어려움을 겪었다”고 회고했다. 남편과 함께 한국에 와서 낯선 대학원생 생활을 시작해야 했던 그를 도와준 건 실험실 동료들이었다. 한국 연구자들은 한밤중까지 실험실에 남았지만 ‘아침형 인간’인 그의 생활을 존중해주었다. 한국말을 배우면서 연구활동에도 자신감을 얻고 적응할 수 있었다고 한다.

경북대에서 박사학위(신경과학)를 받은 네팔인 미틸레쉬 쿠마르 자는 현재 미국 존스홉킨스대학의 박사후연구원이다. 그는 전자우편 답변에서 “외국인 대학원생이 늘면서 한국 실험실도 문화적으로 다양해졌다. 다양성과 포용성을 존중하는 문화가 자리잡는다면 한국 실험실에서 긍정적인 효과가 더 많이 생겨날 것”이라고 말했다.

<한겨레>의 취재에 응한 여러 외국인 연구자들은 장시간 연구와 협력 연구에 열정적인 한국 실험실 문화에 깊은 인상을 받았다고 했다. 하지만 일부는 무뚝뚝한 분위기와 나이와 서열을 중시하는 문화에 스트레스를 받기도 한다고 털어놨다.

요즘엔 ‘다문화 실험실’이 낯설지 않을 정도로 이공계 외국인 대학원생이 계속 늘어나고 있다. 외국인 연구자 인력 통계를 담은 최근 자료인 ‘2016년 과학기술 인력 통계조사’를 보면, 이공계 외국인 대학원생은 2005년 2378명에서 2015년 7235명으로 3배 넘게 늘어났다. 2018년 통계는 따로 없지만 훨씬 더 증가했을 것으로 추정된다. 증가 속도가 다른 전공분야에 비해 이공계가 가파르기 때문이다.

한국인 연구자들은 이런 현상을 어떻게 바라볼까? 지난해 생물학연구정보센터(BRIC, 브릭)가 벌인 설문조사에서 응답자(1240명) 중 72%는 “외국인 연구자와 연구실 생활을 함께 한 적이 있다”고 답해 다문화 실험실이 상당히 보편화하고 있음을 보여주었다. 응답자의 77%는 외국인이 국내 연구환경에 기여하는 역할에 대해 “긍정적”이라고 답했다. 영어 사용에 익숙해질 수 있으며 다양한 문화와 시각을 나누고 장차 연구자들의 국제 네트워크를 쌓는 데에도 도움이 되리라는 응답이 많았다.

불편한 점을 지적하는 응답도 꽤 있었다. 한국인 연구자들은 연구실 사무와 잡무를 떠맡느라 상대적으로 불이익을 받는다는 불만 등이 48%에 달했다. 이강수 브릭 실장은 “국내 연구실들이 새로운 ‘관계’의 문화를 경험하고 있고 다양한 갈등도 나타나고 있는데, 다문화 실험실에 대한 기초조사는 거의 없는 실정”이라며 “외국인을 유치하는 것도 중요하지만 국내 연구자들과 더불어 불편함이 없이 연구할 수 있는 환경을 마련해주는 노력도 필요하다”고 말했다.

오철우 선임기자 cheolwoo@hani.co.kr

광고

기사공유하기