등록 : 2019.08.01 16:59

수정 : 2019.08.04 02:27

김영희

논설위원

“퀭한 얼굴에 스스로 손목에 그은 자국이 있는 의뢰인들도 있었다. 폭력배 같은 추심원들이 집이건 직장이건 밤낮없이 들이닥치니. 30만엔 빚이 1억3천만엔으로 불어난 20대 교사도 있었다. 그런데 그런 사람들이 얼마 뒤 만나면 혈색을 되찾고 표정이 달라지더라. 변호사가 생기니 추심이 좀 부드러워졌다며.”

일본 정부의 ‘강제징용’ 문제 대응과 수출규제 조처를 강하게 비판하던 우쓰노미야 겐지(73) 전 일본변호사연합회 회장은 지난주 인터뷰 말미, 젊은 시절을 묻는 질문에 이렇게 당시를 떠올렸다. 그는 이른바 ‘사라킨’(대부업) 전문으로 스타가 된, 우리로 치면 ‘흙수저’ 출신 변호사다. 어떻게 대부업 전문 변호사는 강제징용 피해자의 편에 서게 됐을까.

|

|

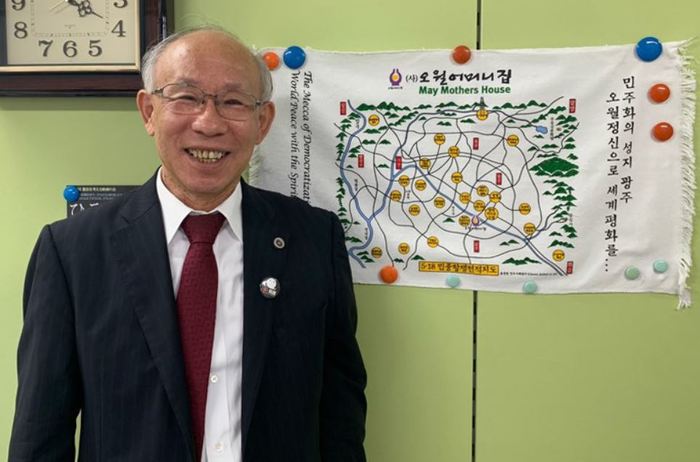

지난 7월25일 도쿄에 있는 자신의 사무실에 걸린 오월어머니집 걸개장식품 앞에서 우쓰노미야 겐지 전 일본변호사연합회 회장이 웃고 있다. 도쿄/김영희 기자

|

가난한 시골 출신의 그는 1965년 도쿄대 법대에 갈 때만 해도 관료나 은행원을 꿈꿨다. 하지만 거셌던 학생운동이 가치관을 180도 바꿔놨다. 사법시험 합격 뒤 어려운 집안 사정을 생각해 학교를 중퇴하고 곧장 변호사 생활에 뛰어들었다. 일본의 변호사들은 대개 다른 사무소에서 3~5년 일하며 단골 고객과 고문회사를 확보해 독립한다. 그런데 그는 첫 직장에서 8년을 보내고 잘렸다. “접대 같은 데 워낙 서투르고 사교성도 없어 고객이 없긴 했다. 그래도 ‘넌 필요 없다’는 말을 들을 땐 전인격이 부정당한 듯한 충격이었다.”

변호사회 소개로 겨우 두번째 취직을 한 그에게 변호사회 직원이 ‘다중채무자 사건들을 맡아달라’고 연락해 왔다. 대부업 금리가 100%를 넘던 1970년대 말, 일본엔 추심의 늪에 빠진 다중채무자가 300만명에 이르고 야반도주·동반자살 뉴스가 끊이지 않았다. 하지만 변호사비 회수도 힘드니 사건을 맡는 이들은 거의 없었다. 그는 “8년간 독립을 하지 못할 정도로 한가한데다 지역 출신으로 사람은 좋아 보인다고 맡긴 것 같다”며 웃었다. 정립된 방법도 관련 규제도 없었지만, 변호사가 생긴 것만으로 변하는 이들의 얼굴을 보면 멈출 수가 없었다. 갖은 욕설과 협박을 들으며 의뢰인들과 수십개 업체를 돌다가, 다른 법을 활용해 빚을 획기적으로 줄이는 방안을 찾아냈다.

사무소는 다중채무자들이 줄서는 게 돈 있는 고객 방문에 폐가 된다며 못마땅해했다. 두번째로 잘린 그는 1983년 맨손으로 독립했다. 마침 그해 일본 국회에서도 대부업 고금리가 이슈가 돼 대출규제법이 처음 통과됐다. 그해 쓴 <대부업 지옥에서 탈출하는 법>은 그를 널리 알렸다. 사회적 반향이 큰 사건을 차례차례 맡고 동료 변호사들과 법 개정 운동을 펼치며, 마침내 ‘빌린 사람의 책임’이라던 일본 사회 시각이 ‘소비자 보호’로 바뀌기 시작했다. 109%이던 금리 상한은 몇차례 개정을 거쳐 2006년 20%로 내려갔다.

“하다 보니 자연스레 빈곤문제로 연결되더라. 왜 채무 덫에서 못 벗어나나 보면, 생활이 어렵거나 실직당하거나 병들어서 또는 중소기업 경영이 어려운데 은행이 돈을 빌려주지 않아서다. 2007년 시민단체 반빈곤네트워크를 만들었다. 다음해 리먼 쇼크로 파견노동자가 대거 해고될 땐 ‘빈곤을 눈에 보이게 하자’며 히비야공원에 텐트촌을 세웠다.”

도쿄와 오사카 변호사회 파벌이 주고받던 연합회 회장에 2010년 당선된 건, 이런 그의 삶에 다른 지역변호사회와 젊은층이 전폭적 지지를 보냈기 때문이다. “첫 무파벌 출신 회장이다. 그런 입장이라 그해 말 대한변협과 강제징용·일본군 ‘위안부’ 피해자에 대한 공동선언도 낼 수 있지 않았나 싶다.” 젊은 변호사들을 만날 때면 자신의 이야기를 들려준다. “‘내가 큰 사무소에 들어가 금방 독립했다면 대부업 사건을 만나지도, 알려지지도 못했을 거다. 그러니 좀 돌아가는 걸 두려워 말고 처음부터 너무 돈 되는 일만 좇지 않아도 괜찮지 않을까’라 하면 모두 안도한다. 두번 잘린 사람이 회장까지도 했으니 자신들도 할 수 있겠다며.” 그는 “변호사법 1조 변호사의 사명은 ‘기본적인 인권의 옹호와 사회정의의 실현’이다. 생각해보면 권력이나 돈을 가진 사람은 스스로 인권을 지킬 수 있잖나. 약자의 편이 변호사 본래의 존재방식이라 생각한다”고 말했다.

우쓰노미야 변호사가 재일조선인 등에 대한 헤이트스피치에 반대하고, 강제징용 피해자의 배상을 막는 일본 정부를 비판하는 건 한국 편을 드는 것도 다른 무엇도 아니다. 국적과 관계없이 인권을 위해 싸우다 보니 거기에 다다랐을 뿐이다. 한·일의 시민들 또한 민족주의를 넘어 인권과 자유, 민주주의를 중심에 놓는다면 만나는 지점이 반드시 있다고 나는 믿는다. 그게 희망이다.

dora@hani.co.kr

▶관련인터뷰: 일본 전 변협회장 “아베 정부, 미쓰비시 등 징용 배상 막지 말아야”

광고

기사공유하기