등록 : 2018.03.13 18:47

수정 : 2018.03.13 19:03

박종현

경남과학기술대 경제학과 교수

대선을 앞두고 발간된 시사주간지 <타임>의 표지는 낯설었다. 김정은을 다룰 협상가(THE NEGOTIATOR)라고 소개된 문재인의 얼굴은 그동안 알고 있던 모습이 아니었다. 짙은 어둠의 굴곡진 얼굴, 꾹 다문 입술, 안경 너머로 비치는 완강한 눈매, 웃음기라곤 찾아볼 수 없는 단호한 표정이었다. 이 잡지는 한반도 평화체제 수립이라는 절체절명의 과제를 이뤄내려면 김정은을 상대해 설득해낼 수 있어야 하는데, 이 힘겹고도 막중한 소임을 수행할 적임자가 문재인 후보임을 표현하려 했던 것 같다. <타임>의 판단은 옳았다.

대통령 당선 이후 북핵 문제 해결을 위해 그가 보인 것은 노련한 ‘협상가’임과 동시에 신뢰할 만한 ‘중재인’의 모습이었다. 1994년과 2005년, 핵 폐기에 대한 합의가 결렬되었던 것은 약속을 지키지 않을 것이라는 서로에 대한 불신 때문이었다. 이로 인한 파행은 상호 불신을 더욱 증폭시켰다. 합의문에 도장이 찍혔더라도, 상대가 핵을 다시 개발할 것이라는 의심과 ‘레짐 체인지’, 곧 정권 전복을 꾀할 거라는 공포가 불식되지 않는 상황에서 진지한 협상은 어렵다. 모두에 득이 되는 해법이 있음에도 불신으로 인한 ‘나쁜 균형’의 교착상태를 돌파하기 위해서는 양쪽 모두가 신뢰할 수 있는 ‘중재인’이 필요하다.

새 대통령은 김정은을 상대하려면 미국의 신뢰를 얻는 것이 급선무라는 판단 위에 취임 후 미국부터 방문했고 한-미 동맹의 중요성을 거듭 강조했다. 강경 일변도 노선에는 제동을 걸고 대화와 타협으로 나서도록 집요하게 유도했다. 트럼프 대통령으로부터 유화적이라는 비난을 들으면서도 절제된 ‘워딩’과 일관성 있는 행동으로 신뢰를 얻는 데 성공했다. 북한 쪽에는 정권 전복이나 흡수통일의 의도가 없으며 평화공존과 상호협력의 관계로 발전하고 싶다는 메시지를 지속적으로 보냈다. 이 과정에서 쌓인 신뢰에 더해 문 대통령에 대한 트럼프의 신뢰가 확고하다는 북한의 판단이 더해짐에 따라 그는 명실상부한 ‘중재인’이 될 수 있었다.

문 대통령은 북핵 문제 해결을 주도해 통제하기 어려운 두 지도자를 협상장으로 이끌어냄으로써 한반도의 군사적 긴장을 완화하고 세계 평화가 걸려 있는 21세기 최대의 판까지 만들어냈다. 성공의 판돈도 엄청나지만 실패의 대가도 큰 판이다. 4월 남북 정상회담을 통해 북-미 정상회담에서의 합의 방향 및 내용을 큰 틀에서 정하고 중국·일본·러시아 등의 긴밀한 협조 속에서 북-미 합의의 구속력을 높이는 장치를 확보하려는 노력이 진행될 것이다.

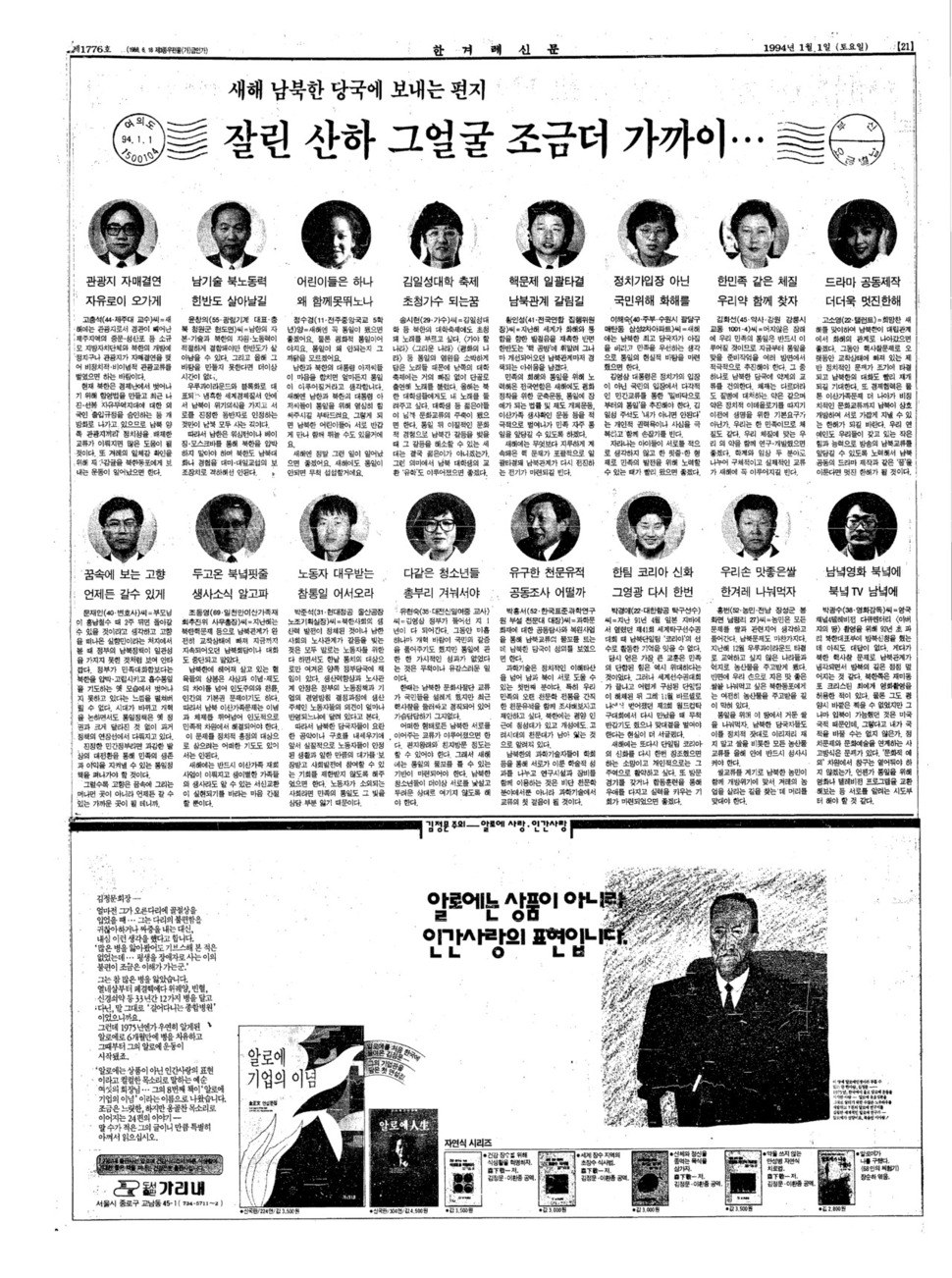

자신이 리스크를 감당해 거래를 중개하고 성사시키는 행위는 금융업의 본질이기도 하다. 이때 금융가들은 그 대가로 큰 몫을 챙긴다. 문 대통령과 한국이 빅딜을 중재함으로써 얻는 것은 무엇일까? “진정한 민간정부라면 과감한 발상의 대전환을 통해 민족의 생존과 이익을 지켜낼 수 있는 통일정책을 펴나가야 할 것이다.” 1994년 1월1일치 <한겨레신문>의 새해 소망란에 실린 ‘문재인 변호사’의 글이다.

지금, 대통령이 된 그는 자신이 말했던 대전환의 길을 직접 만들어가고 있다. 남북 화해와 한반도 평화를 향한 엄숙하고도 순정한 노력이 결실을 맺는다면 그것만으로 충분한 보상이 될 것이다. 남북한 국민들의 경우에는 전쟁 공포나 불필요한 이념 대립에서 벗어나 대륙까지 이어지는 개방된 경제공동체의 너른 공간에 함께할 기회가 제공될 것이다. 이 거대한 승부가 모두의 지지와 성원에 힘입어 반드시 성공하기를 염원해본다.

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…  화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

댓글 많은 기사