등록 : 2018.09.13 11:34

수정 : 2018.09.13 21:31

|

|

‘인구 100만 이상 대도시 특례시 추진 공동대응기구’가 12일 경남 창원시청 시민홀에서 출범했다.

|

더(the) 친절한 기자들

지난 12일 경남 창원서 ‘공동추진기구’ 출범

특례시는 광역시 수준 행정·재정적 권한 가져

경남·경기 등 광역도는 “껍데기 된다”며 반대

|

|

‘인구 100만 이상 대도시 특례시 추진 공동대응기구’가 12일 경남 창원시청 시민홀에서 출범했다.

|

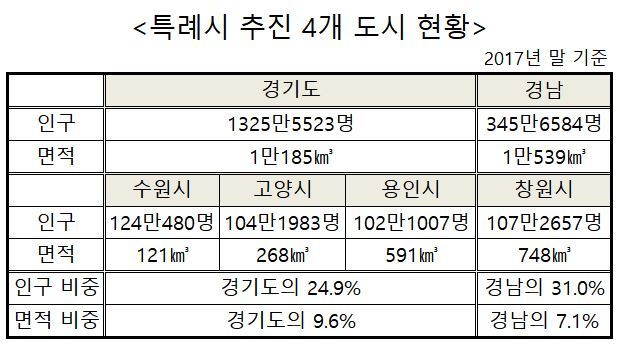

현재 기초자치단체지만 인구 100만명을 넘긴 광역시 규모 도시가 4곳이 있습니다. 경기 수원·고양·용인시와 경남 창원시입니다. 2017년 말 인구가 수원 124만480명, 창원 107만2657명, 고양 104만1983명, 용인 102만1007명입니다. 인구 118만명인 울산광역시와 어슷비슷한 수준입니다. 이들 네 도시가 최근 현행법상 존재하지 않는 지방자치단체인 ‘특례시’를 만들려고 힘을 모았습니다.

염태영 수원시장, 이재준 고양시장, 백군기 용인시장, 허성무 창원시장은 12일 경남 창원시청 시민홀에 모여 ‘인구 100만 이상 대도시 특례시 추진 공동대응기구’를 출범시키고, ‘창원 선언문’도 발표했습니다. 시장 4명을 공동위원장으로 하는 ‘특례시 추진 공동기획단’도 발족했습니다. 앞서 지난달 8일 이들은 서울의 국회 의원회관에서 ‘인구 100만 대도시 특례 실현을 위한 상생협약’도 맺었습니다.

|

|

경기 수원·고양·용인시와 경남 창원시 등 네 도시의 시장은 12일 특례시 추진을 결의했다.

|

이들 네 도시가 특례시를 추진하는 이유는 ‘창원 선언문’에 잘 담겨있습니다. 이들은 선언문에서 “인구 100만 이상 광역급 대도시들은 인구 5만, 10만의 기초자치단체와 다를 바 없는 현재의 자치 권한으로는 폭발적인 광역 행정 수요에 적절하게 대처할 수 없고, 나아가 도시 성장 한계와 도시 경쟁력 정체에 직면할 수밖에 없다”고 주장했습니다. 따라서 “지역의 다양한 특색과 창의성을 기반으로 새로운 도시 발전 동력을 발굴하고, 차별화된 지역 여건 및 도시 특성을 반영한 맞춤형 발전 전략을 개발하기 위해서는 도시 규모에 걸맞은 강력한 지방분권 정책을 바탕으로 한 혁신적인 지역자치 행정 모델 개발이 필수적”이라고 주장합니다. 여기서 ‘혁신적인 지역자치 행정 모델’이 바로 특례시인 것이죠.

하지만 현행법상 지방자치단체 종류에 ‘특례시’는 없습니다. 정부 직할인 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도와 이들 관할 구역 안의 시·군·구만 있을 뿐입니다. ‘특례시’를 만들려면 지방자치법을 바꿔야 합니다. 그래서 수원에 지역구를 둔 바른미래당 이찬열 국회의원은 2016년 7월6일 “지방자치단체의 종류에 인구 100만 이상의 특례시를 추가하자”는 내용의 ‘지방자치법 일부개정 법률안’을 대표 발의했습니다.

|

|

특례시를 추진하는 네 도시의 시장들은 지난달 8일 서울 국회의원회관에서 ‘인구 100만 대도시 특례 실현을 위한 상생협약’을 맺었다.

|

그렇다면 ‘특례시’라는 것은 과연 무엇일까요? 역시 수원에 지역구를 둔 더불어민주당 김진표 국회의원이 2016년 8월9일 대표발의한 ‘지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법 일부개정법률안’을 보면 알 수 있습니다. 김 의원은 “인구 100만 이상의 대도시에 대한 특례를 확대하여 기존의 광역지방자치단체와 기초지방자치 사이의 준광역급 도시행정 수요를 정확히 정책에 반영한다. 도시 특성에 맞는 복지·문화 등 행정 서비스의 질 제고 및 중앙과 지방이 상생 발전할 수 있는 선진 지방자치의 안착을 도모하고자 한다”고 법률 개정 이유를 설명했습니다. 특례시가 되면 기초자치단체 지위를 유지하면서, 광역시 수준의 행정·재정적 자치 권한을 갖는 것입니다.

|

|

안상수 전 창원시장은 창원시의 광역시 승격을 적극적으로 추진했으나 실패했다.

|

그런데 이들 도시는 왜 광역시 승격을 추진하지 않고 현행법에도 없는 특례시를 추진하는 것일까요? 가장 큰 이유는 소속돼 있는 도에서 독립하는 것이 어렵기 때문입니다. 창원시 인구는 경남 전체 인구의 3분의 1을 차지합니다. 창원시가 광역시로 승격해 경남도에서 떨어져 나간다면, 경남도는 엄청난 타격을 받게 됩니다. 안상수 전 창원시장이 창원시의 광역시 승격을 적극 추진했으나, 경남도와 다른 시·군의 협조를 끌어내지 못한 것도 이 때문입니다.

경기도 3개 도시도 마찬가지입니다. 수원은 경기도청이 있는 도 전체의 중심 도시이고, 고양과 용인도 경기도의 핵심 도시들입니다. 게다가 경기도엔 성남·부천·화성·안산시 등 인구 100만명에 근접하는 도시들도 여럿 있습니다. 이들 모두가 광역시나 특례시로 승격된다면 경기도는 어떻게 될까요?

이 때문에 이재명 경기지사는 최근 “특례시를 만들면 다른 시·군은 엉망진창이 될 것이다. 현재 상태로는 실현 불가능하다고 본다”며 특례시 추진을 딱 잘라 반대했습니다. 광역지자체들의 협의체인 전국 시·도지사협의회도 “기초자치단체의 서열화는 물론 인구나 재정력이 높은 100만 도시의 이탈로 해당 광역자치단체의 재정난을 부추길 것”이라며 부정적 태도를 보이고 있습니다.

그러나 특례시를 추진하는 허성무 창원시장은 “획일적 지방자치 제도 아래에서는 도시 성장력을 담보할 수 없다. 공동기구 출범은 대한민국 지방자치단체의 다양성 확보를 위한 초석이 될 것”이라며 특례시 추진에 강한 자신감을 내보였습니다. 염태영 수원시장도 “특례시는 광역지자체에서 떨어져 나가는 것이 아니라 기초지자체 지위를 유지하되, 특례시라는 이름으로 광역지자체로부터 일부 권한과 재정을 더 공정하게 받는 것”이라고 설명합니다.

여러분은 어떻게 생각하는지요? 인구 100만명이 넘는 네 도시의 특례시 전환을 인정해야 할까요? 아니면 막아야 할까요?

최상원 기자

csw@hani.co.kr, 사진 창원시 제공

광고

기사공유하기