등록 : 2019.04.26 06:00

수정 : 2019.04.26 19:56

[책과 생각] 백원근의 출판풍향계

|

|

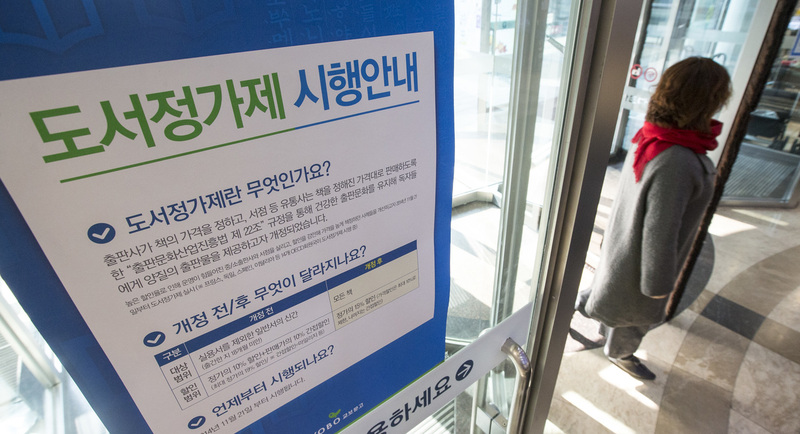

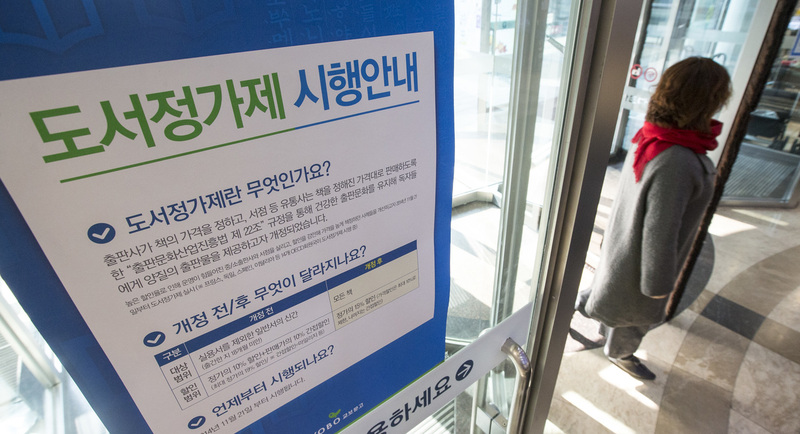

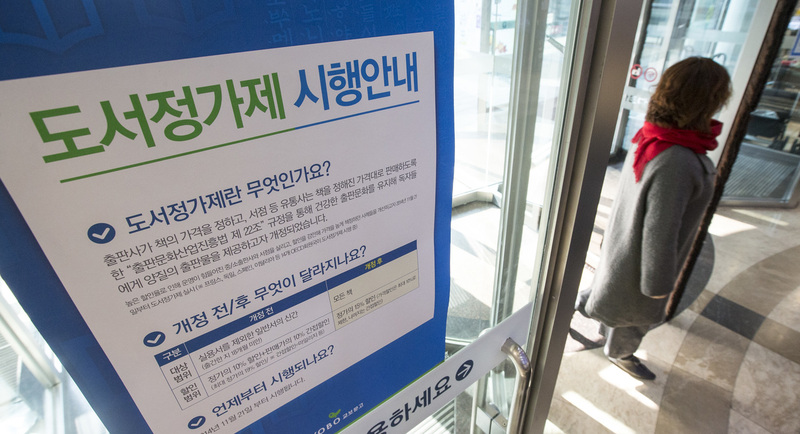

도서정가제 시행 첫날인 지난 2014년 11월21일 오전 서울 종로구 교보문고에 도서정가제 시행안내문이 붙어있다. 김성광 기자 flysg2@hani.co.kr

|

국내 단행본 출판사 최상위권 69개사의 2018년 총매출액이 전년보다 0.9% 늘었지만 전체 영업이익은 7.4% 감소했다. 5곳 중 2곳꼴로 매출이 줄었고, 5곳 중 1곳은 영업적자였다. 그런데 온라인 전업 3대 인터넷서점(예스24·알라딘·인터파크)의 2018년 매출액은 전년보다 11.8% 증가하며 처음으로 1조원을 돌파했다. 한국출판저작권연구소가 금융감독원 공시 자료를 집계해 22일 발표한 내용이다(<한겨레> 4월23일치 19면 ‘출판사 영업이익 1위는 민음사’ 참조).

단행본 출판계 상위 1%에 속하는 출판사들의 성적표가 이 정도면 나머지 99% 출판사의 어려움이 얼마나 클지 짐작하기 어렵지 않다. 그럼에도 불구하고 인터넷서점들이 지속 성장하며 1조원대의 매출을 일군 비결은 무엇일까. 단행본 출판시장이 줄어드는 상황에서도 할인 마케팅으로 시장을 흡수하는 한편 저인망식 중고책 매매로 산업구조를 왜곡했기 때문이다.

이런 상황에서는 박양우 문화체육관광부 신임 장관이 강조한 ‘공정한 콘텐츠 생태계 조성’이 불가능하다. 전국에 서점 없는 마을이 늘고 출판시장의 약육강식만 강화될 뿐이다. 현행 도서정가제 규정은 법적 취지를 무색하게 하는 10% 가격 할인과 5% 마일리지 제공을 당연한 듯 허용하고, 추가 적립금 등 각종 편법적인 유사 할인도 묵인한다. 상당수 독자는 이것을 ‘부족한 할인’이라 생각하지만, 사실은 할인할 가격을 미리 감안한 정가로 할인 흉내를 내는 눈속임에 불과하다. 민간 자율협약에서는 제3자(카드사)가 제공하는 할인을 판매가의 15%까지 추가로 허용하는 등 정가제의 본질과 거리가 먼 임의규정까지 작동 중이다.

책에 관한 가격제도는 ‘다품종 소량 생산, 소비재가 아닌 공공재’라는 책의 특성을 반영해 책 생태계 발전에 도움이 되도록 정하는 것이 합리적이다. 하지만 현재의 이름뿐인 도서정가제는 소비자인 독자에게 실질적 이익을 주지 못하면서, 할인은 생각조차 못 하는 지역 중소서점만 퇴출시킨다. 지적 충동구매를 유도하는 시장의 좌판(서점)이 사라질수록 책의 수요와 미래는 함께 줄어든다. 1980년대처럼 전국적으로 서점이 많이 만들어지려면 할인 없는 도서정가제가 유일한 대안이다. 그것이 모두에게 이익이다. 비영어권 선진국들은 약속한 듯이 그렇게 하고 있다. 근래 정부와 지자체들이 다양한 지역서점 지원책들을 펼치고 있으나, 그건 인터넷서점의 가격 할인 앞에서 모두 무용지물이다. 이제라도 가짜 할인이 아닌 완전한 도서정가제로 나아가는 법 개정이 시급하다.

출판문화산업진흥법은 문체부 장관이 3년마다 도서정가제를 재검토하도록 규정한다. 2014년 11월부터 시행 중인 현행 도서정가제는 2017년에 개선 없이 지나갔지만 2020년에도 그럴 수는 없다. 핵심 쟁점인 할인율을 조정하려면 법 개정이 필요하다. 내년 4월 총선 일정까지 고려하면 지체할 시간이 없다. 출판·서점계는 이제라도 ‘독자를 위한 정가제’를 적극적으로 설득하면서 큰 걸음을 내디뎌야 한다.

책과사회연구소 대표

광고

기사공유하기