등록 : 2016.10.18 10:36

수정 : 2017.02.06 13:24

50년물 국채 1조1천억 발행의 이면…저금리로 국가 채무 부담 줄어

무디스, “한국 재정 여력 세계 최고 수준” 노르웨이 다음 세계 2위

싸게 빌린 정부는 정작 돈 안 풀고 가계더러 ‘빚 내라’

“부채의 양은 늘어났지만, 가계의 상환 능력은 개선됐다.”

최경환 전 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 2014년 8월 총부채상환비율(DTI) 등 가계 대출 규제를 푼 뒤 가계부채 규모가 급격히 늘어나자 이런 공개 발언을 자주 했다. 부채의 양은 늘고 있으나 낮아진 시장 금리 덕택에 가계의 상환 부담은 크지 않다는 뜻이다. 부채 급증 우려에 대한 방어적 발언이기는 하나, 이 말은 일정한 진실을 담고 있다. 금리가 내려가면 상환 이자 부담도 떨어진다.

■ 떨어진 금리, 낮아진 채무 부담 돈을 빌린 입장에서 금리와 이자 부담액이 서로 ‘비례 관계’라는 건 당연한 이야기다. 그러나 정부는 가계나 기업 등 민간 경제주체에는 이런 비례 관계를 강조하나 정작 자신들이 운용하는 재정에는 이를 활용하지 않는다. 매년 예산안이나 국가결산에는 양적 지표인 ‘국내총생산 대비 국가채무 비율’만 부각시키며 ‘재정 건전성 사수’만 외친다. 전형적인 이중잣대다.

이런 ‘비례 관계’를 국가채무에도 적용해보면 어떨까? 그간 국가채무에 대한 인식과는 전혀 다른 그림을 볼 수 있다. 기재부가 매년 발간하는

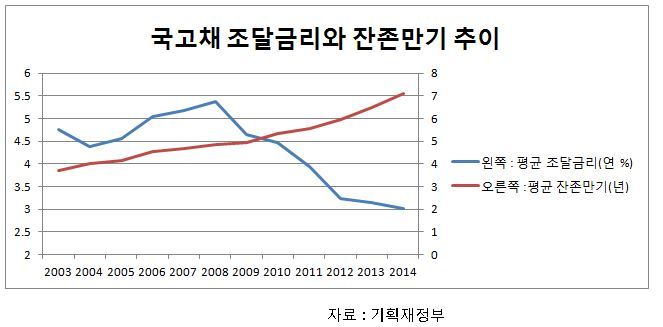

<국채백서> 등을 보면, 국고채 평균 조달금리는 2008년(연 5.37%) 금융위기 이후 추세적으로 떨어지고 있다. 2009년(연 4.64%)에 4%대에 진입한 이후 2년 만인 2011년(연 3.95%)에 3%대로 내려갔다. 2014년에는 3.02%로 연 2% 진입을 눈 앞에 두고 있다. 더구나 같은 기간 국고채의 평균 잔존만기는 4.85년(2008년)에서 7.11년(2014년)으로 3년 가까이 늘어났다. 만기가 긴 채권이 단기 채권보다 조달 금리가 더 높다는 것은 상식이다. 잔존만기가 길어 지면서 조달금리가 떨어진 것은 같은 금액을 빌리더라도 갚아야할 이자 부담은 크게 줄었다는 뜻이다. 저금리 환경 덕택에 재정 여력이 자동적으로 늘어난 것이다.

■ 국가신용등급, 왜 올랐나 금리 환경 변화에 따라 넓어진 재정 여력에 대한 관심은 한국 정부보다 국제 기관에서 더 높다. 크리스틴 라가르드 국제통화기금(IMF) 총재가 올해 들어 여러 차례 독일과 함께 한국에 재정 지출 확대를 요구하는 배경도 이와 무관하지 않다. 물론 한국은 기존 잣대만으로도 재정 여력이 큰 편에 속한다. 한국의 국가채무비율은 40% 안팎이나 경제협력개발기구(OECD) 평균은 110% 안팎이다.

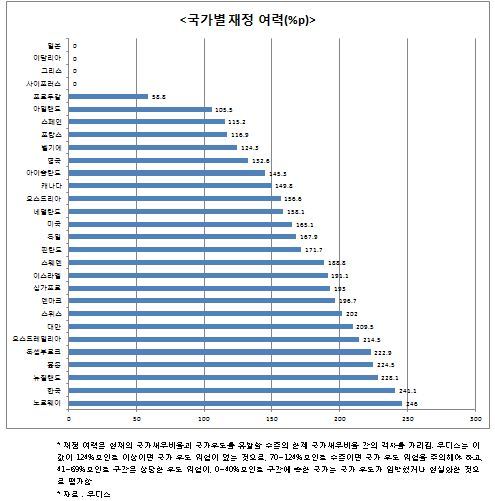

지난 2015년 말 세계 3대 신용평가기관 중 한 곳인 무디스가 한국 신용등급을 3년 남짓 만에 한 등급 상향 조정(Aa3→Aa2)한 것은 한층 커진 한국의 재정 여력에 주목해서다. 무디스는 지난 2014년에 재정 여력 평가 방식을 보완했다. 그 달라진 기준 아래서

한국은 비교 대상 30개국 중에 노르웨이 다음으로 두번째로 재정 여력이 컸다. 이 기준에 바로 금리 환경이 핵심 변수로 반영됐다. 기존 잣대만으로도 한국은 재정 여력이 큰 쪽에 속하는데 보완된 기준 아래선 그 여력이 더 크게 평가되고 있는 셈이다.

무디스의 새로운 평가 방식은

지난 2010년 국제통화기금(IMF)이 제안한 모델을 발전시킨 것이다. 국제통화기금은 새로운 국가채무 평가 모델을 제안한 5년 뒤인 지난해 6월 <국가채무는 언제 줄여야 하는가>란 보고서를 냈다. “낮은 국가채무 수준은 위기에 대비할 수 있는 여지를 만들지만, 채무 축소로 투자와 성장이 희생된다면 (채무 감소로 만든) 여력은 환상에 불과하다. 재정 여력이 풍부한 나라는 (국가채무를 늘리더라도) 재정 지출을 확대하는 것이 재정의 지속가능성을 높인다”란 내용이 담겼다. 경제가 성장하면 기업과 가계의 소득이 늘어 세수가 늘어난다는 취지다. 이 기관은 한국 등을 겨냥해 “채무 강박증에서 벗어냐야 한다”고 목소리를 한창 높이고 있다.

■ 자축포만 쏘는 정부 지난 11일 만기 50년짜리

국고채 발행이 확정됐다. 1조1천억원 규모, 발행금리는 연 1.574%이다. 만기가 40년이나 짧은 만기 10년 국채 금리와의 스프레드(금리차)는 고작 4bp(1bp=0.01%포인트)이다. 1억의 돈을 빌리면서 50년 뒤에야 원금을 갚고, 그 사이에는 매월 10만원 정도씩만 갚아도 된다는 것과 같다. 과거에는 상상도 할 수 없는 조건이다.

이 때문인지 지난 12일 유일호 부총리 겸 기획재정부 장관은 10개 증권사 대표들과 함께 자축 행사를 열었다. 12일에는 송언석 기재부 2차관이 기자간담회를 열어 “내년에 가능하다면 100년물 국채를 발행하는 것도 개인적 바람”이라고 말했다. 늦게 갚으면서도 싸게 빌리는 데 성공한 만족감으로 기재부는 충만하다.

그러나 늘어난 재정 여력을 어떻게 활용할지에 대해선 정부는 묵묵부답이다. 외려 나라 곳간 문을 더욱 단단하게 걸어잠그려 한다. 유 부총리는 “재정은 쓸 만큼 썼다. 이제는 재정적자를 걱정해야 한다”고 강조하며, 송언석 2차관은 “곳간을 헐어 쓸 때는 아니다”고 말한다. 금리가 내려갔다며 한계점에 이른 가계 빚은 방치하고, 세계 최고 수준에 이른 재정 여력은 썩히고 있다.

김경락 기자

sp96@hani.co.kr

광고

기사공유하기