|

|

고형렬 시인. 최재봉 선임기자

|

|

|

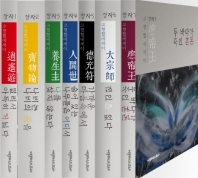

<고형렬 에세이 장자>

|

전업시인 선언 뒤 15년 걸려 작업

“노자가 뼈라면 장자는 이야기 세계

너무 재밌어 일부러 천천히 번역도

고향서 면서기하던 20살 때 빠져” 40년 전 시 등단작도 ‘장자’ “속초와 고성은 북에서 내려온 월남민들이 많이 살았고 충청도나 경상도, 제주도에서까지 오징어를 잡으러 온 사람들로 북적였어요. 이북이 코앞이어서 일선 지구와 비슷했고, 어떤 경계 의식 같은 게 만연했습니다. 나중에 생각하니 그게 분단 의식이었던 것 같아요. 그런 분위기 때문에, 무언가 초월하고 변이시켜야 한다는 생각이 강했어요. 그런 생각이 자연스럽게 저를 <장자>로 이끌었죠.” <…에세이 장자>를 내기 전인 2010년에 그는 역시 장자를 소재로 한, 단행본 800쪽에 육박하는 장시 <붕새>를 소량 제작해 가까운 이들에게 나누어 준 다음 스스로 책을 불태우는 의식을 통해 자기 갱신을 도모하기도 했다. 장자의 용어로 말하자면 자기를 죽이고 잊어버린다는 상아(喪我)의 의식이었다고나 할까. 그는 이번 책에서 ‘상아’를 비롯해 ‘비피무아’(非彼無我), ‘이예상존’(以隸相尊), ‘승물유심’(乘物遊心) 등 장자 고유의 한자 용어를 적극 살려 썼다. 그가 생각하는 장자는 철학자라기보다는 아름다운 언어를 쓰는 시인이고 에세이스트다. <장자>에는 노자 <도덕경>의 흔적이 많이 보이고 장자의 사상은 흔히 노자와 한데 묶여 노장 사상으로 일컬어지지만, “노자는 권력적이고 체계적이며 강고한 구조를 지니고 있는 반면, 장자는 아름다운 언어와 인간애를 보인다”고 그는 평가한다. 그는 “노자가 뼈다귀일 뿐이라면 장자에게서는 최초의 서사, 이야기가 나왔다”며 “공자를 비롯한 당시 지식인들이 모두 왕과 대화하려 했던 데 반해 오직 장자만이 절름발이, 꼽추, 혹부리 등과 어울리고 그들과 대화했다”고 강조했다. <장자> 텍스트의 문학성은 고형렬의 에세이로도 이어진다. 이 책은 장르로는 에세이지만 시적인 울림을 준다. “나의 고향은 파괴된 북명의 핏빛 물바다. 그 먼 미래에 다시 생령의 바람이 불기 시작하는 그 망중한의 해변의, 사구(砂丘) 위에 우리들의 쇄골과 복사뼈의 뼛조각만 반짝이고 있다” 같은 식이다. “저한테 ‘장자가 누구인지, 어떤 사상가인지 한마디로 말해 달라’고는 제발 주문하지 말아 주세요. 언제 읽어도 달라지는 게 장자입니다. 이번 장자 에세이를 15년 걸려서 썼는데, 지금 다시 읽는다면 다른 장자를 쓸 것 같아요. 장자를 바라보는 시선은 무궁합니다. 장자가 시대와 세대를 초월하는 명작인 건 그 때문일 거예요.” 짧게는 350쪽 가까이에서 길게는 650여쪽을 넘나드는 7권짜리 장자 에세이를 읽기란 웬만해서는 엄두가 나지 않을 법하다. 그렇게 지레 겁을 먹을 독자들에게 그는 “장자는 어느 페이지부터 읽어도 좋은 텍스트”라며 “내키는 대로 한 단락씩 읽는 방법”을 제안했다. 그러면서도 “꼭 1권부터 읽어야 한다는 생각보다는, 5권 덕충부부터 읽으면 좋겠다”고도 권했다. “7권 응제왕은 혼돈을 죽이는 이야기로 끝나는데, 사실은 그로부터 장자 1권의 붕새 이야기가 시작되는 게 아닌가, 그런 점에서 장자 전체는 순환 구조를 지녔다고 생각합니다.” 책이 안 팔리는 시대에 장자 에세이 7권을 한꺼번에 내기란 쉬운 일이 아니었다. 출판사는 책 출간 전에 문인 및 문화계 인사들을 대상으로 후원 성격의 사전 주문을 받았다. 윤범모 국립현대미술관장, 화가 홍성담, 시인 이도윤 등 모두 101명이 230여 세트를 주문했다. 책 뒤에 그들의 이름이 적혔다. 뿌듯하면서도 허전할 듯한 대 작업을 마무리한 시인은 인터뷰를 끝내며 말했다. “나는 장자의 심부름꾼일 뿐이다. 장자는 아직 발견되지 못했다.” 최재봉 선임기자 bong@hani.co.kr

기사공유하기