등록 : 2019.11.01 06:00

수정 : 2019.11.01 20:10

‘대변동’ 저자 재레드 다이아몬드 방한 기자간담회

“서방-소련 줄타기 벌인 핀란드, G2 틈바구니 한국외교에 본보기

북한과 떠들썩한 공식 만남보다는 꾸준한 물밑 대화가 더 중요”

|

|

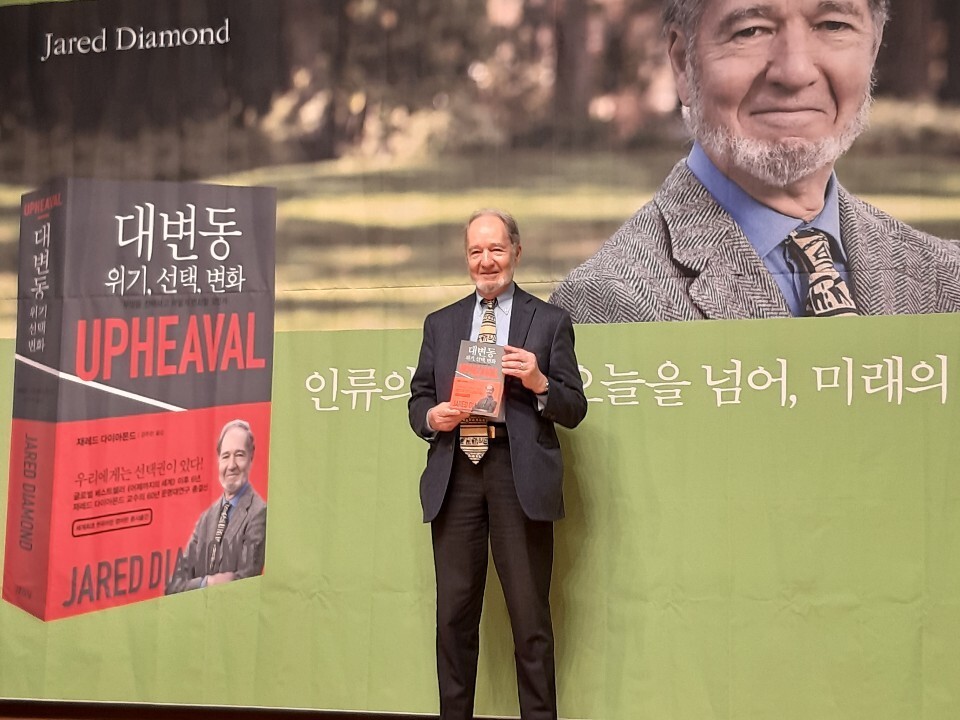

재레드 다이아몬드(가운데)가 31일 오전 서울 정동 이화여고 100주년기념관에서 신간 ‘대변동’을 주제로 기자간담회를 열고 있다. 김영사 제공

|

인류 문명의 역사를 거시적 관점에서 다루는 ‘빅 히스토리’ 연구의 대가 재레드 다이아몬드(82·미국 UCLA 교수)가 올해 나온 <대변동>(김영사)을 한국 독자들에게 알리기 위해 서울을 찾았다. 31일 오전 서울 정동 이화여고 100주년기념관에서 열린 기자간담회에서 마이크를 잡은 다이아몬드는 꼿꼿한 자세와 여유있는 미소로 기자들을 응대했다. 로스앤젤레스 협곡에서 새 관찰을 즐기고 피아노 연주와 근육운동을 한다는 그는 “은퇴를 전혀 고려하지 않고 있다”고 했다.

지난 6월 영어·한국어로 동시 출간된 <대변동>은 개인의 위기와 국가의 위기를 비교하면서 독일·미국·오스트레일리아·인도네시아·일본·칠레·핀란드 7개 국가가 역사적 변곡점을 맞아 어떻게 대처해왔는지를 분석한 책이다. 국가적 위기 해결에 도움이 되는 12가지 항목을 기준 삼아 각국의 응전 방식을 비교·고찰하면서 잠재된 위험 요인을 짚어나간다.

이날 간담회에선 대일관계 악화, 미중무역갈등의 여파 등 한반도 관련 위기에 초점을 맞춘 질문이 쏟아졌다. 다이아몬드는 한국이 참고할 만한 주요 본보기로 핀란드를 제시했다. 그는 한국의 첫번째 위기는 ‘위험한 이웃’ 북한이라고 짚으면서, 역시 위험한 이웃 러시아와 국경을 마주한 핀란드가 옛소련 정부의 신뢰를 얻기 위해 은밀하면서도 지속적으로 교류한 사실을 강조했다. “양국 정부는 최고위급부터 하급관리까지 대화를 이어나가며 서로의 계획과 속내를 잘 파악했지만 그런 점을 국민들에게 일체 홍보·선전하지 않았다. 한국도 이런 점을 배우면 좋겠다. 북한과 미국, 남한과 북한 한번 만날 때마다 떠들썩하게 홍보하는데, 이보다는 물밑에서 꾸준히 지속적인 대화를 하는 것이 중요하다.”

핀란드가 소련과 서방 틈바구니에서 줄타기 외교를 벌인 점도 미국과 중국 사이에 끼어 있는 한반도의 외교 전략에 도움이 될 수 있다고 짚었다. “중국이냐, 미국이냐 둘 중 하나를 선택할 필요가 없다. 어느 쪽과 어떤 이해관계가 걸려 있는지에 따라 균형을 잡아야 한다. 예민한 상황에서 균형잡기(Balancing Act in Delicate Situation)가 중요하다.”

|

|

31일 오전 서울 정동 이화여고 100주년기념관에서 기자간담회를 마친 재레드 다이아몬드가 책 <대변동>을 들고 포즈를 취하고 있다.

|

그는 일본이 과거 침략행위를 인정하지 않고 피해국가들을 향해 진정한 사과를 하지 않는 점도 비판했다. “아내가 폴란드계 미국인이라서 나는 폴란드인들의 마음을 잘 알고 있다. 전후 독일 지도자들은 나치의 만행을 인정할 때가 되면 그냥 준비된 연설 대본을 읽었지만 1970년 폴란드를 방문한 빌리 브란트 서독 총리는 바르샤바의 전쟁 희생자 위령비 앞에서 무릎을 꿇고 마음에서 우러나오는 즉흥연설을 했고, 폴란드인들도 이 사과를 받아들였다. 일본은 이를 본보기로 삼아야 한다.” 다이아몬드는 <대변동>에서도 지정학적인 제약으로부터의 자유로움과 국민적 결속감 등 일본이 갖고 있는 위기극복의 장점을 인정했지만, 한편으론 국제환경에 걸맞지 않은 가치를 고수하고 자기연민에 빠져 국가적 책임을 부인하는 태도 때문에 미래가 위협받는다고 보았다.

역작 <총, 균, 쇠>에서 문명의 전개 과정이 불평등하게 진행된 이유는 각 민족의 생물학적 차이 탓이 아니라 환경적 차이 때문이라고 설파했던 다이아몬드는 개인과 국가가 각각 겪는 위기의 차이점·유사점을 살핀 <대변동>을 거치며 ‘개인’의 문제로 무게중심을 옮긴 듯했다. 앞으로 어떤 책을 계획하고 있냐는 질문에 대해 그는 “리더십 연구가 재미있을 것 같다는 내면의 목소리가 들려온다”며 “아마 4~6년쯤 뒤, 즉 86~88살 정도에 책이 나오지 않을까 싶다”고 말했다.

이주현 기자

edigna@hani.co.kr광고

기사공유하기