등록 : 2019.11.08 06:01

수정 : 2019.11.08 20:30

[책&생각] 서영인의 책탐책틈

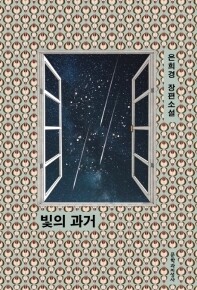

빛의 과거

은희경 지음 / 문학과지성사(2019)

“가장 친한 친구가 아닌 것과는 상관없이 그녀는 나의 가장 오래된 친구이다.”로 시작하는 소설은 좀처럼 편하게 읽히지가 않았다. 1977년과 2017년을 오가는 소설의 방식에서 알 수 있듯이, 1977년 대학 신입생 때 기숙사에서 만난 ‘그녀’와 ‘나’가 친한 친구가 아니어도 오래된 친구일 수 있다. 그 정도 시간이 흐르고 나면 친한 친구라고 부를 수 있는 사람을 곁에 두는 행운을 누리기 쉽지 않으며, 그럼에도 불구하고 누군가를 오래 만날 수 있다는 것도 알게 된다. 그러나 “끊임없이 자신을 중심으로 돌아가는 관계의 자장을 만들어내”는 그녀의 자기중심성이, 그리고 그에 대해 냉소적 적의로 일관하는 ‘나’의 시선이 계속 불편했다.

이 불편함의 정체는 2017년의 ‘그녀’에게서 1977년의 ‘나’의 이야기로 넘어오면서 차츰 분명해졌다. 자기중심적이기는 ‘나’ 역시 만만찮았다. 덕분에 1977년 여대 기숙사를 배경으로 한 ‘나’의 이야기는 그 시절의 풍속이나 타인의 삶을 건너다보는 소소한 재미마저 허용하지 않았다. 이야기는 철저히 ‘나’의 시선으로 편집되었으며, ‘나’와 함께 그 시절을 보냈던 ‘그녀들’은 나의 판단과 해석을 통해서만 형상을 얻었다. 연민과 공감과 이해라는 미덕을 소설은 쉽게 내주지 않았고, 타인이 사라진 곳에서 ‘나’마저 별 볼일이 없어지는 상실감 때문에 공허하기까지 했다. 풍속은 틈입할 수 없는 벽면처럼 딱딱했고, 추억은 공유되지 않았다. 내가 내내 불편했던 것도 아마 이 때문일 것이다.

자기중심적이기는 서로 만만치 않은 ‘나’와 ‘그녀’의 충돌이 그 자기중심성을 교정한다는 것을 확인하자 소설은 금세 흥미로워졌다. “어차피 우리는 같은 시간 안에서 서로 다른 방향을 바라보는 사람들”이라는 결론은 전혀 서운하지 않다. 자기중심적으로 편집된 기억과 이야기에서 ‘나’와 ‘그녀’는 서로의 이야기에서 다르게 편집된 자기 자신을 읽을 수 있다. 철저히 자기중심적이었기 때문에 과거의 나와는 다른 나를 뒤늦게라도 알게 된다. 이해와 오해의 아이러니라면 역시 은희경이다. 그 아이러니가 또 업그레이드되었다.

그리고 나는 소설에 등장한 다른 그녀들이 궁금해지기 시작했다. ‘나’와 ‘그녀’와 함께 그 시절을 보낸 또 다른 그녀들. 최성옥과 송선미와 오현수 같은. ‘나’와 ‘그녀’의 시선으로 편집된 이야기에서 박제되거나 조롱당했던 그녀들도 어디선가 자기가 주인공인 이야기를 써 나가고 있을 것이다. 얼른 이해하고 착하게 공감하지 않아도 괜찮다. 고집스럽게 주장하고 이기적으로 합리화해도 괜찮다. 다른 누구 역시 그렇게 고집스럽고 이기적이라는 것을 인정한다면 우리는 서로의 이야기에서 거울처럼 만날 것이다. 이런 신랄하고 짜릿한 위로!

문학평론가

광고

기사공유하기