등록 : 2019.11.22 05:59

수정 : 2019.11.22 15:25

여성의 신체를 공장, 혹은 식민지로 만드는 요구에 저항하는 최저선

과학기술 발전으로 더욱 첨예해질 재생산 노동의 외주화를 다루는 책

대리모 같은 소리

레나트 클라인 지음, 이민경 옮김/1만5000원

‘대리모’와 ‘스타’라는 두 키워드를 더해 검색해보면, 리키 마틴, 제시카 차스테인, 니콜 키드먼, 킴 카다시안, 크리스티앙 호날두 등 대리모를 통해 아이를 얻은 가수, 배우, 셀러브리티, 스포츠스타의 이름을 쉽게 찾아볼 수 있다. 대리모에게서 태어난 아이를 일컫는 <구글 베이비>라는 영화와 신조어도 생겼다. 선진국 사람의 수정란을 개발도상국 여성에게 ‘임신 하청’을 주는 대리모 산업을 인터넷 쇼핑에 비유하는 것이다. <여성동아>는 지난 8월, ‘해외 셀렙 출산 트렌드, 대리모’라는 기사를 싣기도 했다. 필요한 것은 돈뿐이다. ‘세계의 대리모 공장’이라고 불렸던 인도의 대리모 산업은 연간 4억 달러(약 4천7백억원) 규모였다. 인도 하원에서는 올해 초 상업적 대리모 금지 법안을 통과시켰다. 대리모가 이해하지 못하는 언어로 된 계약서가 사용되거나, 아이를 낳다 숨져도 의뢰 부부가 책임지지 않는 상황을 피하기 위해 규정을 강화하기로 한 것이다.

|

|

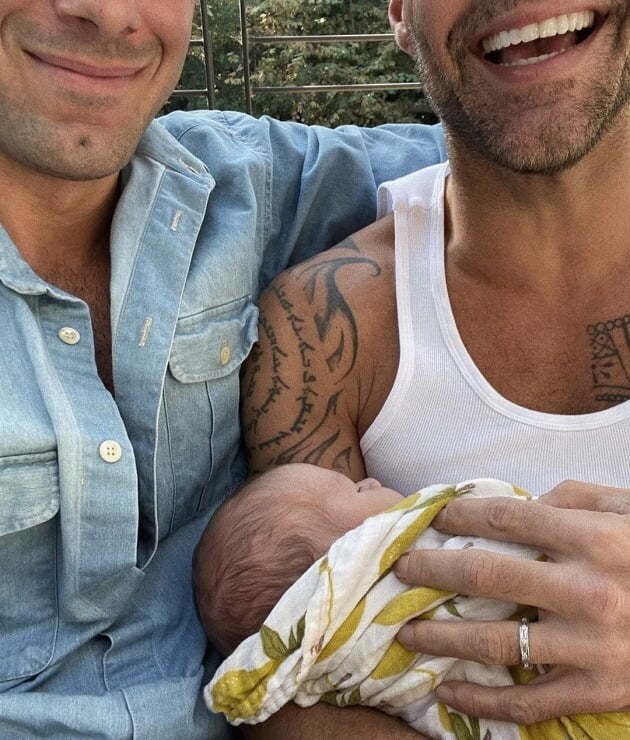

팝스타 리키 마틴은 최근 자신의 인스타그램을 통해 “우리 아들 렌 마틴-요세프가 태어났다”라는 글을 올렸다. 렌은 대리모가 낳은 아이로 알려졌다. 출처 리키 마틴 인스타그램

|

“지금 당장 대리모를 중단하라.” 생물학자이자 사회과학자인 레나트 클라인의 주장은 이 한 문장으로 요약된다. “지금 당장 대리모를 중단하라”는 클라인이 주축이 된 국제적 캠페인으로, <대리모 같은 소리>는 대리모 관련 쟁점들을 바탕으로 클라인의 주장을 정리한 책이다. 첫 질문은 ‘대리모란 무엇인가’이며, 대리모는 안전한지, 윤리적일 수 있는지, 왜 규제만으로는 부족한지, 그 결과 왜 지금 당장 대리모를 중단해야 하는지 논의를 이어간다. 참고로 클라인은 상업적 대리모와 소위 ‘이타적’ 대리모 모두에 반대하는 입장이다.

전통적으로 대리모란 여성의 포궁(자궁을 책에서는 여성주의적 관점에서 포궁이라 표현)을 계약·대여·매매하여 포궁에 배아를 집어넣고, 제3자가 그렇게 출생한 아이의 ‘양육자’가 되는 것을 말한다. 대리모 산업의 ‘전통적’인 형태는 의뢰한 이성애자 커플의 남편 혹은 남성 파트너의 정자를 대리모에게 주입하는 식이었다. 현재는 반드시 체외수정을 요하는 임신대리출산이 산업이 되었다. 이 편이 더 많은 수익을 올릴 수 있는데, 아이를 원하는 의뢰인부터 난자 공여자, 대리모라는 형태로 고객이 늘어날 뿐 아니라, “공여자의 난자와 구매자의 정자가 수정되어 만들어진 배아는 착상 전 유전자 진단을 거친 뒤 대여한 여성의 신체에 주입”되는데, 이 과정에서 “태아 기형과 성 감별(허용된 경우)을 위한 여러 번의 산전 검사는 다시 더 많은 수익을 낸다.” 체외수정을 통한 임신의 실패 확률이 매우 높다는 점도 이 산업의 수익률을 높이는 데 한몫하고 있다. 그리고 거의 항상 대리모와 난자 ‘공여’ 거래는 유복한 이들과 가난한 여성 간의 거래가 된다.

|

|

‘세계의 대리모 공장’이라고 불렸던 인도의 대리모 산업은 연간 4억 달러(약 4천7백억원) 규모였다. 인도 하원에서는 올해 초 상업적 대리모 금지 법안을 통과시켰다. 사진은 인도의 한 임신 클리닉에 앉아 있는 지역 여성들. AP 연합뉴스

|

대리모와 관련한 첫번째 문제는 ‘대리모는 안전한가?’라는 질문에 대한 유일한 답이 ‘모른다’라는 데 있다. ‘의뢰한 김에 많은 아이’를 원하기 때문에 쌍둥이를 선호하는 의뢰자들, 아이의 건강을 확신하기 위해 이루어지는 수많은 산전 검사와 임신중의 검사들. 산후 질병은 대리모가 혼자 모두 감당해야 한다는 사실은 어떤가? 그런데 여성의 자율성을 존중하는 페미니스트 중에서도 대리모를 찬성하는 입장이 존재한다. 여성이 이해득실을 판단하고 선택할 수 있다는 주장이다. 여기서 두 번째 문제가 나온다. 정말 대리모는 여성의 자율적 선택인가? 절대 다수의 대리모는 가난한 국가의 가난하고 낮은 계층 여성이며, 임신 기간 동안 갇혀 보내는데다, 남편의 경제적 요구에 따라 행하는 경우도 적지 않다.

태어난 아이에게 건강상의 문제가 발견되면 의뢰인들이 아이를 거절하는 일도 생긴다. 2014년 호주인 의뢰자들이 버려 태국에 남겨진 아이를 거둔 사람은 생모였다. 규제가 정답이 아니라는 입장은 그래서 나온다. ‘더 잘’ 대리모 산업을 유지하려는 노력은 어떻게 해도 여성 개인의 신체와 인내를 바닥 없이 쏟아 붓는 행위라고 보는 것이다. <대리모 같은 소리>의 표지 날개에는 이런 문장이 적혀 있다. “많은 이에게 자기 아이를 갖고자 하는 깊은 열망이 있음을 잘 알고 있다. 하지만 그 모든 열망에도 불구하고 어떤 한계선은 반드시 필요하다. 우리는 그 한계를 설정해야 한다.” 여성의 신체를 공장, 혹은 식민지로 만드는 요구에 저항하는 최저선. 과학기술이 발전하면서 더욱 첨예해질 재생산 노동의 외주화를 다루는 <대리모 같은 소리>는 현재진행형인 관련 논의를 촘촘하게 채운 2017년 책으로 <우리에겐 언어가 필요하다> <탈코르셋: 도래한 상상>의 이민경 작가가 번역했다.

이다혜 작가, <씨네21> 기자

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…  화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

댓글 많은 기사