[토요판] 김영민의 논어에세이 2

④ 중용의 의미

중용은 단순한 산술적 중간 아냐

과해 보여도 상황에 적절하면 중용

역동적 상황 속 적절성 찾아내려

기존 규범에서 이탈할 수 있어야

원칙과 임기응변 조화시키는 경지

오랜 숙련 거친 소수에게만 가능

공자, 혼란기 ‘예’ 변화 필요 인정

융통성 발휘하는 리더십 중시해

|

|

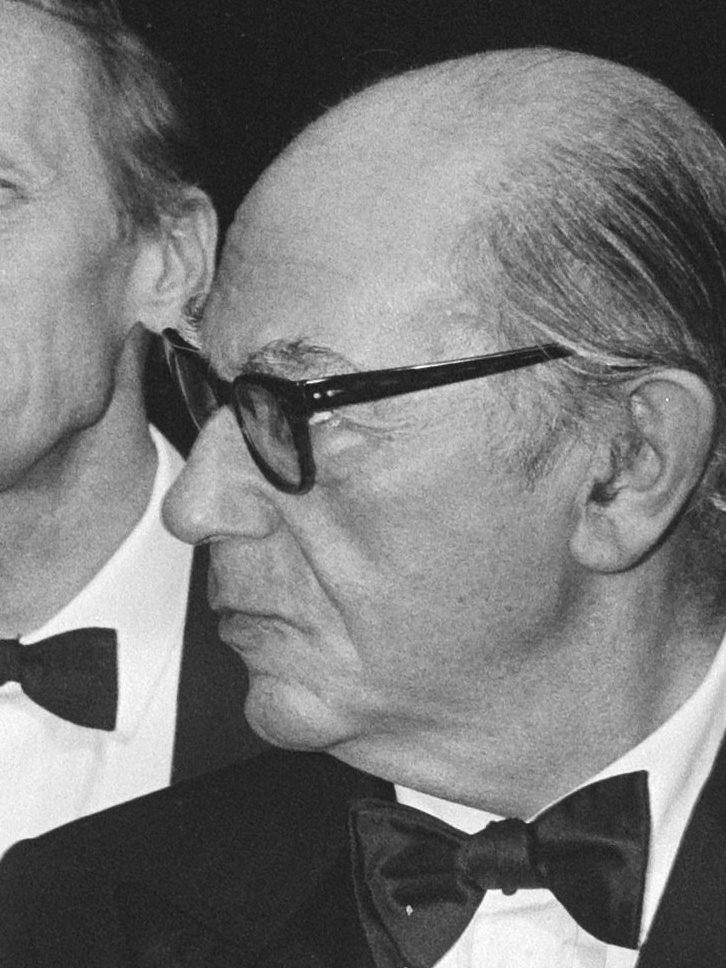

마키아벨리가 보기에 인간 대다수는 대단한 선행뿐 아니라 대단한 악행도 할 능력이 없다. 오직 뛰어난 소수만이 찬탄을 자아낼 만한 악행을 할 수 있다. 이탈리아 화가 산티 디 티토가 그린 마키아벨리 초상화. 위키피디아

|

세상에는 제대로 좋아해야 할 때 좋아하지 않고, 제대로 미워해야 할 때 미워하지 않고, 제대로 애정을 고백해야 할 때 고백하지 않고, 뜨거운 연애를 해야 할 때 오히려 ‘썸’을 타는 이들이 있다. 제대로 과감한 조처를 해야 할 때 주저하고서, 자신의 처신을 중용이라는 명분으로 합리화하는 이들이 있다. 그러나 우유부단함은 중용이 아니다.

르네상스 시기 페루자의 참주 잔 파올로 발리오니(1470~1520)는 무자비한 사람이었다. 실로 발리오니는 친누이를 범한 적이 있을 뿐 아니라, 권력을 위해서는 사촌과 조카들마저 살해하기를 마다하지 않은 냉혈한이었다. 그런데 정작 교황을 공격해서 자신의 명예를 제대로 떨칠 만한 순간이 왔는데도 그는 망설이고 만다. 교황과 대적해서 승리한다면 교황이 누렸던 영예를 자신이 누릴지도 모르는 일인데, 적어도 사치스러운 추기경들이 가지고 있던 금은보화라도 빼앗을 수 있을 텐데, 발리오니는 주저하고, 사람들은 의아해한다. 이것이 극단적인 행동을 삼가는 중용의 자세일까? 혹은 차마 심한 짓을 하지 못하는 양심의 발로일까?

뛰어난 소수만이 찬란한 악행을 할 수 있다

동시대를 살았던 정치사상가 마키아벨리는 말한다. 발리오니의 행태는 뛰어난 덕성과는 거리가 멀고, 그저 우유부단함의 결과에 불과하다고. 마키아벨리가 보기에 인간 대다수는 대단한 선행뿐 아니라 대단한 악행도 할 능력이 없다. 강해 보이는 사람 앞에서는 얌전하게 굴면서, 약해 보이는 상대가 나타나면 지분거리며 하루하루를 소일할 뿐이다. ‘찬란한’ 악행을 할 능력이 없다는 점에서, 발리오니 역시 보통 인간에 불과했던 것이다. 마키아벨리가 보기에 오직 뛰어난 소수만이 찬탄을 자아낼 만한 악행을 할 수 있다. 정치공동체를 창설하기 위해 폭력을 서슴지 않고, 공동체를 유지하기 위해 고귀한 거짓말(noble lie)을 서슴지 않았던 건국자들이 그 드문 소수들이다. 그들은 악행에도 불구하고 경배받는다.

나 역시 그처럼 찬란한 악당의 예를 알고 있다. 그곳은 하나의 신전과도 같은 식당이다. 뭔가 스스로를 용서할 수 없는 기분에 휩싸일 때면 나 자신을 단죄하기 위해서 그곳에 밥을 먹으러 간다. 그곳의 음식은 정말 맛이 없고 비싸다. 그곳의 음식을 먹고 나면 먹기 전에 비해 확연히 기분이 나빠진다. 이것은 주관적인 판단이 아니다. 그곳을 드나드는 손님들 모두가 그곳 음식이 맛이 없다고 생각한다. 그래도 그 식당은 망하지 않는다. 모기업으로부터 식자재를 싸게 공급받는데다가, 위치가 절묘하고 근처에 다른 식당이 없으며, 일부 맛없는 음식 추종자들 덕택에 맛없는 음식을 팔면서도 현상 유지에 성공한다. 고장 난 시계도 하루에 두 번은 맞는다던가. 실수로라도 일 년에 한두번쯤은 음식을 맛있게 만들 수도 있을 것 같은데, 언제나 한결같이 맛이 없다. 총장이 오든 학생이 오든 예외 없이 정교하게 맛없는 음식을 제공한다. 이러한 일관성에는 어떤 의도, 어떤 집요한 노력, 혹은 어떤 신학이 있다고 믿는다. 그렇지 않고서야 이토록 엄격하게 맛이 없을 수가 없다. 여기에는 고통의 체험을 통해 죄 많은 손님들을 정화하려는 신학적인 의도가 있는 게 아닐까. 그리하여 나는 속죄할 일이라도 생기면 이 식당으로 일부러 찾아와서 가장 맛이 없는 밥을 먹고 스스로를 정화하곤 한다. 이곳은 “성소”(聖所)이다.

발리오니의 우유부단함보다는 이 성스러운 식당의 행태가 훨씬 더 중용에 가깝다. 1년 365일 한결같이 비싸고 맛없는 음식을 제공해서 손님들의 기분을 변함없이 망쳐놓는 행위는 범용한 사람이 할 수 있는 게 아니다. 이 식당은 어떤 비결이 있길래 일개 식당을 성소로 만들 수 있는 것일까? ‘맛없는 음식을 만들고야 말겠어!’라는 의도만 가지고는 부족하다. 의도가 원하는 결과를 맺는 경우는 생각보다 많지 않다. 그렇다면 비결은 습관일까? 음식을 함부로 만드는 습관만 가지고는 그 정도로 완벽에 가까운, 순결한 느낌마저 드는, 맛없음을 구현할 수 없다. 자칫 그날의 식재료 상태가 평소보다 괜찮아서, 음식이 평소보다 조금 더 맛있어질 수도 있기 때문이다. 그렇다면 역시 매뉴얼이 관건일까? 공들여 ‘음식 맛없게 만들기’ 매뉴얼을 만들고 충실히 따른다고 해서 늘 정교한 맛없음을 유지할 수 있는 것은 아니다. 새로 온 주방장이 그저 매뉴얼대로만 따라 하다가, 자칫 ‘손맛’이 배어 맛있어져 버릴 수도 있기 때문이다. 게다가 맛이 있고 없고는 손님들의 체험에 좌우되는 법. 한결같이 엄정한 맛없음을 구현하려면 늘 변화하는 손님들의 공복 상태를 신축적으로 고려해야만 한다. 하필 그날따라 손님들이 유난히 배가 고픈 나머지 음식이 맛있다고 느껴 버리면 어떡하란 말인가. 역동적인 공복감에 신축적으로 대처하기 위해서는 오랜 수양으로 갈고닦은 각별한 덕성이 필요하다.

중용의 역동성, ‘권’과 ‘시중’

논어에서는 바로 그러한 덕성을 중용(中庸)이라고 불렀다. 중용은 종종 오해를 부르는 상당히 어려운 개념이기에 번역조차 다양하다. ‘The mean’(평균성)이라는 영어 번역은 ‘중용’을 이음절어로 본 결과이다. ‘Centrality and commonality’(중심성과 평범성)라는 영어 번역은 중용을 ‘중’(中)과 ‘용’(庸)이라는 개별 단어가 병렬해(and) 있다고 본 결과이다. ‘Focusing on the familiar’(일상적인 것에 집중하기)라는 영어 번역은 중용을 ‘중’이라는 동사와 ‘용’이라는 목적어가 결합했다고 본 결과이다.

중용의 정확한 번역이 무엇이든, 그것은 단순히 산술적 중간을 의미하거나, 극단적 행동을 회피하는 태도를 말하는 것은 아니다. 일견 과한 행동처럼 보여도, 그것이 상황에 적절하기만 하다면 그것이야말로 중용일 수 있다. 중용이란 예상하기 어려운 역동적인 상황 속에서도 적절성을 찾아내는, 그러기 위해서 기존 규범이나 예상으로부터 적절히 이탈할 수 있는 차원을 포함한다. 중용의 역동성을 강조할 때는, 임기응변의 능력을 지칭하는 권(權)이나 때에 따른 융통성을 강조한 시중(時中)이라는 용어를 사용하기도 한다. ‘음식 맛없게 만들기’ 매뉴얼을 따라 한다고 해서 자동적으로 높은 수준의 맛없음을 구현하기 어렵듯이, 예(禮)의 매뉴얼을 따라 기계적으로 행동한다고 해서 이상 사회가 자동으로 구현되는 것은 아니다. 변화하는 세상 속에서는 변치 않는 규범에 대한 고집보다는 임기응변이나 융통성이 필요할 때가 있다.

그렇다고 해서 예를 무시하는 게 능사라는 말은 아니다. “더불어 배울 수 있다고 해서, 더불어 길을 갈 수는 없고, 더불어 길을 갈 수 있다고 해서, 더불어 확고히 예에 맞게 살 수 없고, 더불어 확고히 예에 맞게 살 수 있다고 해서, 더불어 상황에 융통성 있게 대응할 수는 없다.”(可與共學, 未可與適道, 可與適道, 未可與立, 可與立, 未可與權) 공자의 이 언명에서 분명히 알 수 있는 것은, 임기응변(權)이란, 규범에 맞추어 자신을 제대로 세울 수 있는(立) 경지를 완수한 사람에게나 가능한, 최후의 경지라는 사실이다. 원칙을 무시하는 이들이 중용이나 ‘권’을 핑계 삼아서 제멋대로 굴까 우려해서였을까, 공자는 중용을 구현할 수 있는 사람은 드물다고 못박는다.(其至矣乎. 民鮮久矣.) 규범을 뛰어넘으려면 규범을 일단 숙지해야 하고, 장르를 비틀려면 일단 장르의 규칙을 알아야 하고, 장애물 경주에서 우승하려면 장애물을 우회하지 말고 뛰어넘어야 한다. 그것은 오랜 숙련을 거친 소수의 사람에게나 가능하다.

규범의 기계적 이행이 아니라, 변화하는 현실 속에서 규범을 적절히 적용하고, 때로 이탈하기도 하는 행위는, 마치 다양한 변주를 가능케 하는 음악과도 닮았다. 주례(周禮)는 중용이 음악의 덕임을 암시한 바 있고(以樂德?國子, 中和祗庸孝友), 논어는 음악이야말로 예에 맞추어 행동할 수 있는 경지 이후에 오는 최고의 경지라고 천명한 바 있다.(興於詩, 立於禮, 成於樂) 공자에게 음악은 그저 소리와 악기 이상의 것. 최고의 사람이 구현해낼 수 있는 경지의 대명사이다. “음악이라고 일컫고 음악이라고 일컫곤 하는데, 종과 북을 말하는 것이겠는가!”(樂云樂云, 鍾鼓云乎哉) 급진적이었음에도 불구하고 결국에 가서는 음악처럼 조화를 이루는 각종 조처를 통해, 공동체는 위기로부터 구원되고 리더는 위대해질 기회를 얻는다.

|

|

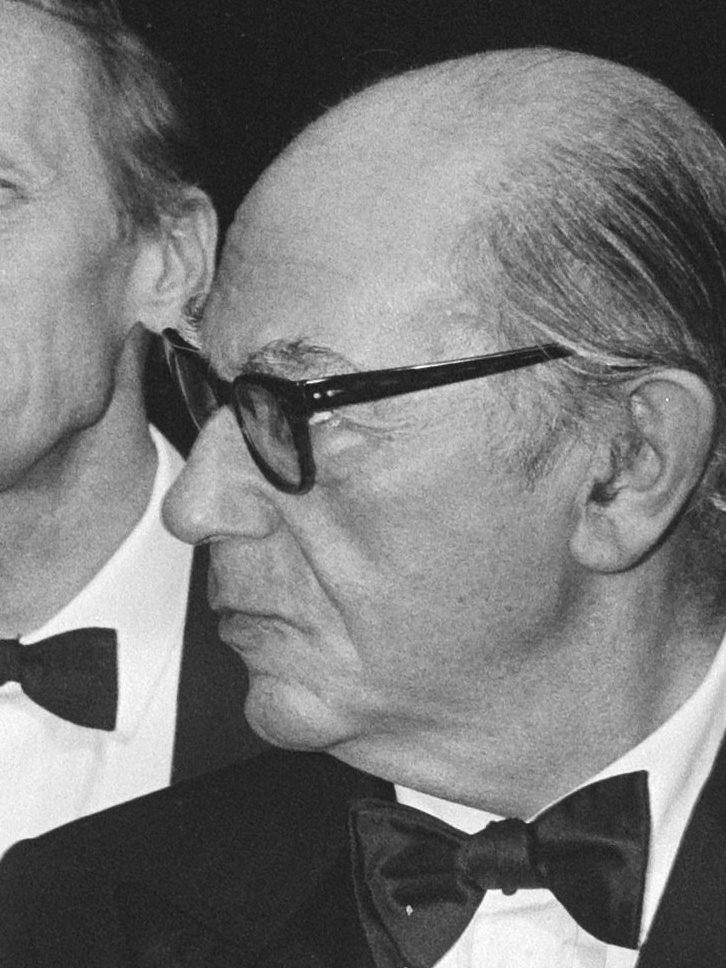

사상사가인 이사야 벌린은 철학적 일원론이 초래할 정치적 파국을 경계하기 위해서 융통성 있는 정치적 판단을 강조했다. 1983년 에라스뮈스상 수상 당시의 이사야 벌린. 위키피디아

|

유럽 사상사 속에서도 발견

공자만 역동적인 현실 속에서 융통성을 발휘하는 리더십을 강조한 것은 아니다. 사상사가 이사야 벌린이 지적하듯이, 그러한 생각은 유럽의 사상사에서도 드물지 않게 발견된다. 아리스토텔레스, 키케로, 피에르 도베르뉴, 제임스 해링턴, 데이비드 흄 등 적지 않은 사상가들이 엄중한 상황은 예외적인 조처를 요구한다는 것을 의식하고 있었고, 예외적인 조치를 성공적으로 해낼 수 있는 덕성에 대해 논한 바 있다.

그렇다고 해서 일견 유사한 이 생각들이 모두 같은 역사적 함의를 갖는 것은 아니다. 이사야 벌린은 철학적 일원론이 초래할 정치적 파국을 경계하기 위해서 융통성 있는 정치적 판단(political judgment)을 강조했다. 마키아벨리는 복잡하고 역동적인 세계 속에서 이상적인 공화국을 재건하기 위해서 역동적인 현실감각을 강조했다. 반면 공자는, 예가 급격히 변화하고 있음에도 불구하고, 예에 기반한 이상적 사회를 구상하다 보니, 예의 융통성을 강조하게 된 경우이다. 예가 빠르게 변화하는 와중에서도 예의 준수를 강조하려면 융통성이나 임기응변의 능력을 동시에 요청할 수밖에 없다.

근년의 고고학적 성과에 따르면, 주(周)나라는 기원전 11세기에 새로운 나라로 성립했으나 사회적 관습, 규범, 예라는 점에서는 그 전 시대와 큰 차이가 없었다. 기원전 850년경에 이르러서야 종족 조직 내의 변화와 인구 변동으로 인해 기존의 관습, 규범, 예가 비로소 변화하기 시작하였다. 공자는 그때 시작된 예의 변화가 아직 끝나지 않은 혼란기에 살았던 인물이다. 공자의 중용, 시중, 혹은 권의 사상은 그러한 시대적 변화 속에서 종래의 예를 그대로 묵수하기보다는 변화에 나름대로 적응할 필요를 인정한 전향적 태도의 일부였다.

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기