등록 : 2019.05.20 16:52

수정 : 2019.05.20 20:33

|

|

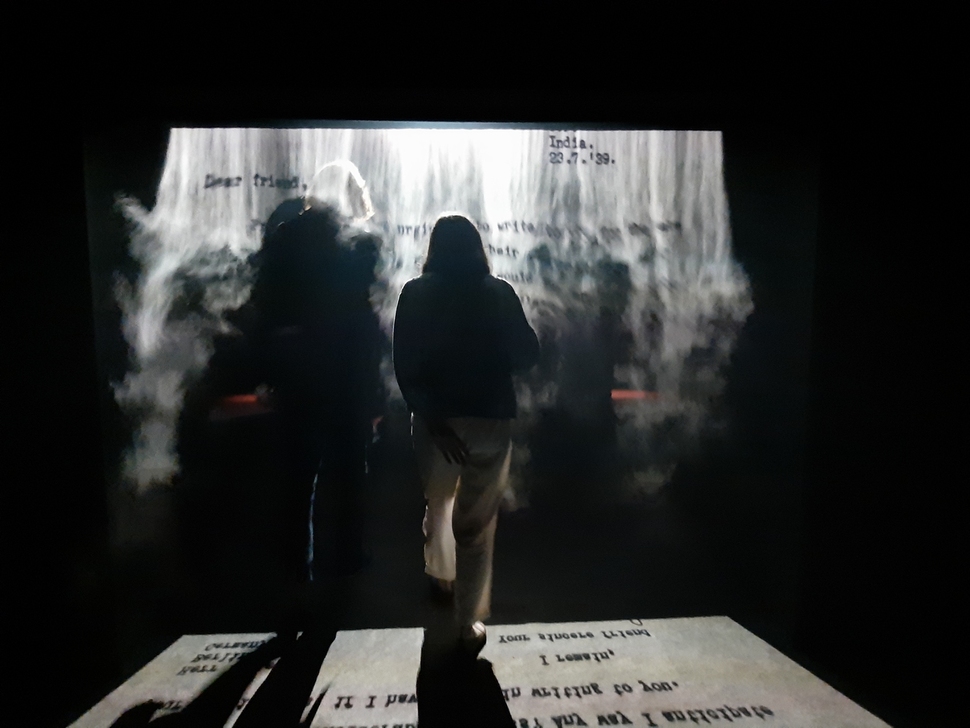

베네치아 비엔날레 최고상인 황금사자상을 받은 리투아니아관.

|

카스텔로 자르디니의 29개 주류 국가들

수준 미달과 매너리즘으로 실망 안겨

비상설 리투아니아 ‘황금사자상’

가나·칠레 등 높은 완성도로 주목

|

|

베네치아 비엔날레 최고상인 황금사자상을 받은 리투아니아관.

|

이탈리아 베네치아 비엔날레는 세계 모든 비엔날레의 어머니로 불린다. 현재 전세계 수백곳 도시에서 2년마다 차리는 국제미술제 ‘비엔날레’를 처음 명명한 곳이기 때문이다.

1895년 창설 이래 100여년이 흘렀는데도 이 비엔날레가 세계 최고의 권위와 영향력을 누려온 데는, 참가한 나라들이 국가관을 세워 작품 경쟁을 하는 관행에 기인한 바 크다. 20세기 초 제국주의 국가들의 문화패권 각축장으로, 히틀러와 무솔리니 시대엔 파시즘 선전장으로, 68학생혁명 당시에는 타파해야 할 구시대의 적폐로 지목됐던 이 국가관 시스템은 시대착오적이란 비판과 동시에 각 나라의 문화력 경쟁의 장으로 활용되고 있다. 시내 카스텔로 자르디니(공원) 안에 있는 29개의 공식 국가관은 베네치아 비엔날레를 대표하는 상징으로 꼽혀왔다.

|

|

아르세날레 옛 공장에 자리잡은 칠레관의 서벌턴 초상화 전시장. 칠레관은 ‘뒤바뀐 시각’이란 주제로 식민국가들이 과거부터 현재까지 인종과 권력 등에 대한 관점이 어떻게 변화해왔는지를 역사적 자료와 이미지 등을 통해 치밀하게 분석해 호평을 받았다.

|

올해 행사에서는 이런 국가관 중심의 운영에 균열이 생겨났다. 자르디니에 군림하던 국가관들은 매너리즘적인 운영과 출품작 수준의 심각한 편차로 비판에 직면했다. 반면, 옛 조선소 터인 아르세날레와 시내 곳곳에 건물을 빌려 자리한 후발 국가들의 국가관이 약진했다. 특히 발트해 소국 리투아니아 국가관이 돋보였다. 아르세날레 뒤쪽 후미진 군사구역 건물 안에 인공해변을 벌여놓고 휴양객들로 분한 배우들이 자연스럽게 쉬고 노는 모습을 관객들이 위에서 지켜보게 하는 현장중계식 연출로 대상인 황금사자상을 거머쥐었다. 런던 서펀타인 갤러리 기획자인 루치아 피에트로이우스티가 리투아니아 작가와 협업해 만든 이 흥미로운 상황연출극은 오페라의 얼개와 결합된 것으로 배우들이 간간이 부르는 합창 속에서 기후변화에 따른 지구생태의 재앙을 경고하는 내용이 등장한다. 수상 발표 뒤 연일 관객들 행렬이 이어지면서 지난 12일엔 일부 줄을 서 있던 관객이 폭발물 장치가 있다며 다른 관객을 위협하는 일이 벌어져 경찰이 출동하고 전시장을 폐쇄하는 돌발상황이 벌어지기도 했다. 이래저래 리투아니아관은 이번 비엔날레의 최고 화제 무대가 되었다.

|

|

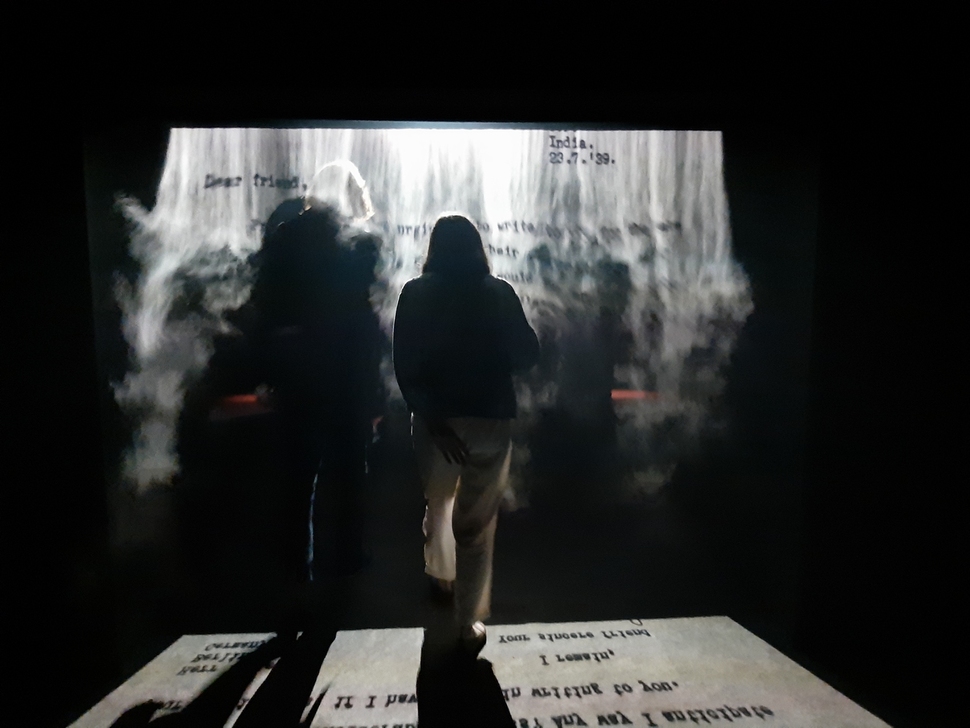

아르세날레의 인도관에 출품된 작가 지티시 칼라트의 수증기 설치작품. 수증기를 내뿜어 형성된 막에 시 구절을 투사하는 가운데 관객이 그 사이를 명상하며 지나다닐 수 있게 했다.

|

아르세날레 공장지구에 옹기종기 모여 있는 가나, 칠레, 인도, 몰타 등의 국가관들도 높은 완성도와 주제의식으로 강렬한 인상을 남겼다. 제3세계의 대표적 기획자였던 오쿠이 엔위저의 유작 전시로, 서구의 식민수탈에서 비롯된 가나의 험궂은 역사를 엘 아나추이를 비롯한 현지 작가 6명의 초상과 독특한 설치작업으로 담아낸 가나관, 서벌턴으로 불리는 식민지배 하위계급의 시각으로 서구 식민국가들의 권력·인종에 대한 인식 변화를 추적한 칠레관 등은 단연 주목받았다.

반면, 공원 안에 상설관을 둔 29개국의 경우 일부 국가는 전시 출품작 자체가 수준 미달에다 매너리즘에 빠진 인상을 준 태작들이 적지 않아 실망감을 안겼다. 독특한 암굴식 설치영상으로 지구 생태 위기 문제를 제기해 호평받은 프랑스관도 있었지만, 이집트관은 스핑크스상의 머리 부분에 움직이는 모니터를 달아놓은 설정으로 관객들의 고개를 갸웃거리게 하기도 했다. 베네수엘라관은 정정 불안으로 전시를 아예 포기했다. 주류-비주류 국가관에 대한 엇갈리는 평가 속에 패기 넘치는 작업을 펼친 자르디니 밖 국가관들의 전시 공간을 좀 더 배려하고 활성화해야 한다는 목소리도 높아지고 있다.

베네치아/글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기