등록 : 2019.05.30 05:00

수정 : 2019.05.30 13:55

|

|

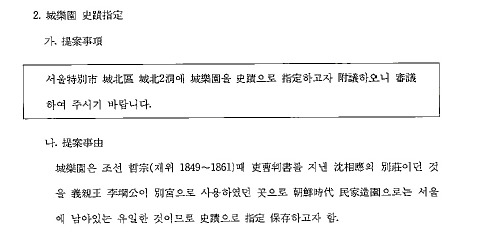

성락원의 모습. 박종식 기자

|

조선 때 소유자·별장 관련 기록 전혀 없어

황평우 소장 “당장 문화재 지정 취소해야”

문화재청 “역사 검증 없이 사적 지정” 인정

|

|

성락원의 모습. 박종식 기자

|

문화재청과 서울시가 “조선 시대의 대표적 민가 별장이자 정원”이라며 대대적으로 홍보하고 공개한 서울 성북구 ‘성락원’이 조선 시대 별장이라는 근거가 없는 것으로 밝혀졌다. 문화재로서의 가치가 부족한 성락원을 정부가 27억원의 예산을 들여 복원하는 일은 부적절하다는 비판이 나오고 있다. 최근 일부 소유자들은 성락원을 경매에 내놓아 논란을 증폭시키고 있다.

29일 <한겨레>가 확인해보니, 성락원이 조선 철종 때 이조판서 심상응의 별장이었다는 문화재청과 서울시의 설명은 역사적 근거가 없는 것으로 나타났다. <한겨레>가 <승정원일기>를 검색해보니 조선 철종 때 `이조판서 심상응’은 존재하지 않았고, 다만 고종 때 `주사’를 지낸 ‘심상응’만 한번 나온다. 또 심상응이 성락원 일대에 별장을 소유했다는 기록도 전혀 없는 것으로 드러났다. 문화재청 관계자도 “‘이조판서 심상응’이 성락원을 소유했다는 역사 기록은 확인되지 않는다”고 밝혔다.

따라서 성락원을 전남 담양 소쇄원, 전남 보길도 부용동과 함께 조선 3대 정원이라고 소개한 유홍준 전 문화재청장의 주장 역시 근거가 없는 것으로 보인다. 유 전 청장은 <한겨레>와의 통화에서 “성락원의 역사적 내력은 잘 모른다”고 밝혔다.

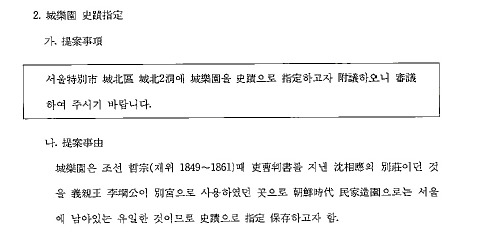

앞서 문화재청은 1992년 ‘성락원은 조선 철종 때 이조판서를 지낸 심상응의 별서로 조선시대 민가 정원으로는 서울에 남은 유일한 것”이라며 ‘사적’으로 지정했다. 그러나 2008년 사적 지정을 취소하고 ‘명승’으로 재지정했다. 명승은 `자연경관이 뛰어난 곳’을 말한다.

|

|

1992년 문화체육부 문화재관리국에서 낸 문화재위원회 회의록에서 성락원을 사적으로 지정하며 언급한 내용이다. 문화재위원회 회의록 갈무리

|

별장으로서 성락원의 역사는 100년 정도에 불과하다. 첫 기록은 1917년 일제가 작성한 토지소유대장에 고종의 아들 의친왕 이강이 성락원 일대의 땅을 소유했다는 것이다. 또 1921년 조선총독부의 `조선지형도’엔 성락원 일대가 `이강 공 별저’로 표시돼 있다. 그러나 이 토지소유대장이나 지형도에서는 ‘성락원’이라는 이름은 나오지 않는다. ‘성락원’이라는 이름도 해방 뒤에 붙여진 것이다. `성락원’(城樂園)이라는 이름은 `성이 즐거운 정원’이라는 뜻으로 한문으로도 어색하다. 일반적으로는 `낙성원’(성을 즐기는 정원)이라고 해야 자연스럽다.

이에 따라 문화재청과 서울시가 성락원에 27억원의 예산을 들여 복원 사업을 벌이는 일은 부적절하다는 지적이 나온다. 문화재 가치가 불확실한 성락원에 정부 예산을 투입해 개인 소유물의 가치만 올려준 꼴이기 때문이다. 황평우 한국문화유산정책연구소 소장은 “문화재 근거가 희박한 시설을 국가가 문화재로 지정하고 거액의 예산을 들여 복원해선 안 된다. 당장 문화재 지정을 취소해야 한다”고 말했다.

심지어 현재 성락원 소유자는 모두 39명인데, 일부 건물과 토지는 경매로 나와 있는 상태다. 황평우 소장은 “문화재 지정과 복원 사업을 통해 성락원의 가치가 올라갔다. 경매에서 더 높은 가격에 팔릴 수도 있다”고 지적했다. 성락원은 고 심상준 제남기업 회장이 1950년 사들였고, 심 회장의 며느리가 관장인 한국가구박물관이 관리해왔다.

이에 대해 문화재청 관계자는 “당시 역사적 검증 없이 성락원을 사적으로 지정했다”며 “2008년 이후 역사 검증을 다시 시작했으며 과거의 잘못을 개선하고 있다”고 말했다. 다른 문화재청 관계자는 “성락원의 자연경관적 가치가 있어 ‘명승’으로 재지정했다”며 “문화재는 소유자가 관리하는 것이 원칙이나, 공익을 위해 복원 예산을 지원했다”고 말했다.

이정규 기자

jk@hani.co.kr

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기