등록 : 2019.06.25 11:09

수정 : 2019.06.25 11:14

|

|

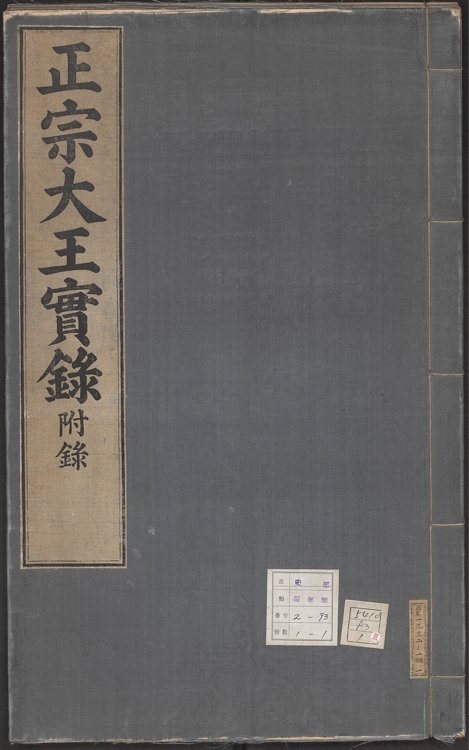

정조 임금이 규장각 봉모당에서 직접 살펴봤을 것으로 추정되는 <조선왕조실록> ‘봉모당본’.

|

학계 몰랐던 누락본 등 96책 확인

<조선왕조실록> 국보목록에 추가

|

|

정조 임금이 규장각 봉모당에서 직접 살펴봤을 것으로 추정되는 <조선왕조실록> ‘봉모당본’.

|

조선왕조의 초대 임금 태조부터 25대 철종까지 472년 역사를 연월일 순으로 세세히 기록한 <조선왕조실록>(국보)에서 그동안 빠졌던 일부 기록본들이 새로 확인돼 국보목록에 추가됐다.

문화재청은 <조선왕조실록>을 보관했던 정족산·적상산·오대산의 사고본에서 누락된 12책과 창덕궁 규장각 봉모당에 보관하다 누락된 본 6책, 망실되어 내용을 알아보기 어려울 정도로 온전한 모양을 갖추지 못한 산엽본과 낙질본을 합한 78책을 최근 확인해 국보로 추가 지정했다고 25일 발표했다.

국보 추가지정은 국보 151-1호로 지정된 <조선왕조실록> 정족산사고본 일부가 1973년 국보 지정 당시부터 누락되었다는 사실이 2016년 파악된 게 계기가 됐다. 그 뒤 문화재청은 2017~18년 서울대 규장각한국학연구원과 한국학중앙연구원 장서각, 국립중앙박물관, 국립고궁박물관 등 누락된 실록 잔편이 흩어진 여러 소장처를 파악해 일괄 조사한 결과 빠진 96책을 찾아냈다.

|

|

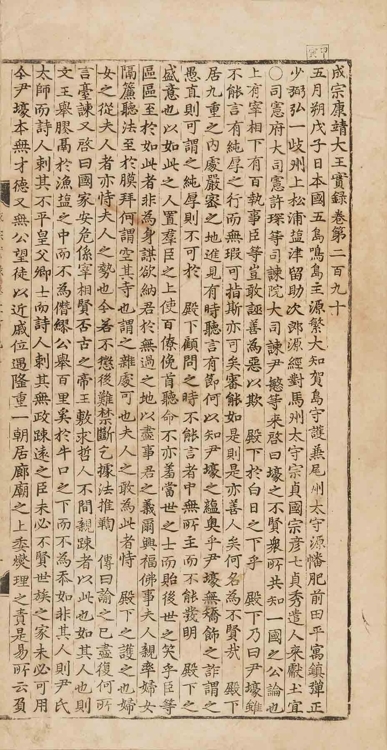

한국전쟁 때 모두 북한에 넘어간 것으로 알려졌다가 이번에 조사로 새롭게 확인된 <조선왕조실록>적상산 사고본의 일부.

|

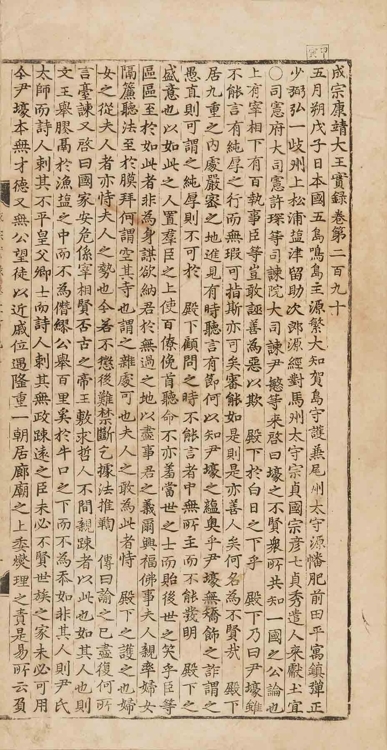

국보에 추가된 실록 책들 가운데 가장 눈길을 끄는 것은 적상산 사고본. 한국전쟁 때 전질이 북한에 넘어갔다고 알려진 바 있으나, 청이 조사를 벌이면서 국립중앙박물관과 한국학중앙연구원 장서각에 각각 1책과 3책이 있다는 사실을 알게됐다. 국립중앙박물관이 소장한 1책은 원래 전북 무주 적상산 사고에 보관했던 <광해군일기>로 확인됐다. 첫 면에 ‘이왕가도서지장’ ‘무주적산상사고소장 조선총독부기증본’ 등의 인장이 찍혀 적상산사고에 보관됐다가 일제감정기 이왕가 도서로 편입된 실록임을 알 수 있다. 완질 또는 일부 형태로라도 국내에 전해진 조선 4대 사고인 정족산·오대산·적상산·태백산사고 실록의 현황을 모두 파악하게 된 셈이다. 정조가 1776년 창덕궁 규장각 안에 역대 국왕의 글씨, 왕실족보 등을 관리하는 시설인 봉모당을 세우고 그 안에 보관하면서 친히 살폈던 어람용 실록 ‘봉모당본’도 이번 조사를 통해 처음 실물이 발견됐다. 봉모당본은 주로 역대 국왕과 왕비들의 생애와 행적을 기록한 일대기다. 문화재청 쪽은 “빠진 기록들을 국보에 추가하면서 현존하는 조선시대 4대 사고실록이 모두 국가지정문화재 목록에 올랐다고 볼 수 있다. 국보목록에 오른 조선왕조실록은 모두 2천219책이 됐고, 지정 번호도 일부 바뀌게 됐다”고 밝혔다. 노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 사진 문화재청 제공

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기