|

|

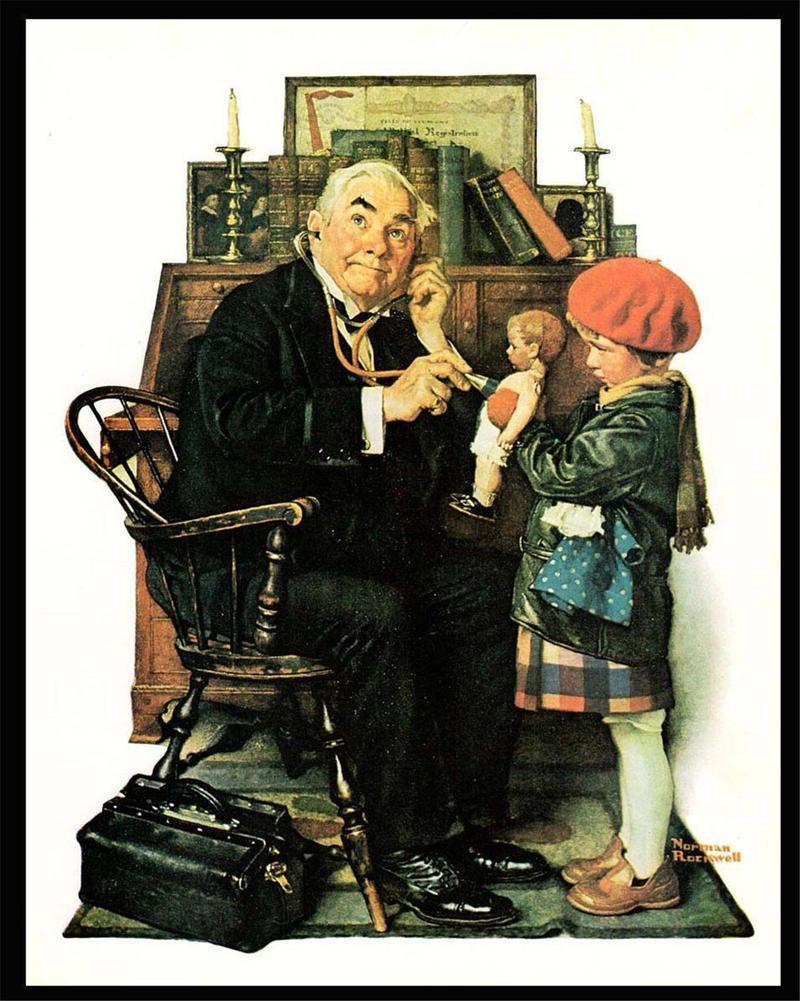

노먼 록웰, <의사와 인형>, 1929년, 캔버스에 유채, 노먼 록웰 박물관.

|

16. 노먼 록웰, ‘의사와 인형’ 아이가 장난감에게 말을 건네는 걸 처음 봤을 땐, 그 모습이 마냥 귀엽고 신기해 이불 속에 얼굴을 파묻은 채 소리 죽여 웃곤 했다. 그랬던 내가 요즘은 어떻게 장난감을 처분할까 고민이다. 일단 인형도 너무 많고 필통과 베개까지 말을 하니(물론 우리 아이 목소리지만) 정신이 없다. 게다가 아이는 찰스 슐츠의 만화 <피너츠> 속 등장인물 라이너스처럼, 아기 때 쓰던 속싸개를 떼놓지 않고 다닌다. 급기야 속싸개까지 말을 하기 시작하니 주변에서 걱정하는 소리가 커졌다. “7살인데 아직도 저래? 강제로 버리든가 해야지.” 그러던 중, 결혼 10주년 기념으로 독일에 가족여행을 다녀왔다. 낡은 속싸개를 들고 독일을 활보하는 아이 모습은 상상조차 하기 싫어서, 출국 직전 속싸개를 뺏은 뒤 ‘반려 인형’ 냥냥이를 대신 쥐여 주었다. 그런데 사달이 벌어졌다. 뮌헨을 떠나는 날 아침에 냥냥이가 실종된 것이다. 아이는 세상 무너진 듯 서럽게 울었다. 호텔 직원들도 자기 일처럼 가슴 아파하며 호텔 구석구석 봐주었지만, 냥냥이는 어디에도 없었다. 아이는 눈이 빨개진 채 말했다. “냥냥이가 외로워하면 어떡해. 다치고 아프면 어떡해.” 아이고! 이 정도로 인형에 감정 이입을 해도 괜찮은 건가? 미국의 화가이자 일러스트레이터 노먼 록웰(1894~1978)의 그림 <의사와 인형>에 등장하는 소녀도 인형 걱정에 휩싸여 있다. 추운 겨울날, 소녀는 ‘인형 동생’이 평소와 다른 것 같아 조바심을 내다가 결국 홀로 병원으로 찾아간다. “어디가 아프니?” 하고 의사 할아버지가 묻자, 소녀는 “제가 아니라 얘가 아파요”라며 인형을 들이민다. 이때 의사는 ‘장난치면 못 쓴다’고 꾸짖거나 자기만의 세계에 빠진 아이를 걱정하지 않는다. 대신, 근심 어린 소녀의 눈빛을 슬쩍 외면하며 천연덕스럽게 인형의 배에 청진기를 댄다. “심한 병은 아니니까 따뜻하게 안아주고 잘 재우면 곧 괜찮아질 거야.” 흔한 예고 하나 없이, 소녀는 자기가 만든 상상의 세계에 의사를 초대했다. 하지만 얼떨결에 ‘비밀의 왕국’에 들어간 의사는 혹여나 그 세계가 망가질세라 조심스럽게 문을 닫고 빠져나온 것이다. 소녀는 훗날 이 일을 어떻게 기억하게 될까. 어릴 땐 미처 몰랐던 노의사의 세심한 배려를 깨닫고는 가슴이 뻐근하지 않을까. 아이가 어른의 세계에 적응하는 과정은 갈대숲을 맨살로 지나가는 것 같다고 한다. 칼로 베이는 것처럼 치명적이진 않지만, 조금만 움직여도 온몸이 갈대에 쓸려 무수한 상처를 입는다는 것이다. 그때마다 아이는 자신이 창조한 보들보들한 세계로 숨어들어 위안을 얻을지도 모른다. 어차피 때가 되면, 아이는 그 세계 밖으로 뚜벅뚜벅 걸어 나올 것이다. 중요한 것은 그 시기를 결정하는 이가 어른은 아니라는 사실이다. 인형을 진찰한 의사는 이 점을 잘 알았던 것 같다. 아이에게 “이젠 뮌헨은 떠올리기도 싫은 곳이겠네?”라고 물었더니 의외의 답이 돌아왔다. “아니, 냥냥이가 사니까 뮌헨은 특별한 곳이야.” 아이의 말을 듣자마자 선진국(?)에 눌러앉아 씩씩하게 살아가는 냥냥이의 모습이 머릿속에 저절로 펼쳐졌다. 하지만 ‘이왕이면 골칫거리 속싸개가 뮌헨에서 살았으면 좋았을 텐데’라고 슬며시 후회되는 걸 보면, 나는 어쩔 수 없는 어른인가 보다. <화가의 마지막 그림> 작가

▶ 이유리 예술 분야 전문 작가. <화가의 마지막 그림> <세상을 바꾼 예술작품들> <검은 미술관> 등의 책을 썼다. ‘이유리의 그림 속 여성’ 코너에서 ‘여자사람’으로서 세상과 부딪치며 깨달았던 것들, 두 딸을 키우는 엄마로 살면서 느꼈던 감정과 소회를 그림이라는 프리즘을 통해 풀어보고자 한다. sempre80@naver.com

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기