|

|

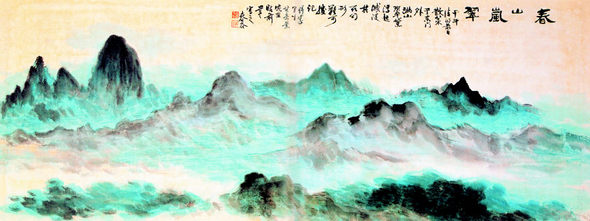

조선인이 그린 국내 최초의 양화인 고희동의 1954년작 <옥녀봉도>.

|

서울대박물관, 미공개작품 60여점등 전시

바랜 유화 화폭 속엔 양반네들의 삐죽한 정자관을 머리에 쓰고 한복 입은 젊은이가 있다. 왼쪽에서 희미하게 비치는 빛을 받으며 정면을 응시하는 얼굴에는 고집이 묻어나온다. 하지만 서양 물감의 감각적 색조와 따로 노는 듯한 그 표정에서는 의기보다 경직된 감성이 먼저 전해진다.

국내 최초의 양화가로 알려진 춘곡 고희동(1886~1965)이 1915년 일본 도쿄 예술학교 졸업작품으로 그린 유화 <자화상>의 이미지는 20세기초 일본의 어깨 너머로 서구 화법을 눈치껏 익혀야 했던 초창기 근대 화단의 고민을 담고 있는 듯하다. 최초의 미술유학생인 그는 명실공히 근대 화단의 개척자였지만, 후학 이상범, 변관식처럼 독창적인 그림 언어에 집중하지 못한 채 양화와 한국화 사이에서 번민을 거듭했다. 일제시대 화단의 중추인 서화협회의 실질적 주도자였고, 해방 직후 대한미술협회장, 국전 창립 심사위원 등 제도권 화단의 최정점에 섰던 작가는 제도 화단의 밑그림을 그리는 쪽에 더 역량을 쏟았다. 양화와 전통 화법의 감수성 사이에서 절충으로 일관했던 춘곡의 그림들이 화상들에게 홀대받은 건 어찌면 필연일지도 모른다.

서울대 박물관이 그의 사십주기를 맞아 재조명을 내걸고 기획한 특별전 또한 한국화와 양화 사이에서 정체성을 찾아 방황했던 그의 작품이력을 그대로 반영한 것처럼 비친다. 국내외 유족들의 미공개 컬렉션 60점과 미술관 대여품 10여 점을 모아 꾸려진 전시장은 ‘최초의 서양화-고희동의 자화상’, ‘서양화법을 활용한 동양화’, ‘절충적 회화세계’ 등의 모호한 개념어로 작품들을 갈라놓아 준비하다 만듯한 느낌을 받게 한다.

눈길 가는 것은 역시 1부의 들머리에 나오는 일본 도쿄예술학교 졸업작품인 양화 자화상들. 도쿄예대에서 직접 빌려온 정자관을 쓴 자화상과 국립현대미술관 소장의 두루마기 입은 자화상은 빛을 의식한 인상파적 수법이 은연중 드러나 보이는 작품이다. 2부격인 서양화법을 활용한 동양화쪽에서는 정확한 묘사와 음영법, 점묘법을 통해 양화의 생동하는 화면을 동양적 구도에 구현하려했던 의지를 읽을 수 있다. 흥미로운 것은 술마시며 그린 <인물 희화> 같은 그림이다. 30년대 생일날 이도영, 이용우, 변관식, 이상범 등이 모여 대작하는 모습을 캐리커처식으로 그린 이 작품은 서로 상대방의 얼굴들을 취중에 그리며 ‘저도 한잔’ ‘한잔 자시오’ 같은 코믹한 글귀들을 써놓아 당대 화단 사람들의 취중 풍속도를 전한다. <삼선암도> <옥녀봉도>같은 금강산 그림 네폭은 전통화의 생동하는 기운과 사실적 묘사를 색채와 필선 속에 융화시키려 애썼던 흔적이 엿보인다. 다른 영역에서도 바위나 산세를 표현하는 전통적 준법 대신 번짐 기법인 선염법이나 서구적 점묘, 색 터치를 끼워 넣은 작위적 작업들이 많다. 나지막한 야산과 초가집 정경으로 이상범이나 변관식의 구도를 떠올리게 하는 <산지욕설도> <천성엽향도>, 청색조 수묵의 선염으로 북한산, 도봉산 봄정취를 표현한 <춘산람취도>는 돋보이는 수작들이다. 또 전시 말미에 나오는 1907년작 <미불배석도>는 스승 안중식, 조석진의 영향이 나타나는 작품으로 청년기의 재능을 짐작할 수 있게 한다.

작가정신이나 자의식이 옅은 그의 작품들은 20세기 초 왜소한 화단의 자화상이라고 할 수 있다. 국권 상실 뒤 문화적 주도권을 뺏긴 식민지 작가의 갈 길은 굴절된 외래 사조를 수용하며 생존하거나 붓을 꺾는 길밖에 없었다. 양화에서 한국화로 곧장 전향하고, 화단 정치의 길을 택했던 그의 작업들은 이런 행로를 그대로 보여줄 뿐이다. 64년 그린 최고 만년작 <춘강화오도>의 강렬한 청색조 산수풍경처럼 갈수록 푸른 색조를 담박하게 표현하려 애썼던 흔적들은 창작의 심연에 이르지 못한 답답함을 씻어내려는 나름의 한풀이가 아니었을까. 9월10일까지. (02)880-8092.

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기