|

|

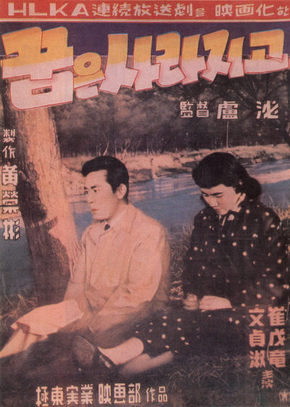

라디오 연속극이 영화로 만들어진 <꿈은 사라지고>의 포스터. 영화주제가들은 손석우가 작곡했다.

|

한국팝의사건·사고60년 - ⑪‘영화주제가’와 ‘가요’

1950년대 말부터 60년대에 이르는 시기, 전쟁의 상흔, 정치에 대한 불신, 세상살이의 고단함을 달래준 것은 대중음악만이 아니었다. 은막의 세계는 당시 한국인에게 하나의 새로운 출구였다. 핫이슈를 몰고온 <자유부인>에서는 바람난 유부녀와, <마부>에서는 따스한 아버지와, <오발탄>에서는 전후의 비참한 현실과, <맨발의 청춘>에서는 비극적인 청춘군상과 조우하며 울고 웃었다. 말 그대로 ‘시네마 천국’이었다. 이 시기는 속칭 ‘고무신짝’의 시대였다. 주부 혹은 중년여성들은 ‘고무신짝’ 운운되던 비하조의 시각에 일침을 가하듯 문화 향유의 주도자로 군림했다. 영화의 절반 이상, 심지어 8할에 육박했던 ‘통속’(이라 불린) 멜로드라마의 수치가 단적인 증거다. 1950년대 말부터 ‘라디오 극장’이 ‘영화 극장’으로 옮겨가는 작품이 늘기 시작했는데 이는 곧 이 ‘고무신’ 관객들이 이주한 것에 다름 아니었다.이때 영화음악 역시 라디오 연속극으로부터 왔다. 여기에 사용되거나 작곡된 곡은 (동일가수든 아니든) 영화에서도 ‘주제가’로 거듭났다. 지난주에 소개한 ‘한국 팝 최초의 작가’ 손석우는 1950년대 말, 라디오 드라마 주제가의 효시인 ‘청실홍실’(송민도, 안다성 노래), 히트곡 영화화의 시원격인 <나 혼자만이>(곡명은 ‘나 하나의 사랑’)로 영화음악계에서도 두각을 드러냈다. <꿈은 사라지고>(1959)의 두 주제가가 그의 작품으로, 기왕의 라디오 드라마 주제곡이던 ‘꿈은 사라지고’는 최무룡이, 영화를 위해 새로 작곡된 ‘나는 가야지’는 문정숙이 노래했다. 이외에 <비오는 날의 오후 세시>(1959), <이별의 종착역>(1960)의 노래는 그와 콤비를 이룬 손시향의 목소리로 흘러나왔다.

사실 한국영화의 황금기는 곧 ‘영화주제가’의 전성기이기도 하다. 영화 홍보를 위해, 혹은 음반 판매 전략으로 영화주제가에 ‘가요’를 사용하는 것이 이때만큼 두드러진 시기도 없을 것이다. 한 해에 100편 이상 찍어대던, 그래서 흥행 소재를 희구하던 영화는 대중음악으로부터 힌트를 얻었고, 대중음악 음반은 영화로부터 이미지와 판매고를 보장받는 식으로, 이 둘은 동일한 제목아래 쌍방간 흥행보증수표를 발행했다. 당시 발매된 대중음악 음반들에는 ‘영화주제가’라는 부제의 곡이 필수조항처럼 한 두 곡 이상 실렸다. ‘히트곡 작곡가=영화주제가 작곡가’라는 등식이 성립할 정도. ‘동백아가씨’는 잘 알려져 있다시피 무명의 이미자를 일약 스타반열에 올려놓은 일종의 ‘사건’이었는데 이 곡은 애초부터 영화주제가로 작곡되었다. 이 곡을 작곡한 백영호도 수많은 영화주제가가 되는 노래들을 작곡했다.

영화주제가의 특급대우는 가수들이 은막 속으로 외유하는 일로 이어졌고, 역으로 영화배우가 노래를 ‘취입’하는 일(최무룡, 문정숙 등)도 심심치 않게 일어났다. 나애심의 경우는 영화배우와 가수로 모두 성공한 경우이다. 한편으로 이봉조 같은 밴드 마스터 혹은 연주자 출신의 작편곡가가 ‘경음악’으로 영화음악을 만드는 경우도 빈번해졌다. 당시의 음악과 연주에 대해 알고 싶은 이들에게는, 가수들이나 ‘경음악’ 악단이 댄스홀에서 직접 노래하거나 연주하는 모습이 담긴 영화들이 그 증빙사료가 될 것이다.

영화의 경향에 따라 음악의 경향이 달라지기도 했는데 멜로드라마에는 느리고 애절한 노래들이 많았다. 1960년대 중반 텔레비전 안방극장으로 발길을 돌리기 시작하던 ‘고무신’ 여성들 대신, ‘하이힐’ 세대들을 포섭하기 위한 ‘청춘영화’가 극장에 걸렸는데, 이런 영화에는 트위스트, 혹은 당시에 팝 음악까지 포괄하는 명칭이었던 ‘째즈’ 음악이 포괄되었다. 대표적인 청춘물 <맨발의 청춘>(1964)에서는 이봉조가 영화음악을 맡고 최희준의 동명의 노래를 불렀는데 2회 청룡상에서 음악상을 수상하기도 했다.

그러나 풍성한 다작이 고품질을 보장해주지는 못했다. 영화음악의 사정은 영화계와 마찬가지였다. ‘최소비용 최대효과’를 노리는 ‘속전속결’ 영화제작단계에서 영화음악은 특히나 특혜의 대상이 될 수 없었다. 영화음악을 위해 ‘레코드판’만 이용하던 시대를 거쳐 ‘창작곡’의 시대로 이행되고 있었지만, 그 창작곡이란, 다소 과장해 말하면 ‘가요곡’을 작곡하는 것에 한정되었다. 게다가 영화 내에서 음악은 과잉적이었는데, 이는 영화의 기술적 한계 때문에 발생한 표현력의 제약을 음악으로 커버하려는 목적이기도 했다. 그러나 이것도 주제가의 선율만을 단조롭게 변주하는 경향이 두드러졌다. 심지어 기왕에 사용된 음악의 재활용(일명 쓰까이마와시)도 암암리에 행해졌다는 후문도 있다.

하지만 이런 상황이 비단 과거지사만은 아닐 것이다. 정도차는 있지만 현재도 영화음악은 영화의 주변 영역이므로. 그러나 열악한 환경 속에서도 주옥같은 명작은 탄생했다.

최지선/대중음악 평론가

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기