|

|

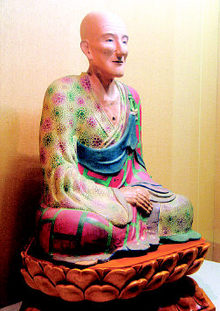

목조 희랑 대사상. 실제 인물을 등신대로 표현한 10세기 사실주의 조각의 걸작이다. 손의 뼛기운, 주름살의 세부 표현 등이 놀랍도록 생생하다. 노형석 기자

|

온화한 눈빛·부드럽게 다문 입 1000년 세월 지나도 “차 한잔 들지” 반기며 길손 맞을듯

1000년 전 기울어졌던 대찰 해인사를 다시 일으킨 노승의 목조상은 무덤 방 같은 박물관 1층 구석 진열창 안에 앉아 있었다. 형형하면서도 온화한 눈빛, 광대뼈 튀어나온 볼, 오뚝한 코, 부드럽게 다문 입, 서로 포개진 앙상한 손, 한마디로 맘씨 넉넉한 노승의 모습이다. 그렇다고 속까지 물렁할까. 철썩 같은 수도와 내공으로 다져진 의연함과 단호함이 책상다리 하고 앉은 자세에 깃들었다. 당장이라도 “차 한 잔 들지”하며 길손을 맞을 것 같은 모습이다. 이승을 등진 지 천년이 지났을 터이나 여전히 선승은 바다 같이 넓은 해인삼매의 깨달음 속에 젖어있는 듯하다.이 은은한 기품 감도는 목조 조상은 전통 조각사에서 가장 뛰어난 걸작 가운데 하나로 꼽히는 희랑 조사상(보물 999호)이다. 현재 해인사 들머리 성보 박물관에 안치된 이 조상은 팔만대장경의 명성에 가려져 있지만, 해인사에서 가장 아끼는 조각 유산이다. 사람 앉은 키 높이인 82cm의 이 조사상은 나무로 만든 국내에서 가장 오래된 목조 초상조각이라는 점에서 미술사적 가치가 지대하다. 이상화한 통일 신라 불상 조각과 달리 인간미 넘치는 현실적 용모와 몸체를 그대로 살린 사실주의적 감각의 몇 안되는 등신대 인물상이다.

<가야산해인사고적>에 따르면 이 상의 주인공인 희랑 조사는 고려 태조 왕건의 통일전쟁을 도와 해인사를 중흥시킨 고승이자 당시 화엄종파의 이름난 대가였다. 후대 사찰 불자들에게는 수호신 같은 존재로 추앙받고 있다. 전란을 딛고 화엄종을 중흥시킨 조사의 업적을 두고 문인 최치원이 지었다고 전해지는 다섯 수의 시에서는 용수보살이나 문수보살, 고려를 교화하러 온 부처라고까지 극찬하고 있다. 하지만 그의 탁월한 정치력과 법력 외에 생몰년이나 자세한 행적은 전하지 않는다. 조상을 만든 경위에 대한 기록도 거의 없다. 가슴에 불법의 기운을 내쏘는 구멍이 뚫려있어 흉혈국인으로도 불리웠다는 전설처럼 실제 조사상 가슴엔 구멍이 뚫려 그 자태는 더욱 신비스럽다.

앙상한 몸매에 세모진 턱, 눈꼬리와 이마의 주름 등이 사실적으로 묘사된 희랑선사상의 표정에는 별 감정이 드러나 있지 않다. 난세였던 후삼국 시대 산전수전 세파를 겪으며 지혜가 첩첩이 쌓인 것일까. 본심을 드러내지 않는 수행승의 은인자중하고 사려깊은 면모가 보인다. 장삼가사를 입고 앉은 이 조사상의 외유내강적 면모 속에는 어떤 역사가 깃들어 있을까. 옛 기록들은 고려 태조의 후원 아래 해인사를 중창한 희랑선사의 시대를 승려들 사이에 피비린내 나는 싸움이 벌어진 골육상쟁의 시기라고 전한다. 그의 후예 균여가 지은 <균여전>에서 희랑은 화엄종파에서 왕건을 지지하는 북악파의 수장으로 견훤을 지지하며 해인사를 접수하려던 남악파와 대결했다고 기록되어 있다.

“신라 말기에 가야산 해인사에 두 분의 화엄종 사종이 있었다. 한분은 관혜공인데, 후백제 괴수 견훤의 복전(귀의할 만한 덕 높은 승려)이 되었고, 다른 한분은 희랑공인데 우리 태조 대왕의 복전이 되었다. 두 분은 신심을 내어 불전에서 서원을 맺었으나, 서원이 이미 다르니 마음이 어찌 하나이겠는가? 아래로 내려가 그 문도에 이르러서는 점차 물과 불처럼 되어 갔다…”

지역에 할거한 호족 정치세력들의 이해관계 속에 화엄종 승려들도 갈라진 것이다. 희랑 선사는 그 난세에서 후백제 세력이 해인사에 이웃한 월광사를 근거 삼아 태조 왕건에 도전할 때 고려 편에서 싸웠다. 태조의 근거지였던 김천 직지사와 견훤의 남악파 근거지였던 구례 화엄사 사이 길목인 해인사는 사생결단의 종교 전쟁터가 되었던 셈이다. 해인사 성보박물관의 이성근 학예연구원은 “옛 대야성인 합천은 백제와 신라의 격전지였던 만큼 남악과 북악의 대립도 민심 잡기를 통해 정신적 통일을 선취하려는 후백제 고려의 대리전 성격이었다”고 말한다. 실제로 해인사 일주문 들머리에 있는 묘길상이란 이름의 소탑에서는 10세기 절에 침입하려는 적들을 막다가 순직한 승려 56명을 기린 지석이 나왔다. 그 적이 누구인지는 명확하지 않지만, 그들의 희생은 아마도 남악-북악파간 상쟁이 낳은 비극임에 분명하다. 희랑 조사의 온화한 미소도 기실 이런 참극을 겪으며 얻은 원만무애의 깨달음 덕분은 아니었을까. 공교롭게도 그가 수도했다는 해인사 암자 희랑대에는 반드시 한 사람의 승려만 살아야 한다는 불문율이 전해져 온다. 전란과 정치, 종교의 미묘하고도 착잡한 인연을 느끼며 진열실을 나섰다.

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기