등록 : 2018.04.30 19:08

수정 : 2018.04.30 21:07

|

|

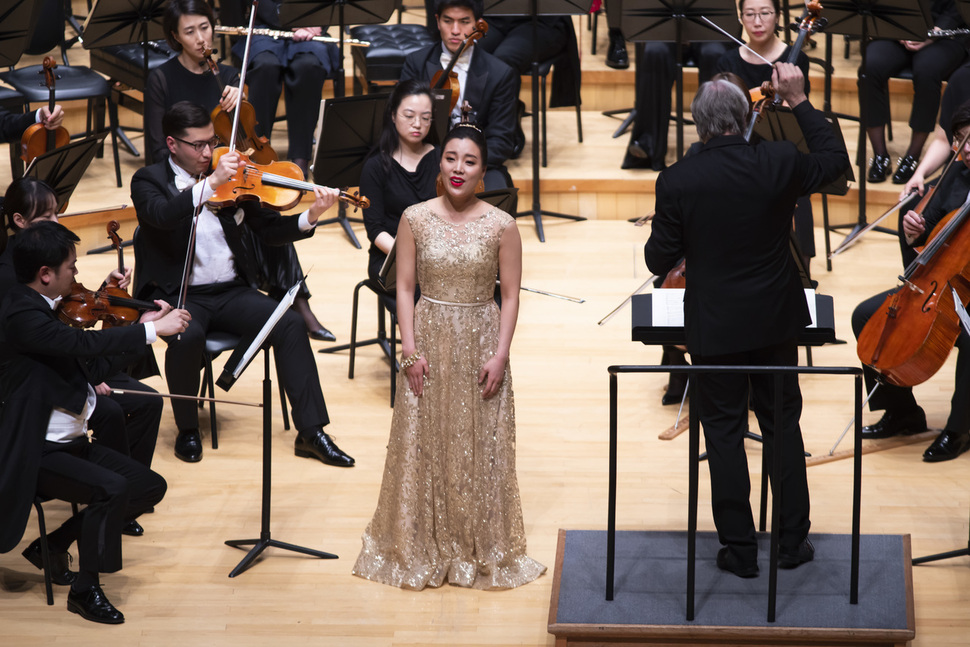

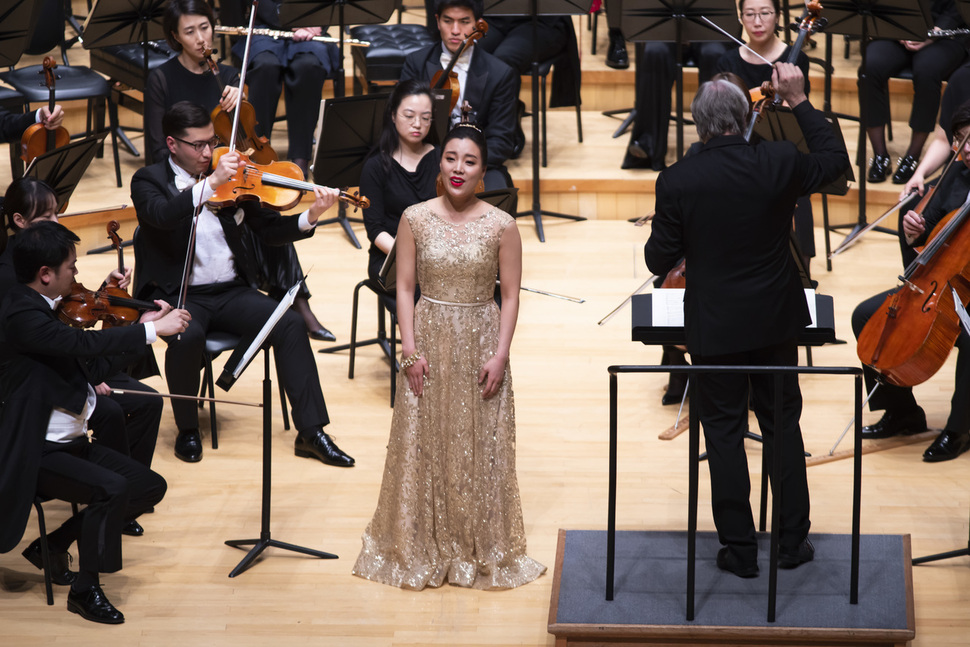

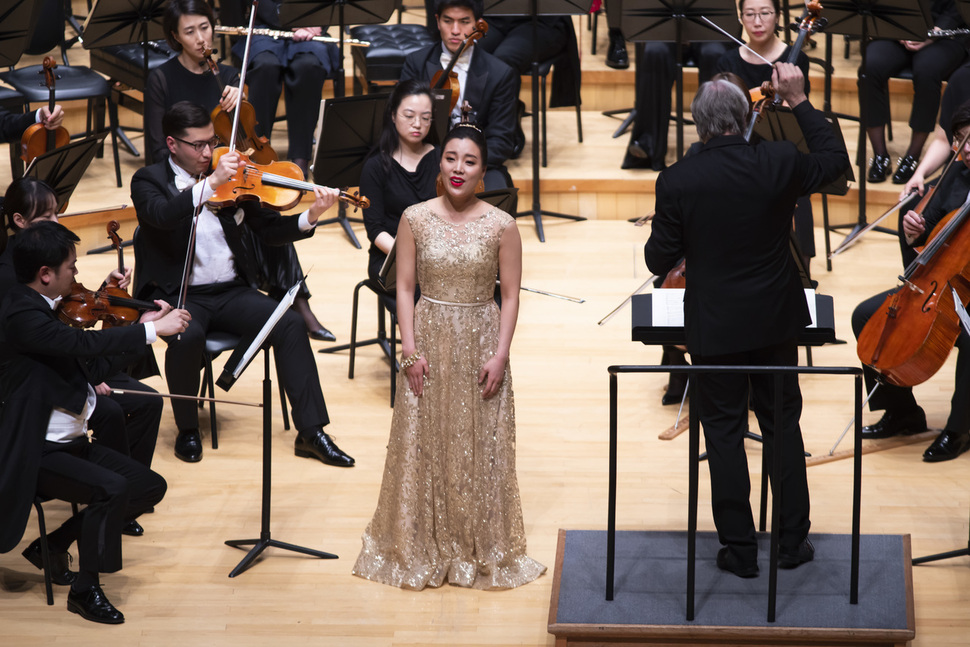

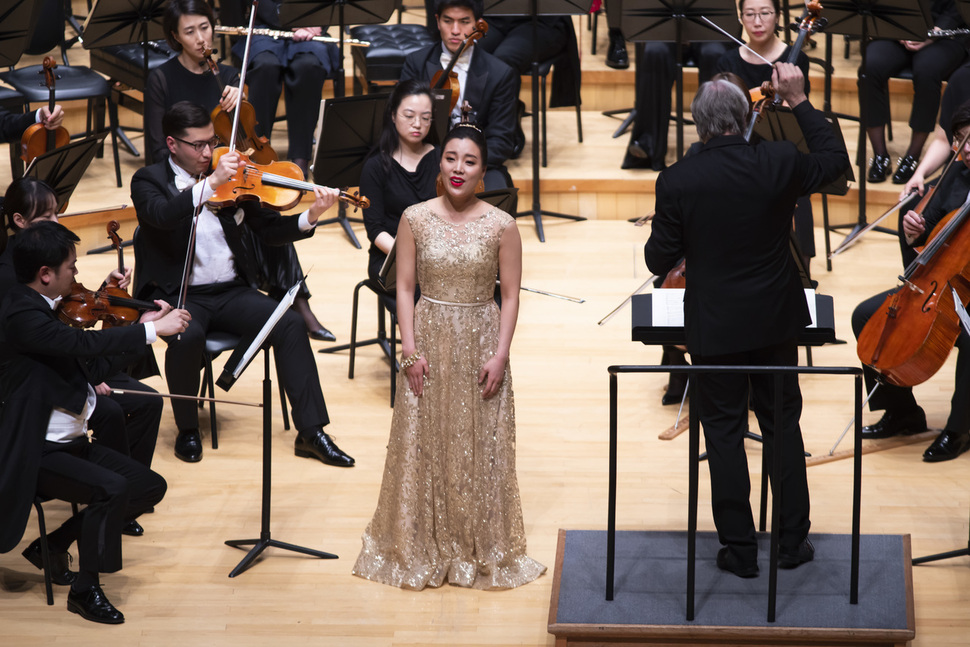

4월28일 서울 롯데콘서트홀에서 열린 서울시향 정기연주회에서 소프라노 황수미가 독일 마르쿠스 슈텐츠의 지휘에 맞춰 알반 베르크의 ‘7개의 초기 가곡’을 부르고 있다. 서울시향 제공

|

-서울시향 27일 정기연주회 리뷰-

뜨거운 디바와 수석 지휘자의 만남

황수미, 알반 베르크 가곡 표현 호평

‘말러 5번’ 정서적 해석 선보여 신선

|

|

4월28일 서울 롯데콘서트홀에서 열린 서울시향 정기연주회에서 소프라노 황수미가 독일 마르쿠스 슈텐츠의 지휘에 맞춰 알반 베르크의 ‘7개의 초기 가곡’을 부르고 있다. 서울시향 제공

|

지난 28일 서울 롯데콘서트홀에서 열린 공연은 지난 3월부터 숨가쁘게 이어지고 있는 서울시향의 정기연주회 러시 가운데서도 특히 주목을 받았다. 지난해부터 악단의 수석 객원지휘자로 활동하며 관객들의 큰 호응을 얻고 있는 독일의 마르쿠스 슈텐츠가 오랜만에 연단에 올랐고, 2014년 퀸 엘리자베트 콩쿠르 우승 이후 꾸준히 좋은 모습을 보여주고 있는 소프라노 황수미가 협연자로 나섰기 때문이다. 아울러 프로그램 구성에서 다분히 ‘제1차 세계대전 종전 및 합스부르크 제국 해체 100주년’이라는 시의성을 겨냥한 공연이기도 했다.

1부 첫 곡은 오스트리아 작곡가 프란츠 슈레커의 오페라 <낙인찍힌 자들>의 서곡이었다. 슈레커는 바이마르 공화국 시절 각광받았던 인물로, 그의 대표작인 오페라 <낙인찍힌 자들>은 다름 아닌 1918년 독일 프랑크푸르트에서 초연된 작품이다. 그 서곡은 ‘한국 초연’이라는 홍보 문구가 암시했듯 어지간한 애호가들에게도 낯선 곡이지만, 근현대 오페라 전문가이기도 한 슈텐츠의 노련한 지휘로 접하니 생소하기보다는 매력적으로 다가왔다. 악곡의 중추를 이루는 주제적 요소들이 손에 잡힐 듯 선명하게 부각되어 조리있게 전개되었고, 동시에 동경과 탐닉, 몽환과 허무로 요약되는 작품 특유의 ‘데카당스’적인 분위기가 제대로 살아났다.

황수미가 독창자로 나선 알반 베르크의 ‘7개의 초기 가곡’도 기대 이상의 호연이었다. 슈레커의 곡과 마찬가지로 ‘세기말 빈’으로 상징되는 퇴폐주의적 흐름의 연장선상에 놓인 이 작품에서는 무엇보다 황수미의 노래가 빛났다. 풍부한 잔향 탓에 자칫 가수의 목소리가 오케스트라 소리에 묻힐 우려가 있는 롯데콘서트홀임에도 그녀의 아름다운 음성은 낭랑하게 뻗어나갔고, 세밀한 표현과 충분한 공감을 겸비한 그의 해석은 작가가 제각각인 일곱개의 시에 기초한 노래들이 품고 있는 근대적 외면과 낭만적 내면을 골고루 개성있게 부각시키면서도 일관성을 견지했다.

2부에서 연주된 말러의 ‘교향곡 제5번’은 ‘아다지에토’ 악장의 인기에 힘입어 어느덧 대중적 명곡으로 자리매김했다. 당연히 이날 공연에서 가장 많은 관심을 받은 곡이었는데, 더구나 슈텐츠는 과거 쾰른 귀르체니히 오케스트라 음악감독 시절에 내놓은 말러 교향곡 전집 음반(욈스)을 통해서 ‘말러 전문가’로 인정받은 지휘자이기에 관객들의 기대는 더욱 클 수밖에 없었다. 그런데 이날 슈텐츠는 애초 예상과는 적잖이 다른 해석을 선보여 놀라움을 안겼다.

과거의 음반이나 작년 서울시향을 지휘했을 당시의 선례로 미루어 짐작했을 때, 그의 접근 방식은 엄격한 템포와 다이내믹한 흐름을 강조한 호쾌하고 직설적인 것이 될 듯했다. 더구나 공연 전 리허설에서 작곡가가 남긴 ‘피아노롤 리코딩’을 단원들에게 들려주었다는 후문까지 전해 들었기에, 더더욱 텍스트 자체를 중시하는 해석이 되지 않을까 싶었다. 하지만 의외로 슈텐츠는 다분히 정서적인 해석을 선보였다. 특히 첫 악장에서 앙상블의 날을 세우기보다는 소리의 흐름을 유연하게 가꾸어 내면서 루바토(템포의 밀고 당김)를 적절히 가미했다. 장대하고 복잡한 제3악장에서도 호른 솔로에 녹아 있는 작곡가의 심상을 깊이 있게 조명했고, 유명한 아다지에토 악장에서도 카타르시스를 지향하는 서정적 흐름을 도출해냈다. 슈텐츠는 최근 네덜란드 필하모닉과의 투어에서 같은 곡을 반복적으로 다룰 기회를 가졌다고 하던데, 그 과정에서 작곡가의 진실에 한층 다가가는 자신만의 길을 찾아낸 것은 아니었을까.

황장원 음악 칼럼니스트

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기