등록 : 2018.11.02 05:00

수정 : 2018.11.02 21:16

|

|

전시의 대표적인 출품작들 가운데 하나인 경남 양산 금조총 출토 굵은고리귀걸이(태환이식·국가보물). 윗부분 고리 곳곳에 금알갱이로 무늬를 정교하게 수놓은 한쌍의 호화로운 귀걸이다. 전시장 한가운데 별도 진열장에서 선보이고 있다.

|

부산 복천박물관 ‘고대 귀걸이 특별전’

흙이나 뼈로 만든 신석기 유물부터

유리·수정·옥으로 만든 장신구까지

7쳔년 전 고대 귀걸이 200점 한눈에

|

|

전시의 대표적인 출품작들 가운데 하나인 경남 양산 금조총 출토 굵은고리귀걸이(태환이식·국가보물). 윗부분 고리 곳곳에 금알갱이로 무늬를 정교하게 수놓은 한쌍의 호화로운 귀걸이다. 전시장 한가운데 별도 진열장에서 선보이고 있다.

|

조상들이 달고 다닌 고대 귀걸이는 오늘날 한국인들에게도 친숙하다. 지난 70~80년대 금관총, 황남대총, 천마총 등 신라 무덤에서 나온 호화로운 귀걸이가 자주 전시되고 교과서에도 실리면서 남긴 인상 덕분이다. 화려한 드림 장식들이 달린 황금빛의 귀걸이들을 떠올릴 이들이 많을 것이다.

그런데, 고대 공예미술의 고갱이라고 극찬하는 한반도 옛 귀걸이들이 ‘금수저’들의 찬란한 유물들 일색만은 아니다. 그 시절 ‘흙수저’들이 나름의 멋으로 끼고다닌 수수한 귀걸이들도 적지않다. 훨씬 앞선시기 선사시대인들이 흙, 뼈, 돌로 만든 귀걸이들도 계속 발굴되고 있다.

가야시대 무덤떼들이 즐비한 부산 복천동 고분공원 옆 복천박물관의 특별전 ‘고대인의 멋, 귀걸이’ 전에서 이런 소박한 귀걸이들을 눈에 익은 삼국시대 명품들과 같이 만나게 된다. 이 전시는 국립경주박물관 등 29개 기관을 수소문해 7000년 전 신석기시대부터 1500년 전 통일신라시대까지 고대 귀걸이 용품의 전개와 변천 과정을 처음 한자리에 펼쳐놓았다.

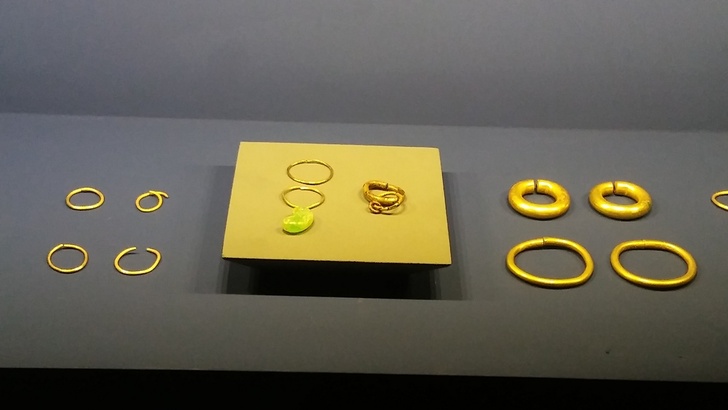

도입부에서 눈에 띄는 건 귀걸이를 처음 착용했던 신석기시대 금속 붙이를 쓰지않은 귀걸이들이다. 제주 고산동, 부산 동삼동, 울주 신암리 등에서 나온 출토품들은 대개 흙이나 뼈로 만들어졌다. 귓볼에 구멍을 뚫어 거는 고리형 ‘결상이식’과 동그란 원판 모양의 삽입형 귀걸이 ‘이전’ 등으로 구분된다. 특히 흙으로 만든 이전에는 태양을 뜻하는 동심원이 보인다. 장식 이상의 주술적 의미를 띠고있어 하늘기운 받기를 원하는 선사인들의 정신세계를 들여다볼 수 있다. 흥미롭게도 청동기시대 들어서는 이런 유형들이 사라지고, 옥을 알처럼 만든 귀걸이 조각들만 조금씩 발견될 뿐이다. 고고학자들은 귀걸이 단절기로 보는데, 왜 이런 현상이 나타났는지는 수수께끼다.

뒤이어, 외국에서 수입한 유리나 수정, 곡옥 등을 써서 신석기시대의 귀걸이 디자인 전통이 되살아나는 초기 철기시대(삼한시대)의 사천 늑동, 김해 대성동의 귀걸이들을 만나게 된다. 이들 가운데 김포 운양동에서 발굴된 주걱 모양의 금속제 귀걸이 장식은 국내에서 가장 오래된 금속제 귀걸이로 눈여겨봐야하는 유물이다. 북방 만주일대의 부여계 양식을 담고있어 북방과의 문화교류상을 입증하는 결정적 근거자료이기도 하다.

|

|

신석기시대 사람들이 썼던 고리형 귀걸이인 결상이식 유물들. 신석기 시대 귀걸이는 옥돌이나 뼈, 흙 등을 소재로 만들었다.

|

고구려, 백제, 신라 삼국과 가야의 귀걸이들을 내어놓고 각각의 특징들을 설명한 중후반부는 특별전의 핵심이다. 고구려 귀걸이는 굵은 고리(태환)과 뾰족한 추모양을 띤 아래쪽 드림장식이 특징적이다. 실체를 거의 볼 수 없던 고구려 명품 3점이 나와 눈길을 붙잡는다. 수년전 춘천 중도 고구려계 무덤에서 나온 귀고리는 처음 공개되는 화제의 작품이다. 굵은 태환과 아래 드림 장식 사이에 동그란 고리를 이어붙여 구 모양의 중간장식물을 만들었다. 한눈에도 강인하고 야무진 만듦새가 느껴진다. 9쌍이 나온 백제 귀걸이는 굵은 고리를 쓰지않고 가는고리를 썼다는게 다르다. 아래 붙는 드림 장식을 군더더기 없이 간결하고 우아하게 조형했고, 세부 양식이 한성, 웅진, 사비 도읍시기마다 바뀐다는 점도 인상적이다. 신라 귀걸이는 명불허전이다. 경주 황오동, 미추왕릉 지구, 양산 금조총의 귀걸이 등은 굵은 고리, 가는고리, 밑에 달린 드림, 영락 장식 등 모든 면에서 다양한 조형적 변주를 일궈내며 삼국 금속공예의 정점을 보여준다. 가는 고리를 쓰되 아래 드림 장식에 산치차 열매 혹은 아몬드 모양을 쓰는 가야의 귀걸이들도 특유의 개성미를 뽐낸다. 통일신라시대 불교문화가 융성하면서 귀걸이 문화는 쇠퇴하게 되지만, 신석기시대의 원형판 이전 귀걸이를 금속재질로 바꿔 공양물로 대체한 송림사, 황룡사터 출토 귀걸이는 서역·인도와의 교류 양상을 증거하고 있기도 하다.

|

|

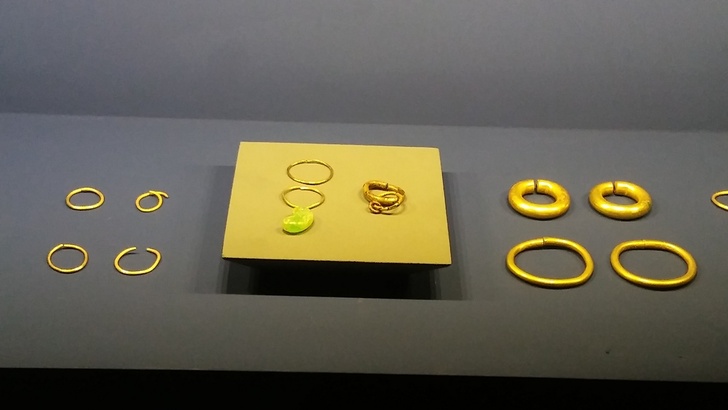

삼국과 가야의 흙수저 서민들이 실제로 착용했던 간단한 귀걸이(소환이식)들. 드림 장식이 없고 곡옥을 끼우거나 여러겹의 고리를 둘렀다. 유물 상당수는 권력층 무덤 주인을 위해 함께 묻힌 순장자들의 무덤에서 발견됐다.

|

전시장 안쪽 구석엔 특별한 감동을 주는 유물들이 기다린다. 소환이식이라고 부르는 삼국·가야 서민들의 간단한 귀걸이들이다. 늘어진 드림 장식 없이 금속제 고리를 겹치거나 옥 등을 끼워넣은 이 소박한 귀걸이들은 위세를 드러내는 상징물인 상류층 귀걸이와 달리 꾸미고 싶다는 순수한 인간적 욕구에서 만들어진 것들이다. 유물 상당수가 권력자의 장사를 위해 함께 묻힌 힘없는 순장자들 무덤에서 나와 내력을 알게되면 비장한 감회에 젖게 된다.

복천박물관은 2000년대 이래 고대신발, 옥기, 골각기 등 특색있는 유물 테마전을 지속해왔고, 이번 특별전도 그런 맥락에서 기획됐다. 백제 무령왕릉 출토품이나 신라의 국보급 귀걸이 등의 큰 명품들은 빠졌지만, 그동안 고대 유산 전시의 들러리만 섰던 귀걸이를 처음 본격적인 주제로 조명하고 시대별·지역별 차이와 변천사를 정리했다는 점에서 의의가 작지않은 강소 전시라고 평할 만하다.

11일까지. (051)550-0301, 0331.

부산/글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 도판 복천박물관 제공

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기