등록 : 2018.12.23 20:06

수정 : 2018.12.23 20:52

[짬] 한국미술 애호가에서 저술가로 황정수씨

|

|

미술애호가에서 저술가로 변신한 황정수씨가 지난 18일 서울 인사동 연구실에서 최근작인 750쪽짜리 대작 <일본 화가들 조선을 그리다>를 소개하고 있다. 임종업 선임기자

|

“국립현대미술관에서 펴낸 <한국 근대미술 100선>(2013년)에 김기창의 ‘가을’이 포함됐죠. 조선 후기 풍속도의 모티브를 근대적 인물화로 재해석한 것이란 평가와 함께 미술사적으로 높게 평가해온 작품입니다. 글쎄요….”

최근 나온 <일본 화가들 조선을 그리다>(이숲 펴냄)의 저자인 한국근대미술 연구가 황정수씨의 말머리는 가벼웠다. 지난 18일 서울 인사동 자신의 연구실에서 만난 그의 이야기는 내내 무거웠다.

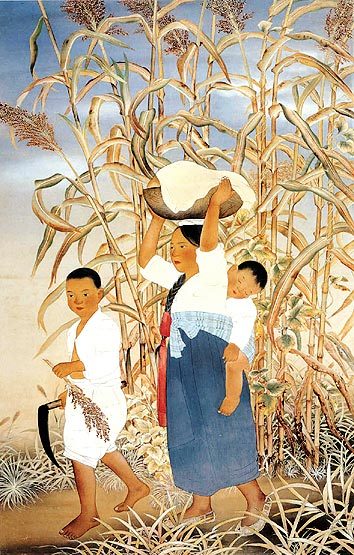

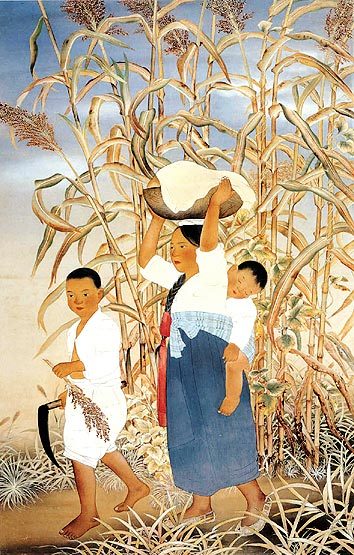

“‘가을’은 1935년 제15회 조선미술전람회(선전)에 ‘엽귀’라는 이름으로 출품해 입선한 작품이예요. 같은 전시회에 가타야마 탄이란 일본인 화가도 ‘구’(언덕)라는 작품을 출품했어요. 수수밭, 광주리 샛밥을 인 여성…

소재와 구도가 아주 흡사해요. 운보가 그때 약관 22살, 가타야마 탄은 선전 초기부터 출품한 작가인데 관계가 없을까요?”

“한국화에는 수수가 등장하지 않아요. 대신 조가 등장하죠. 조지운, 최북의 ‘메추리와 조’가 있고, 민화에도 자주 나와요. 그림에 수수가 나오기는 일제강점기 이후죠.” 황씨는 선전을 주시해온 운보가 가타야마 탄의 그림을 봤을 거라고 추정했다. 게다가 당시 일본 화단에 수수를 소재로 한 그림이 자주 보인다고 말했다.

‘일본 화가들 조선을 그리다’ 펴내

일제강점기 한일미술교류 45장면

“미술학계에서 기피하거나 외면해서…”

‘조선미술전람회 도록’조차 정리 안돼

해방후 ‘한국인’ 작품으로 ‘변조’도

“자료 많아 ‘속편’ 준비…위작문제”

|

|

일본인 화가 가타야마 탄의 1935년 ‘제15회 조선미술전람회’ 출품작 ‘구’(언덕). 황정수씨 컬렉션.

|

|

|

한국화가 운보 김기창의 1935년 ‘제15회 조선미술전람회’ 출품작 ‘엽귀’(가을). 국립현대미술관.

|

<일본 화가들 조선을 그리다>는 ‘일제 강점기 한일 미술교류’라는 부제를 달았다. 강점기 한국에서 활동하며 한국미술에 기여한 일본인과, 한국을 소재로 그림을 그리는 등 한국을 사랑한 일본인 화가를 중심으로 45개 장면을 기술하고 있다. 최제우·최시형의 참형도를 그린 시미즈 도운, 경성에서 고급미술클럽 조선남화원을 조직한 구보타 텐난, 조선을 사랑한 화가 가토 쇼린, 금강산 화가 도쿠다 교쿠류, 일본 문화학원 미술과 창시자 이시이 하쿠데이, 이중섭의 스승 쓰다 세이슈 등등. 참 낯설다.

“한국 근대미술사의 결락 메우기에 해당합니다. 언젠가 누군가 해야 할 일이지만, 아무도 하지 않은 일이죠. 파리나 뉴욕에서 공부하고, 그쪽 작가한테 영향을 받았다면 작가 스스로, 또는 연구자들이 거리낌 없이 거론합니다. 하지만, 일본작가와 영향 관계는 감추거나 간단히 언급하고 넘어갑니다. 학문적인 태도가 아니죠.” 한국 근대미술 연구자들한테 무척 아픈 지적이다. 권진규, 유영국 등 몇몇을 제외하면, 경성에서 고보를 졸업하고 몇 해 일본에서 공부한 다음 천재적인 작품을 발표한다는 식으로 기술하기 일쑤라는 거다.

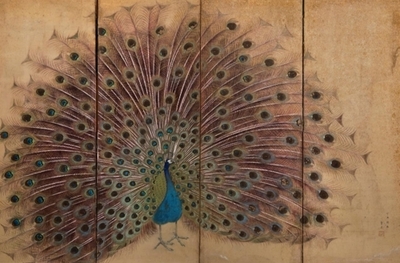

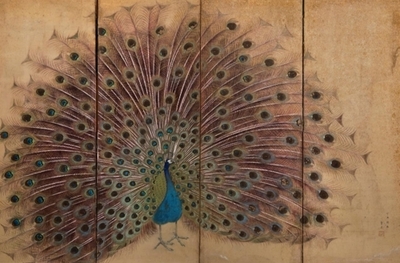

“정찬영. 덕수궁미술관에서 열린 <신여성 도착하다>(2017~18) 전시회에서 뛰어난 작가라며 ‘공작’을 그린 기증작품이 소개됐죠? 대담한 구성의 뛰어난 작품임엔 틀림없어요. 하지만 공작이 전형적인 일본화 소재이고, 당시 구성이 같은 그림이 일본에서 많이 그려진 점을 고려하면 뛰어난 작가라는 평가는 일방적이죠.”

|

|

‘한국 1세대 여성화가’ 정찬영의 ‘공작’(4폭 병풍), 1937년 ‘조선미술전람회’ 입선작, 국립현대미술관.

|

하지만 황씨는 자신의 연구가 강점기를 거친 한국화가 폄훼로 비치는 것을 경계했다. “문학과 역사 연구는 한일 영향 관계가 자연스럽게 기술되는데, 유독 미술 분야는 그렇지 않은 실정입니다. 작품의 재산적 가치와 관련되기 때문이지 싶어요. 이젠 강점기 실태를 있는 그대로 재구성, 기술해야 합니다.” 사실을 감추거나 왜곡하다가, “일본에서 훅 치고 들어오면” 정말 난감하게 된다는 것. 그보다 자칫 연구 주도권이 일본으로 넘어가면 해당 작가의 극일단계 작품까지 왜곡될 위험이 있다는 생각이다.

“당장, ‘조선미술전람회’의 도록 19권(1922년~44년)에 대한 정리부터 안 돼 있어요. 김기창이나 나혜석 등 한국 작가들이 언제 입선했다는 정도에 그치고 있어요. 당시에 더 높은 상을 받았거나 함께 걸린 일본인 화가들은 전혀 몰라요. 심사위원은 말할 것도 없고요. 맥락을 알아야 할 거 아닙니까?” 선전이 복제 대상으로 삼은 일본의 ‘문무성전람회’(문전)에 이르면 무척 갑갑해진다. 데이터베이스가 없어 입상 등 사실을 확인할 길이 없다.

황씨는 “글을 써 나가면서 관련 작품들이 우연히 손에 들어오는 경험을 많이 했다”며 ‘운이 좋다’, ‘운명적이다’라는 말을 자주 했다. 의외로 아주 가까이 있더라면서. 앞서 거론한 가타야마 탄의 ‘구’. 그는 선전 도록을 꼼꼼히 보면서 두 작품의 관계를 염두에 두고 있었다. 2년 전 어느 날 ‘공부를 도와주던 친구’한테서 연락이 왔다. 가타야마 탄이 입수됐는데 관심 있느냐고. 두 폭 병풍으로 만들어진 작품을 펼치는 순간 숨이 막혔단다. 평소 받던 액수의 10배를 불렀다. 부르는 대로 값을 치르고 콜렉션에 편입시켰다. 나중에 국립현대미술관으로부터 양도해 달라는 말을 들었지만 거절했다고 전했다.

강점기 미술에 관한 또 하나 웃픈 이야기. “한국에서 활동한 일본 화가들은 경계인에 해당됩니다. 해방 뒤 한국에서도, 일본에서도 ‘왕따’였어요. 한국에 남은 작품들은 낙관이나 화제를 오려내 당대 한국작가들 작품으로 변조되거나 작가 미상으로 유통됐어요. 변조하려던 순간 구해낸 작품도 많아요. 동양화는 변조 여부를 가려낼 수 있어 그나마 다행입니다. 덧칠이 가능한 유화는 대책이 없어요.”

국문학을 전공한 미술애호가에서 연구가로 발전한 황씨는 속편을 쓸 만큼 강점기 한일 미술교류 관련 자료를 확보하고 있다고 했다. 다음 책 주제는 ‘위작문제’라고 했다.

임종업 선임기자

blitz@hani.co.kr

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기