등록 : 2019.06.12 18:13

수정 : 2019.06.12 19:20

|

|

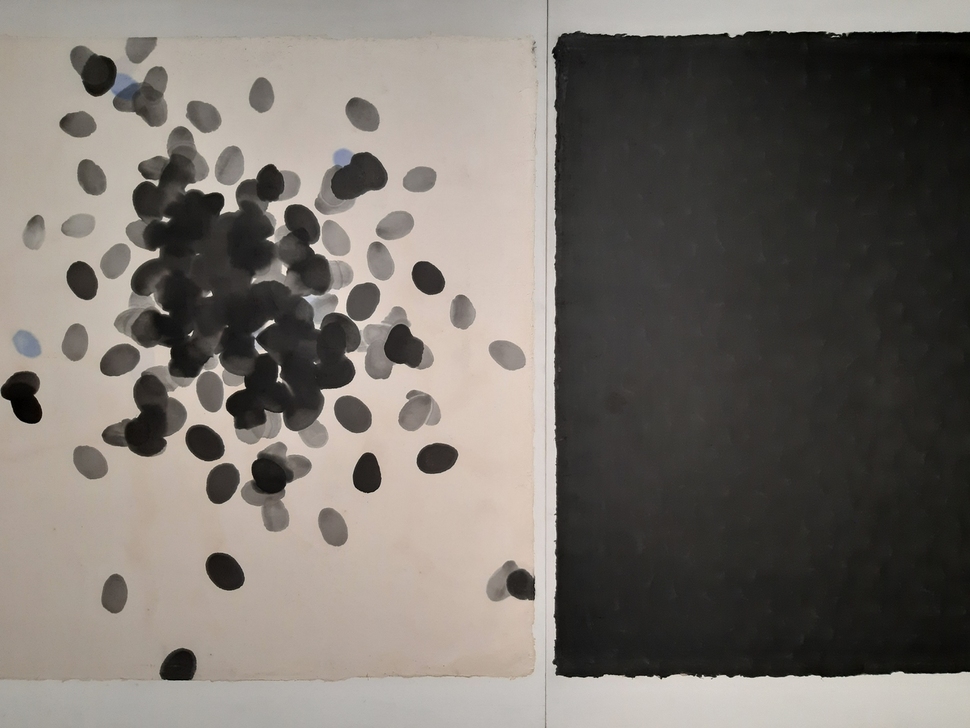

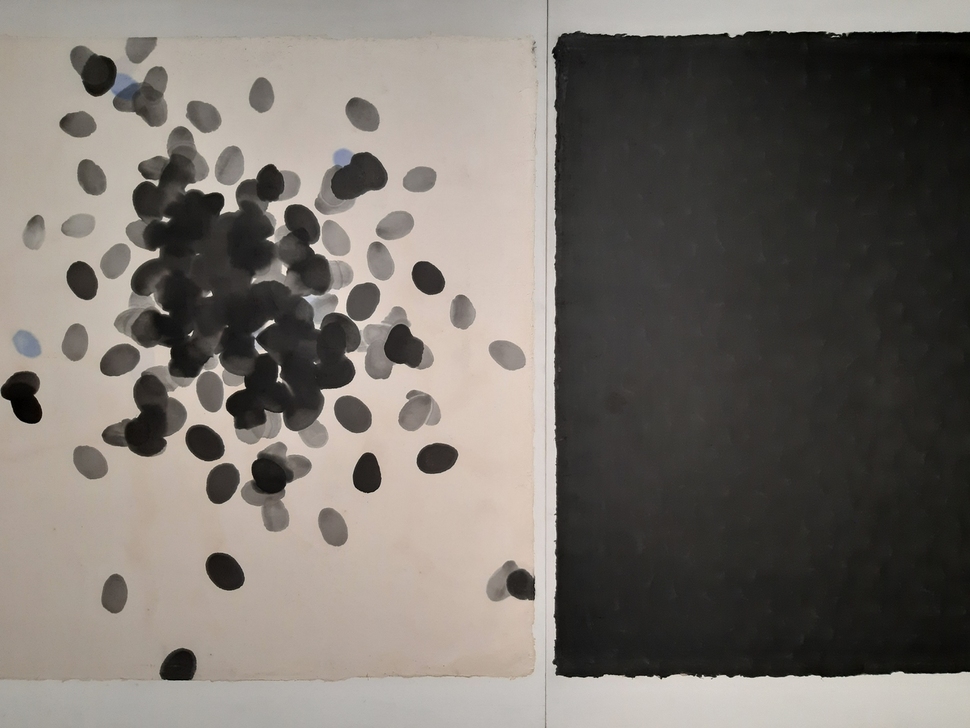

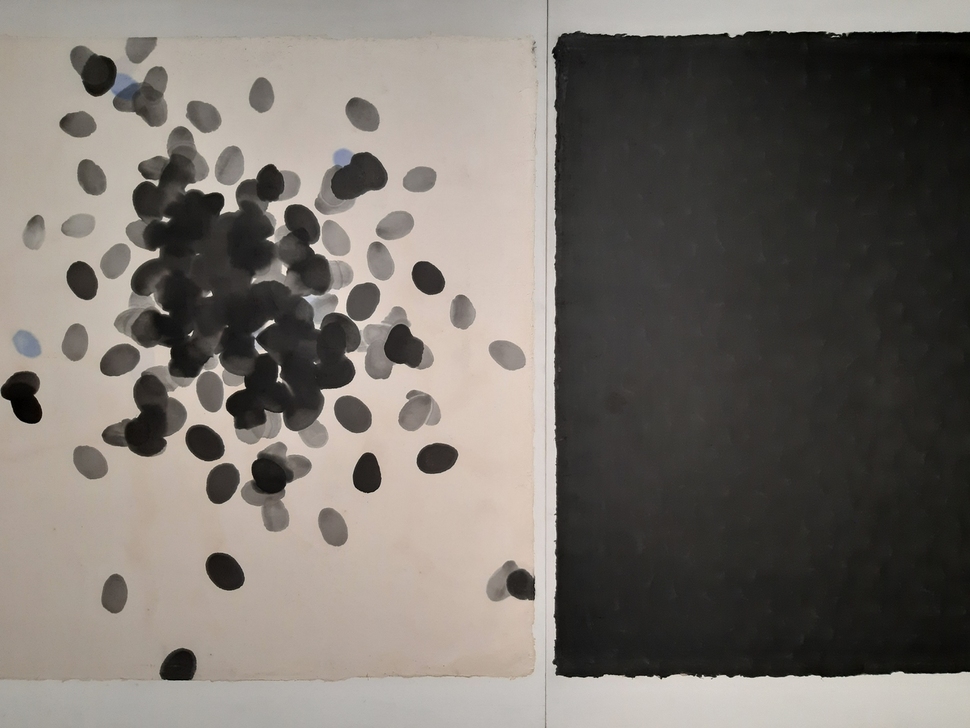

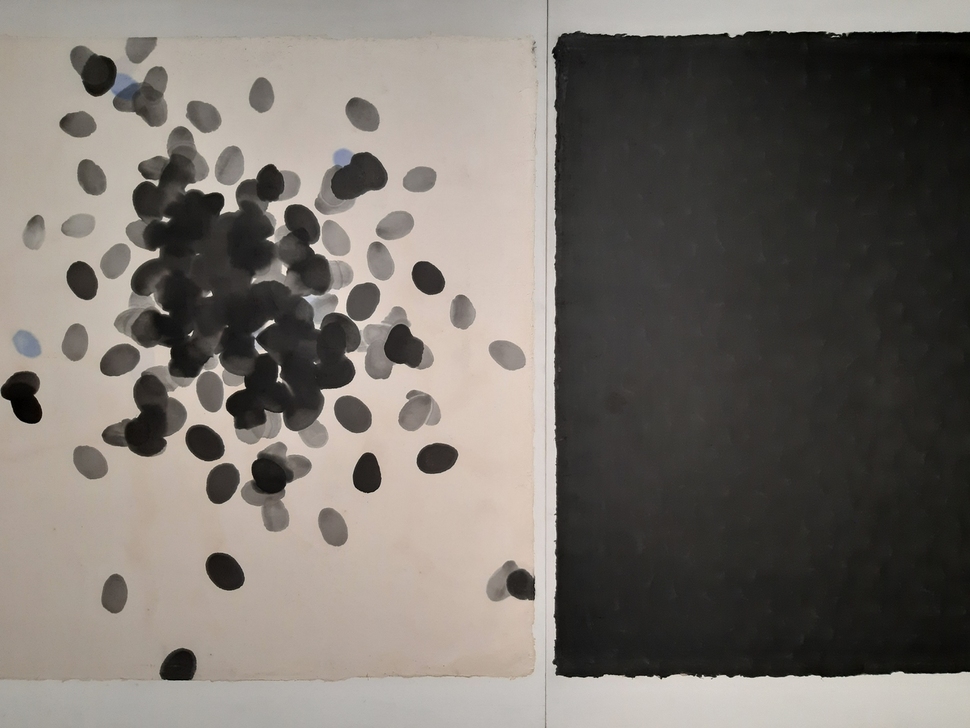

곽인식의 1985년작 <작품 85-5-10>. 쌀알 모양의 색점들이 중첩된 화면과 먹으로 덮인 화면이 대비를 이룬다.

|

국립현대미술관 곽인식 100돌 회고전

1950년대 이후 일본에서 본격 활동

모더니즘 작가들에게 영향 줬지만

1970년대 ‘쌀알’ 회화로만 알려져

전위적 작업세계 통합적 재조명 기회

|

|

곽인식의 1985년작 <작품 85-5-10>. 쌀알 모양의 색점들이 중첩된 화면과 먹으로 덮인 화면이 대비를 이룬다.

|

<끝없는>은 국립현대미술관 과천관 들머리 정원에 솟은 높이 15m짜리 원통형 옥돌탑 제목이다. 애호가들이라면 미술관 현관에 있는 백남준의 대작 <다다익선> 못지않게 33년째 그곳을 지킨 돌탑의 자태를 랜드마크처럼 떠올릴 것이다. 그러나 이 작품의 제목과 작가 곽인식(1919~1988)을 아는 이들은 거의 없다. 한국과 일본의 60~70년대 현대미술운동에 큰 그늘을 드리웠으며, 이우환, 박서보 등 후배 대가들의 작업에 그 영향을 뚜렷하게 남겼다. 그런데 대중은 물론이고 미술인들도 그의 발자취 전모를 아는 이들은 거의 없다. 왜 그럴까.

13일부터 국립현대미술관 과천관 1전시실에서 선보이는 곽인식 탄생 100돌 회고전 현장을 돌아보면 이런 의문은 증폭된다. 깨어진 유리판과 진열장에 들어온 자연 상태의 돌덩이들, 단색조 화면에 붙어 있는 전구와 바둑알 같은 50~60년 전 오브제 작품들을 보면 어디서 많이 본 듯한 명품 이미지들이 단박에 연상된다. 바로 요즘 미술 시장에서 잘 팔리는 이우환 작가의 작품들이나 박서보 등 국내 원로작가들의 모노크롬 회화들이다. 그만큼 그의 작품과 이미지나 구성상 밀접하게 연결된다는 뜻이다.

|

|

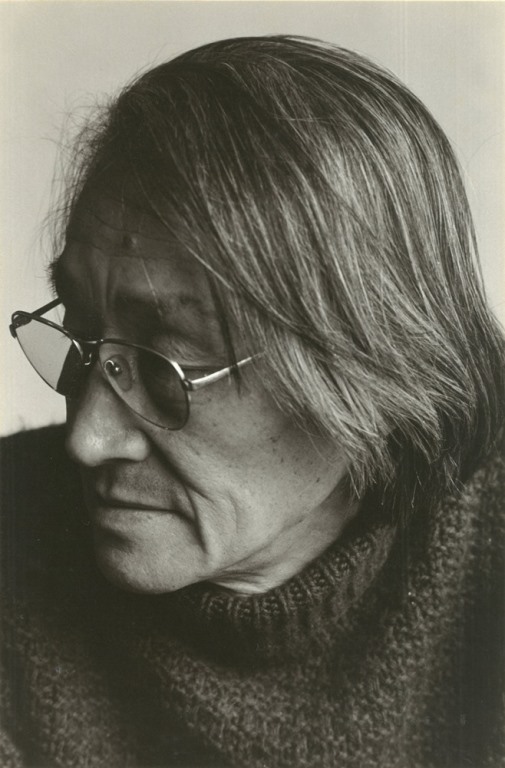

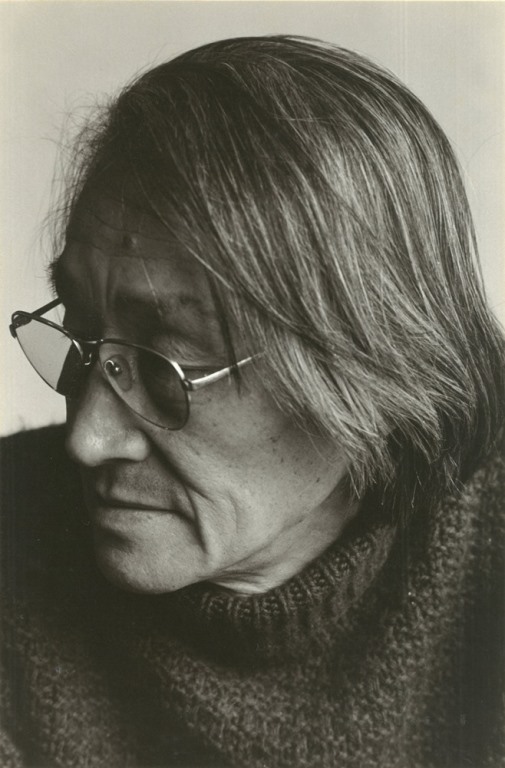

말년의 곽인식 작가.

|

곽인식의 작품들은 이우환, 박서보 유의 단색조 회화가 60년대 말~70년대 초 등장할 때보다 훨씬 앞선 50년대 말부터 60년대 초에 전후 일본 현대미술판에 선구적으로 등장했다. 일제강점기 일본미술학교에서 유학했던 곽인식은 한일 단색조 회화와 오브제 작품의 선구자였다. 일제 말기 귀국했다가 한국전쟁 직전 다시 밀항한 이 대가는 전후 일본 현대미술의 주요 작가로 당대 전위미술의 지형도를 그려나갔다. 리얼리즘 영역에서 북송선을 탄 밀항 작가 조양규가 있었다면 모더니즘 전위 미술에선 곽인식이 있었다. 사물 그 자체 자연과 인간의 합일에 일찌감치 주목했던 곽인식의 오브제 아트는 60년대 후반 이탈리아에서 발흥한 오브제 아트인 아르테 포베라 운동보다 앞서갔다는 평가를 받는다.

|

|

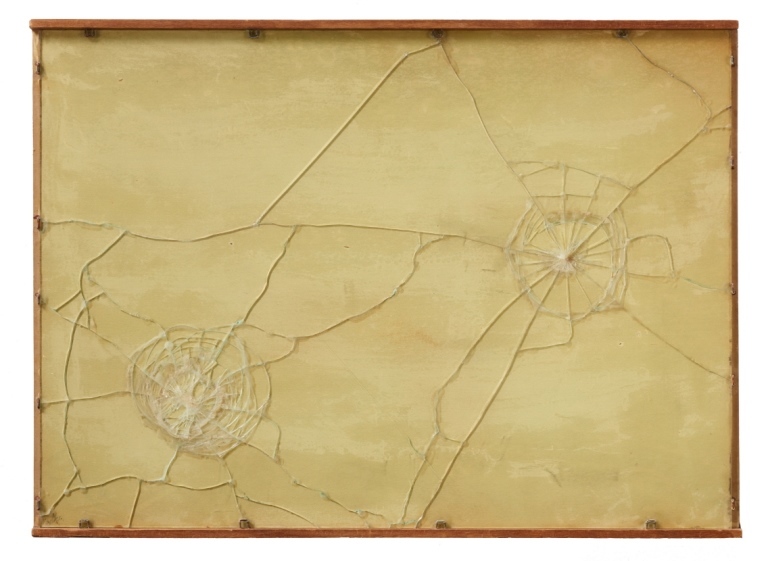

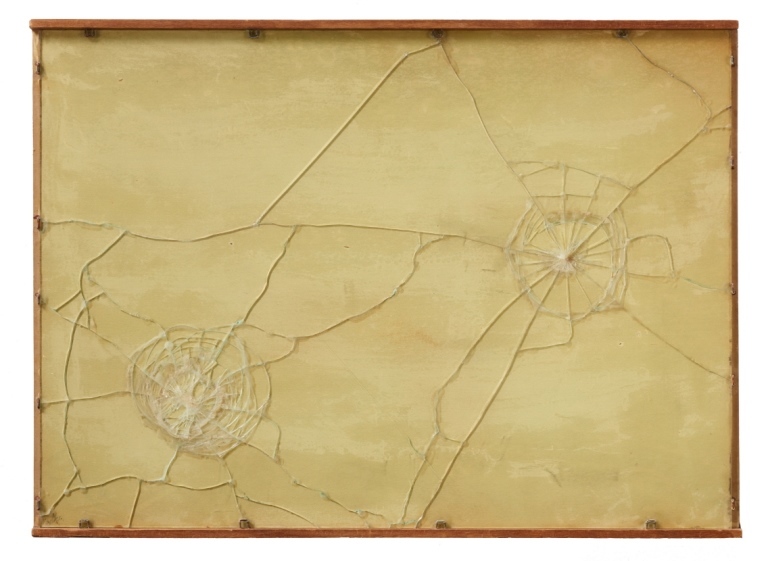

곽인식의 1963년작 <작품 63>. 국립현대미술관 소장

|

국내 화랑가에서 곽인식 작품들은 70년대 나온 쌀알 모양의 색점 회화를 위시해 단색조 회화의 일파로만 알려져왔다. 그만큼 이번 전시는 고인의 작업세계 전모를 처음 조명한다는 점에서 의미가 적지 않다. 전시는 1937년부터 50년대까지 그의 작품세계 초창기를 다룬 ‘현실인식과 모색’, 60~75년에 이르는 ‘균열과 봉합’, 76년부터 88년 세상을 뜨기까지 말년의 작품들이 모인 ‘사물에서 표면으로’ 섹션으로 나뉜다. 이 중 ‘균열과 봉합’은 국내에 조명된 적 없는 60년대 전위작업들을 전면적으로 다뤄 눈길을 붙잡는다. 노랑·빨강 등 강렬한 원색 물감의 화폭에 석고로 올록볼록한 덩어리를 추가해 물성을 강조한 단색조 화면, 이런 모노크롬 회화에 철사·바둑알·유리병·전구 등을 붙인 60년대 초반의 사물 회화들이 등장한다. 그리고 그 뒤 깨어진 유리판, 유리 조각을 붙인 화폭, 놋쇠·철·종이 오브제 작업들은 물성을 향한 곽인식의 탐색 과정을 보여준다. 음영의 대조나 기하학적 요소를 강조한 초현실주의풍의 인물화가 등장하는 일본 유학 시기인 1940~50년대, 다시 일본으로 돌아갔을 때의 초창기 작업들은 눈알, 손발이 강조된 독특한 구도로 이후 1960~70년대의 전위작업을 예고한다. 70년대 이후 작업들은 나무와 돌 등에 먹과 색점 등을 접합시키거나 평면에 맑고 투명한 느낌의 여러 색점을 중첩시켜 말년의 무위적인 세계가 자유롭게 투영된 양상을 드러낸다. 9월15일까지. 글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 도판 국립현대미술관 제공

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기