등록 : 2008.05.28 19:23

수정 : 2008.05.29 09:47

인쇄조합 “사업조정 대화중 인수, 신의 저버려”

한솔 “출판안해 영세 인쇄시장 뺏는일 없어”

한솔그룹의 한솔텔레콤이 최근 인쇄업체를 인수하면서 ‘패키징’(종이 포장박스) 사업에 뛰어들자 중소기업계가 크게 반발하고 있다. 중소기업들이 한솔제지의 인쇄업 진출 움직임을 막기 위해 ‘사업조정’을 신청한 상황에서, 그룹의 또 다른 계열사가 동일한 사업을 추진하고 나섰기 때문이다. 대한인쇄정보산업협동조합연합회(인쇄조합)는 “한솔그룹의 문어발식 확장을 규탄하기 위해 서명운동, 탄원서 제출, 항의집회 등을 단계적으로 벌일 계획”이라고 28일 밝혔다.

인쇄조합이 한솔그룹과 갈등을 빚는 것은 한솔텔레콤의 인쇄업체 인수가 사업조정제도의 허점을 이용해 애초의 상생협력 약속마저 뒤집었다고 보기 때문이다. 인쇄조합은 한솔제지의 인쇄업체 인수합병 움직임이 본격화된 지난해 10월 사업조정을 신청했고, 최근까지 자율합의를 위한 대화를 진행했다.

한솔제지는 두차례 사업조정회의에서 인쇄업체와 협력체제를 구축하겠다며 인쇄조합에 협력업체를 추천해달라고 요청하기도 했다. 이런 가운데 한솔그룹의 시스템통합(SI)업체인 한솔텔레콤은 지난 15일 연매출 100억원 규모인 대영인쇄를 40억원에 인수하는 영업양수도 계약을 체결했다.

인쇄업체들은 한솔그룹이 ‘신의’를 저버렸다고 불만을 토로한다. 또 앞으로 한솔이 팜플렛, 사용설명서, 달력, 종이 포장상자 등을 만드는 상업인쇄 시장을 장악해 영세 인쇄업체들을 고사시킬 것이라고 우려한다. 인쇄조합의 이충원 회장은 “한솔텔레콤의 인쇄업체 인수 소식을 접하고 한솔제지에 항의하자 자기들은 모르는 일이라고 발뺌했다”며 “한솔피앤에스로 사명을 바꾼 포장사업체를 2015년까지 매출 5000억원대로 키운다고 하는데, 이게 현실화되면 영세 인쇄업체 2000곳이 도산하게 될 것”이라고 주장했다. 상업인쇄 시장은 3조5천억원 규모로 추산되며, 8000개 안팎의 중소기업들이 시장을 분점하고 있다.

인쇄조합의 반발에 대해 한솔그룹은 사업영역에 대한 오해에서 비롯된 것이라고 해명한다. 한솔그룹 관계자는 “우리가 추진하는 사업은 출판인쇄가 아니라 종이, 플라스틱, 유리소재 등을 활용한 패키징(포장) 사업”이라며 “사업조정회의에서도 여러 차례 설명했으며, 앞으로도 영세업체들의 상업인쇄 시장을 빼앗는 일은 없을 것”이라고 말했다. 또 사업조정이 진행되는 중에 별도의 계열사가 인쇄업체 인수에 나선 까닭에 대해선 “그룹 내에서 누가 패키징 사업을 맡을 것인지 결정되지 않은 상황이었으며, 인쇄업체를 인수하는 스케줄이 닥치니까 어쩔 수 없이 벌어진 일”이라고 설명했다.

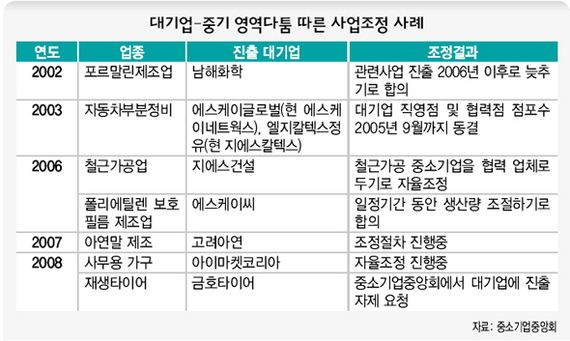

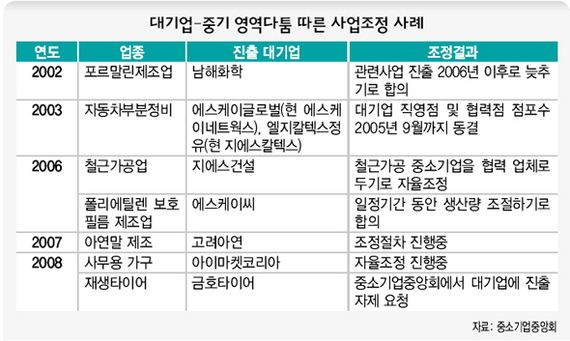

중소기업계는 고유업종 제도가 지난해 폐지된데다 출자총액제한을 없애는 등 규제완화 바람까지 불어닥친 까닭에, 대기업들의 중소기업 시장 잠식이 더욱 빈번해질 것으로 내다본다. 실제 올 들어서도 삼성그룹 계열사들이 출자한 아이마켓코리아의 사무용가구 브랜드 출시, 한국타이어에 이은 금호타이어의 재생타이어 시장 진출 등에 대한 중소기업계의 사업조정 신청이 잇따르고 있다. 중소기업중앙회의 이종목 기업협력팀장은 “지난해 고유업종 지정이 풀린 18개 업종들을 살펴보면, 지난해 8월까지 문을 닫은 중소기업이 97개사에 이른다”며 “중소기업들이 자생력을 키울 수 있도록 사업조정제도를 보완·강화해야 한다”고 말했다. 임주환 기자

eyelid@hani.co.kr

|

“대기업, 중기 영역침해때2년간 사업참여 제한 한계”

‘사업조정제’ 개선 목소리 높아

중소기업의 사업영역을 보호하는 사업조정제도 개선을 요구하는 중소기업계 목소리가 높아지고 있다. 사업조정은 2006년 말 중소기업 고유업종 제도 폐지 이후 대기업의 중소기업 영역 침범을 제어할 수 있는 유일한 수단으로 남았지만, 영역을 침범하는 대기업에 2년간 사업 참여나 확장을 제한하는 조항만으로는 실효성이 낮다는 것이다.

중소기업계는 현행 사업조정제도에 따른 최대 2년간의 사업참여 제한이 중소기업들의 자생력을 키우기에 턱없이 모자란다고 말한다. 실제 지난 2003년 에스케이글로벌(현 에스케이네트웍스)과 엘지칼텍스정유(현 지에스칼텍스)의 자동차정비시장 진출을 막기 위해 사업조정을 받은 한국자동차부분정비사업조합연합회는 최근 이 두 회사에 대해 또다시 사업조정 신청을 냈다. 2만8000여개에 이르는 ‘동네 카센터’들이 자생력을 키우지 못한 상태라는 것이 중소업체들의 주장이다. 그러나 에스케이네트웍스는 ‘2003년 6월 상호합의에 따라 2년간 사업장 수를 동결 유지했음에도 재차 중재 요청을 하는 것은 시장에서 경쟁하는 다른 브랜드 경정비 업체들과의 역차별 논란을 부를 수 있다’는 태도를 보이고 있다.

사업조정이 기업별로 이뤄지고, 협동조합을 구성하지 않은 중소기업들이 신청하기 힘들다는 것도 문제다. 한솔텔레콤 사례처럼 그룹의 다른 계열사가 사업조정이 들어온 영역으로 진출을 추진해버린 경우, 또다시 사업조정을 신청해야 한다. 또 조합이 결성되지 않은 사업영역의 경우, 해당 업종 3분의 1 이상 중소업자들의 동의가 있어야 사업조정을 신청할 수 있다고 규정돼 사실상 사업조정 신청이 불가능한 실정이다.

이에 대해 중소기업연구원의 정연승 연구위원은 “유예기간 2년이 지난 후에도 다수 기업의 도산과 대량실업이 우려되는 경우 일본처럼 유예기간을 없애거나 5년 정도로 넓히는 것이 필요하다”며 “또 중소기업들의 도덕적 해이를 막게 유예기간 동안 구체적인 자구노력 계획을 제출하게 하는 등 제도적 장치도 필요하다”고 제안했다.

임주환기자 eyelid@hani.co.kr

|

|

|

광고

기사공유하기