|

|

그래픽_김승미

|

LGU+발 이통업계 재편 전망이 발단

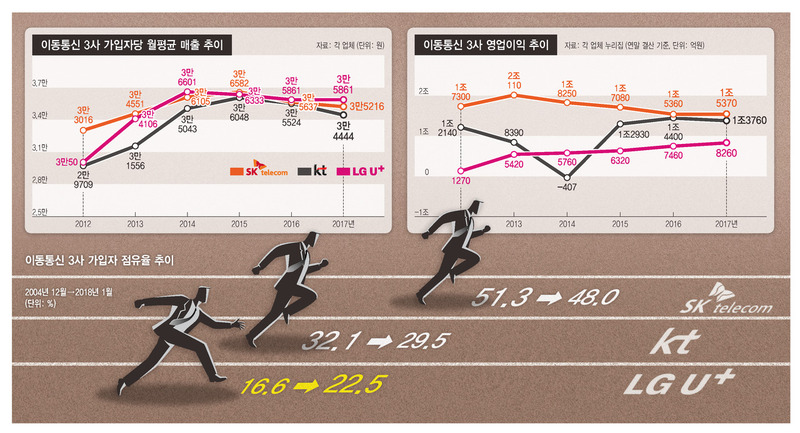

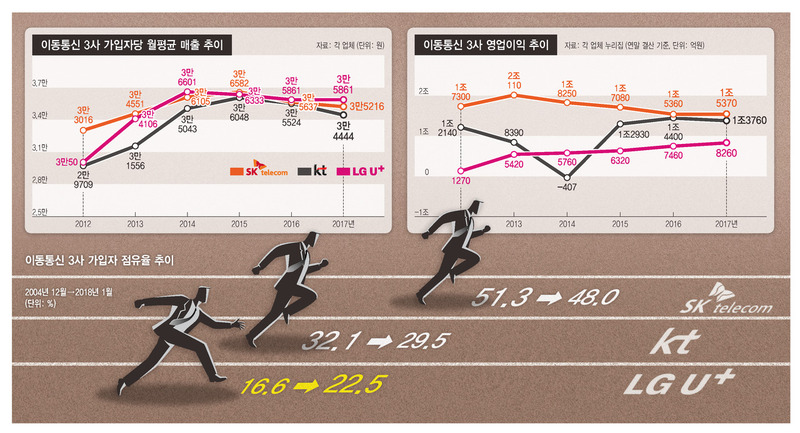

“2020년쯤 LGU+가 KT 추월 가능”

LGU+, 가입자당 매출 이어 영업이익 역전?

‘형님 사업자’들과 가입자점유율 격차도 좁혀

KT·SKT “LGU+ 추격 따돌려라” 안간힘

관리수수료 차등화로 유통점 독려

“시장 포화되고 가입자 결합상품·약정에 잡혀

가입자 끌어오기 힘드니 집토끼 주머니 노려”

경쟁 활성화가 거꾸로 가계통신비 부담 키워

보편요금제 도입 등으로 부작용 해결해야

|

|

그래픽_김승미

|

이동통신 업계 1·2위 사업자인 에스케이텔레콤(SKT)과 케이티(KT)가 ‘꼴찌’ 엘지유플러스(LGU+)에 추월당하지 않기 위해 안간힘을 쓰는 모습을 보여 주목된다. 이미 가입자당 월평균 매출(ARPU. 이동통신 서비스 기준)에서는 두 업체 모두 엘지에 밀렸고, 이런 추세대로라면 머지않아 케이티와 엘지의 영업이익이 역전될 수 있다는 전망도 나온다.

이런 상황이 이통사들로 하여금 정부의 가계통신비 부담 완화 노력에 찬물을 끼얹는 행태란 지적에도 일제히 고가 요금제 마케팅에 열을 올리게 하고 있다는 지적도 많다.

18일 케이티와 엘지의 영업이익 추이를 보면, 격차가 빠르게 좁혀지고 있다. 케이티 영업이익은 2013년 8390억원에서 이듬해 407억원 적자로 곤두박질쳤다가 2015년 1조2930억원으로 회복된 뒤 2016년 1조4400억원으로 증가했으나 지난해에는 다시 1조3750억원으로 감소했다. 반면 엘지는 2013년 5420억원, 2014년 5760억원, 2015년 6320억원, 2016년 7460억원, 지난해 8260억원으로 꾸준히 증가하고 있다. 시장에서는 1~2년 안에 엘지의 영업이익이 1조원을 넘을 것이란 전망도 나온다.

속을 들여다보면 더욱 극명하게 대비된다. 케이티 영업이익이 2014년 적자로 전환됐다가 이듬해 1조2930억원 흑자로 반등한 배경에는 대규모 인력 감축, 사업 구조조정, 직원들에 대한 복지 축소 등을 통해 비용을 줄인 영향이 크다. 케이티는 황창규 회장 취임 첫해인 2015년 희망퇴직을 통해 직원 8300여명을 내보내고, 자녀 학자금 지급 등을 폐지했다. 알짜 사업 자회사들도 상당수 팔았다.

엘지의 영업이익 증가는 수익 증대에 기반하고 있다. 이동통신 사업의 수익성을 보여주는 가입자당 월평균 매출에서 이미 케이티는 물론이고 에스케이까지 제쳤다. 지난해 엘지의 가입자당 월평균 매출은 3만5861원으로 케이티의 3만4444원은 물론이고 에스케이텔레콤의 3만5216원보다도 높았다. 게다가 최근 2년 사이 케이티 가입자당 월평균 매출은 1080원, 에스케이는 421원 떨어졌으나 엘지는 현상 유지를 했다.

|

|

*그래픽을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

|

두 업체 간 이동통신 가입자점유율 격차도 좁혀지고 있다. 한때 35%에 육박하던 케이티 가입자점유율은 지속적으로 감소해 지난해에는 29%(MVNO 가입자 제외)대를 겨우 지켰다. 반면 엘지 가입자점유율은 꾸준히 증가해 지난해에는 22%를 넘어섰다. 두 업체 간 가입자 수 격차는 400만 밑으로 떨어졌다.

영업이익, 가입자당 월평균 매출, 가입자 수 등은 설비·마케팅 투자 여력과 직결된다. 엘지는 해마다 늘어나는 영업이익을 바탕으로 사물인터넷(IoT) 서비스와 드론, 차세대 이동통신(5G) 같은 신사업에 대한 투자를 선제적으로 벌이고 있다. 최근에는 케이블방송사업자(SO) 인수 의사도 밝혔다. 권영수 엘지 부회장은 지난달 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘모바일 월드 콩그레스’(MWC)를 둘러본 뒤 기자들과 만나 “차세대 이동통신(5G) 서비스를 기회로 꼴찌에서 벗어나겠다”고 말했다.

엘지는 2000년대 중반까지만 해도 이동통신 시장에서 ‘무능력자’였다. ‘선발 사업자들의 발목을 잡아달라고 정부를 향해 우는소리를 하는 게 엘지가 사는 법’이란 말까지 들었다. 구본무 엘지 회장이 그룹 창립 50주년(1997년)을 맞아 연 기자간담회에서 “이동통신 서비스가 ‘황금알을 낳는 거위’라고 해서 각서까지 쓰며 사업권을 땄더니 황금알은커녕 메추리알도 낳기 힘들 것 같다”고 말하기도 했다.

엘지의 이런 변신에 가장 긴장하는 쪽은 케이티다. 케이티 관계자들의 말을 들어보면, 케이티경영연구소는 지난해 주요 임원들에게 통신시장 경쟁 상황을 설명하면서 ‘지금 추세대로라면 머지않아 엘지유플러스에 추월당할 수 있다’고 경고했다. 한 임원은 “이상철 부회장 시절 엘티이(LTE)에 올인하고 가입자 수 늘리기에 매진하는 전략을 편 이후 엘지의 가입자당 월평균 매출이 계속 증가해 2020년쯤에는 영업이익에서 케이티를 추월할 수 있다고 전망했다”고 전했다.

케이티는 우리나라 통신업계를 대표해온 사업자다. 엘지에 추월당할 경우 체면이 말이 아니게 된다. 엘지를 따돌릴 가장 확실한 방법은 가입자를 빼와 시장점유율을 높이는 것이지만 쉽지 않다. 가입자점유율을 1% 올리기 위해서는 1조원 이상(업계 추산)의 마케팅비가 들고, 유지하는 비용도 만만찮기 때문이다. 긴장하기는 에스케이텔레콤도 마찬가지다. 이 업체의 한 임원은 “이미 2000년대 중반부터 케이티보다는 엘지를 더 의식하고 있다”고 말했다.

정홍식 전 정보통신부 차관은 재임 시절 “3개 사업자가 경쟁하는 상황에서는 점유율이 ‘6 : 3 : 1’ 구도일 때 시장이 가장 안정화된 상태를 보인다. 순위가 뒤집힐 수 없는 상태이기 때문이다. 하지만 어느 쪽에서건 격차가 좁혀져 순위가 바뀔 수도 있다는 분석이 나오는 순간 시장이 요동치기 시작한다. 뒤집으려는 힘과 반작용이 생기기 때문”이라고 지적했다. 이 지적대로라면, 지금 상황은 엘지가 케이티를 추월해 ‘꼴찌’를 벗어나겠다는 의지를 가지면서 이통 업계 재편 동력이 커졌고, 선발 사업자들이 방어에 나서면서 경쟁이 치열해지고 있는 꼴이다.

|

|

서울 용산구 전자상가 일대 3개 이동통신 가입 대리점 앞 모습. 신소영 기자 viator@hani.co.kr

|

일반적으로는 경쟁이 치열해지면 가격(요금)이 싸지면서 소비자들의 부담이 줄어든다. 하지만 지금 상황은 거꾸로 소비자들의 가계통신비 부담을 키울 수 있다는 우려를 낳고 있다. 한 통신업체 임원은 “이동통신 시장이 포화 상태인데다 가입자들이 결합상품과 각종 약정에 묶여 있어 빼오기도 쉽지 않다 보니 ‘집토끼’(기존 가입자)를 대상으로 매출을 늘리는 전략에 나설 수밖에 없다”며 “이통사들이 정부의 요금인하 요구에 사생결단을 하듯 버티는 것도 이런 맥락으로 볼 수 있다”고 말했다.

실제로 케이티는 지난 1일부터 저가 요금제의 관리수수료(가입자한테서 받은 요금 가운데 일부를 대리점에 떼어주는 것) 요율은 깎고 고가 요금제는 높였다. 관리수수료를 더 받으려면 가입자들에게 고가 요금제를 우선적으로 권하라고 독려하는 것이다. 에스케이 역시 고가 요금제 가입자에 대해서는 관리수수료 요율을 1~2%포인트 올려주고 있다. 이용량보다 비싼 요금을 내는 ‘호객’(호구 고객)이 양산될 수 있다.

고가 요금제 마케팅으로 업계 순위를 뒤집거나 추격을 따돌릴 수 있을까. 이통 3사 가운데 최초로 월 8만8천원 이상 내면 무제한의 데이터를 속도 제한 없이 이용할 수 있게 하는 요금제를 앞세운 엘지 관계자는 “월 8만8천원이면 가입자당 월평균 매출의 2.5배 수준이다. 매출 측면에서 보면, 월 8만8천원 이상 요금을 내는 가입자 한명이 중저가 요금제 가입자 2.5명과 맞먹는 셈이다. 케이티와의 가입자 수 격차가 400만 정도 되는데, 요금을 월 8만8천원씩 내는 가입자를 케이티보다 200만명 정도 많게 하는 것으로 가입자 수 격차를 충분히 메울 수 있다”고 설명했다.

이용자 등 가계통신비 부담 완화를 요구해온 쪽에서는 황당하기 그지없다. 급기야 추혜선 정의당 의원과 참여연대·경제정의실천시민연합·소비자시민모임·소비자연맹 등이 한목소리로 “고가 요금제 가입 유도를 중단하라”고 촉구하고 나섰다.

김재섭 기자

jskim@hani.co.kr

◎ Weconomy 홈페이지 바로가기: http://www.hani.co.kr/arti/economy◎ Weconomy 페이스북 바로가기: https://www.facebook.com/econohani

광고

기사공유하기