등록 : 2018.12.16 19:40

수정 : 2018.12.16 21:55

|

|

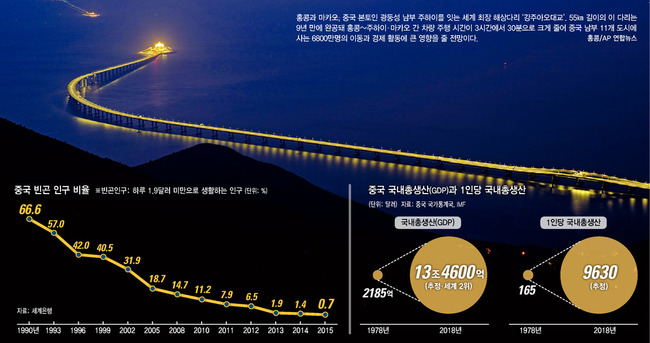

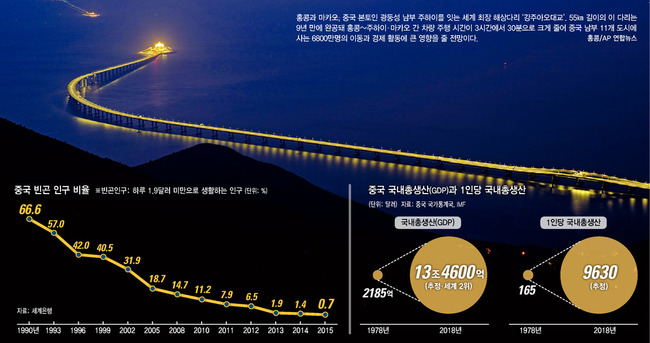

※ 그래픽을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

|

꺾인 성장률에 경제 성장 한계론 이어져

중국 쪽은 “일반화 말라” 반박

|

|

※ 그래픽을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

|

40년 동안 10%를 넘나든 고속 성장은 개혁·개방을 주도하는 중국 지도부에 ‘정당성’과 함께 추진력을 안겨줬고, 가속화한 개혁·개방은 다시 성장을 가져오는 선순환으로 이어졌다.

하지만 중국 경제가 둔화하면서 지속 가능성에 대한 물음표가 제기된다. 성장률은 2010년(10.6%)에 마지막으로 두자릿수를 찍고 2015년부터는 6%대를 기록 중이다. 올해 목표치는 6.5%이지만, 내년엔 최저 5.5%까지 떨어질 수 있다는 전망도 나온다.

<뉴욕 타임스> 칼럼니스트 브렛 스티븐스의 최근 칼럼은 ‘중국 비관론’의 결정체라 할 만하다. 한때 선진국 부상을 꿈꾸다 좌절한 브라질의 오늘을 보면 중국의 미래도 밝지 않다는 것이다. 스티븐스는 성장률을 비롯한 중국의 통계는 신뢰하기 힘들며, 중국 경제는 34조달러 규모의 막대한 부채 위에 불안하게 서 있다고 했다. 또 중국 부유층 46%가 미국 등 해외로 이민 가고 싶어 하는 상황을 들어, 정치·사회의 자유가 없는 중국은 “떠오르는 강대국”이 아니라 “쇠락하는 강대국”이라고 진단했다. 미국은 앞으로 중국의 부상이 아니라 중국의 쇠락을 관리해야 한다는 주문이다.

중국공산당 기관지 <인민일보>의 선임기자 딩강은 지난 5일 칼럼에서 중국과 브라질은 다르다고 반박했다. 브라질은 원자재 수출을 주 수입원으로 삼다 보니 강한 제조업 기반을 만들지 못했고, 브라질 사람들은 중국 사람들만큼 부지런하지 않다는 것이다. 그는 “중국은 큰 나라여서 하나의 사례만 인용해 전망이 어둡다고 하는 것은 지나친 일반화”라며 “중국은 부침 속에서도 항상 해결책을 찾는다”고 했다.

이런 주장과 반박은 ‘중진국 함정론’에 관한 것이기도 하다. 2006년 세계은행 보고서에 등장한 이 개념은 개발도상국 경제가 순항을 거듭하다가 1인당 소득 1만달러 정도에 이르러 멈추는 현상을 말한다. 1960~70년대의 남미 국가들이 전형적인 경우다.

무역흑자 대폭 축소와 기술 절취 중단을 요구하는 미국의 압박이 거세진 것도 중국의 경제 패권 도약에 큰 걸림돌로 작용할 수 있다. 이런 맥락에서 1980~90년대 일본 사례가 언급되기도 한다. 미국은 1985년 일본의 자국에 대한 무역흑자 축소를 요구하며 엔화 가치를 대폭 절상하는 플라자합의를 이끌어냈다. 일본은 수출 부진으로 인한 경기 둔화에 대응하려고 금리를 낮췄고, 이게 부동산 거품과 붕괴로 이어졌다는 평가가 있다.

베이징/김외현 특파원

oscar@hani.co.kr

광고

기사공유하기