등록 : 2019.04.11 18:00

수정 : 2019.04.11 18:03

|

|

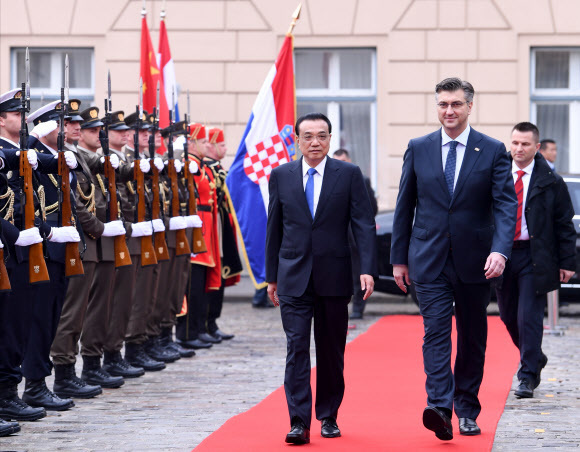

리커창 중국 국무원 총리가 10일 크로아티아 자그레브에서 안드레이 플렌코비치 총리와 회담에 앞서 의장대를 사열하고 있다. 자그레브/신화 연합뉴스

|

중국 지위 ‘협력적 동반자’서 ‘체제 경쟁자’로 변화 조짐

|

|

리커창 중국 국무원 총리가 10일 크로아티아 자그레브에서 안드레이 플렌코비치 총리와 회담에 앞서 의장대를 사열하고 있다. 자그레브/신화 연합뉴스

|

유럽이 달라졌다. 공세 일변도인 미국과 달리 온건한 협상 기조를 유지해온 유럽이 대중 외교정책 궤도 수정에 나선 모양새다. 미국과 일전을 벌이는 중국으로선 난감한 상황일 수밖에 없다.

리커창 중국 국무원 총리는 벨기에 브뤼셀에서 열린 제21차 중국-유럽연합(EU) 정상회의를 마친 뒤, 크로아티아 두브로브니크로 이동해 11일 중·동유럽 16개국과 중국 간 ‘16+1 회의’에 참석했다. 지난달 시진핑 국가주석의 유럽 3개국 순방에 이어 중국 최고지도부가 잇따라 올 첫 외교무대로 유럽을 선택한 데는 이유가 있다.

일찌감치 중국을 ‘전략적 경쟁자’로 규정한 미국은 트럼프 행정부 들어 전방위적 대중 압박을 펼쳐왔다. 무역 갈등 등 경제 분야뿐이 아니다. 미국 국방부는 지난해 펴낸 국가방위전략(NDS) 보고서에서 “주변국을 위협하는 약탈적 경제”와 “남중국해 군사화” 등을 거론하며, 미국이 직면한 안보위협으로 중국을 첫손에 꼽았다.

반면 유럽 쪽은 최대 교역 상대인 중국을 ‘협력적 동반자’로 규정하고, 그간 공세적 대중 정책을 자제해왔다. 하지만 지난달 시 주석의 순방을 앞두고 분위기가 전격적으로 바뀌었다. 유럽연합 쪽이 중국을 ‘경제적 경쟁자’이자 ‘체제 경쟁자’로 규정한 보고서를 펴내면서다.

이를 두고 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 “마침내 유럽연합 차원에서 중국의 위협에 단합된 대응을 할 수 있게 됐다. 유럽의 각성”이라고 표현했다. 마크롱 대통령은 시 주석 국빈방문에 맞춰 앙겔라 메르켈 독일 총리와 장클로드 융커 유럽연합(EU) 집행위원장을 초청해 함께 만나는 등 중국에 맞선 ‘하나된 유럽’을 강조했다.

외교·안보 전문 매체 <포린 어페어스>는 최근 유럽의 대중 정책 선회 이유를 3가지로 꼽았다. 첫째, 시 주석 집권 이후 중국 당국의 권위주의적 성향이 한층 강화됐고, 중국의 정치·경제적 영향력은 더욱 커졌다. 둘째, 미국의 대중 압박이 무역 협상을 통해 일정한 ‘성과’로 이어지고 있다는 것이다. 유럽 쪽도 이를 의식할 수밖에 없다는 뜻이다.

무엇보다 경제적 이유가 크다. 중국의 시장 개방 약속은 마냥 늦춰지고 있는 터에 막대한 보조금을 등에 업은 중국 국영기업이 첨단산업 분야에서 유럽 기업을 위협하기에 이르렀다. 유럽 입장에선 더는 두고 볼 수 없는 상황에 이른 셈이다.

프랑스 싱크탱크 몽테뉴연구소가 2일 낸 자료를 보면, 중국은 크게 서부-남부-동부로 나눠 유럽시장에 진출했다. 영국·독일·프랑스 등 주요국이 몰린 서부 유럽에선 과학기술·연구 분야와 자본 투자에 집중했다. 특히 첨단기술을 보유한 기업에 대한 지분 투자가 이뤄지면서, 중국이 손쉽게 유럽의 첨단 기술을 빼가는 것 아니냐는 우려가 커졌다. 2016년 중국 거대 가전업체 메이디그룹이 시가보다 60%가량 고평가해 독일 로봇 기업 쿠카의 지분 90%를 사들인 게 대표적이다.

반면 남부와 중·동부 유럽에는 거대 인프라 투자가 몰렸다. 경제 위기 탓에 대규모 구조조정과 민영화가 이뤄지는 국가에도 막대한 자금이 유입됐다. 전력·교통·금융·부동산 부문을 중심으로 2010년 이후 중국 자금 약 90억유로가 집중 투자된 포르투갈이 대표적이다. 역시 경제 위기를 겪는 그리스에선 수도 아테네에 인접한 유럽 최대 여객항인 피레우스항의 지분 67%를 중국 국영기업이 사들였다. ‘위협’을 느낄 만한 상황인 게다.

9일 중국-유럽연합 정상회담에서 채택된 공동성명은 달라진 유럽의 모습을 극명히 보여준다. 홍콩 <사우스차이나 모닝 포스트>는 11일 관계자의 말을 따 “공동성명 초안 작성 과정에서 유럽 쪽이 이례적으로 깐깐하게 협상에 임해 중국 쪽이 애를 먹었다”고 전했다. 지난해와 달리 올해 공동성명에선 시장 개방과 진입 장벽 제거 등 중국의 합의 사항 이행 시점을 특정해 못박은 것도 이 때문이다.

베이징/정인환 특파원

inhwan@hani.co.kr

광고

기사공유하기