|

|

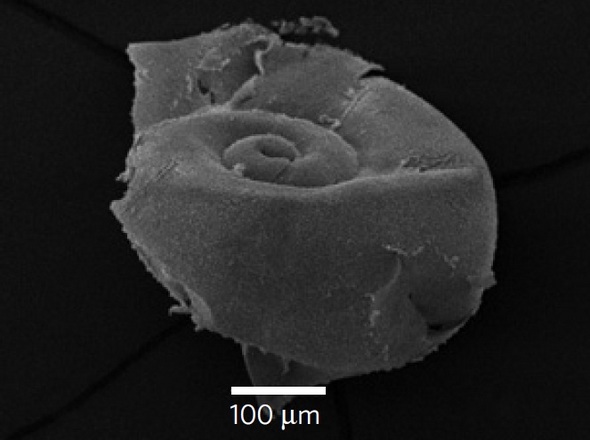

바다 표면에 사는 바다달팽이. 어류 등의 중요한 먹이이다. 사진=미국립해양대기국(NOAA)

|

■ 조홍섭 기자의 <물바람숲> 바로가기

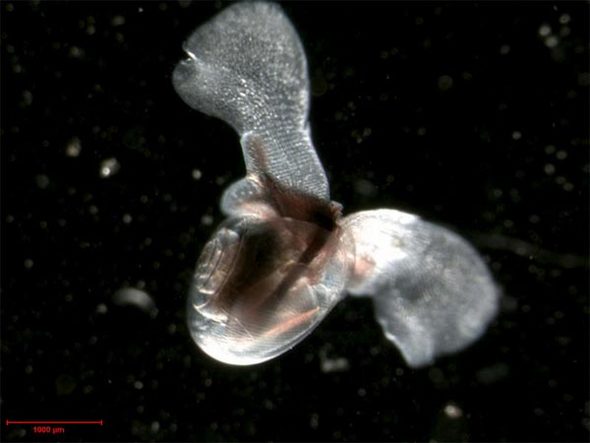

남극해 바다달팽이 껍데기 외곽 손상 확인돼…해양생태계 핵심 연체동물남극·북극해 이어 2050년께면 전세계 넓은 바다가 산성화 영향 우려 ‘바다달팽이’라는 극지방 근처의 찬 바다에 사는 동물이 있다. 바다표면 근처를 헤엄쳐다녀 ‘바다 나비’라고도 불리는 부유성 연체동물이다. 길이가 1㎝도 안 되는 이 동물이 지구온난화와 관련해 세계적인 관심을 모으고 있다. 인류가 뿜어낸 이산화탄소로 바다가 산성화하면서 이 동물이 첫 희생자가 될 가능성이 있기 때문이다. 과학자들이 수조에 바다달팽이를 넣고 실험을 했다. 바닷물은 이대로 가면 금세기 말께 남극해 근처에서 나타날 산성도를 띠도록 했다. 바다달팽이의 탄산칼슘 껍질은 이틀이 지나기 전에 흐물흐물 녹아내렸다. 이 연체동물이 아직 살아있는 상태에서 벌어진 일이다. 이 생물은 대구, 청어, 연어를 비롯해 고래에 이르기까지 바다 생태계 먹이사슬의 기초를 이룬다. 바다달팽이가 사라진다면 바다의 생태계도 속절없이 무너질 수밖에 없다." 국제적인 해양보전단체인 오세아나가 발표한 연구보고서 ‘뼈아픈 시험: 우리는 이산화탄소로부터 바다를 지킬 수 있을까’를 소개하는 2008년 11월24일치 물바람숲의 기사 '바다 생태계 먹이사슬 ‘뿌리’가 녹는다'의 일부분이다. 이 연구가 인용한 것은 미래에 나타날 것으로 예상되는 산성도를 띤 수조에 바다달팽이를 넣었을 때 어떤 일이 벌어지는지 본 실험이다. 그러나 실제로 바다에서 살아있는 바다달팽이를 채집해 그 껍데기가 받은 영향을 조사한 연구결과가 나왔다. 인류가 배출한 이산화탄소로 인한 바다 산성화가 해양생물에 피해를 끼치고 있다는 직접 증거가 나온 것이다.

|

|

|

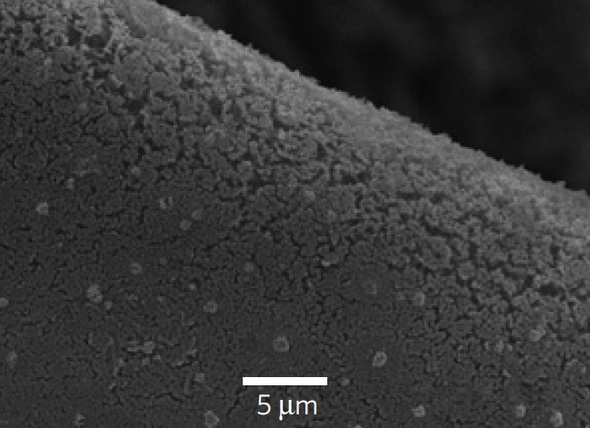

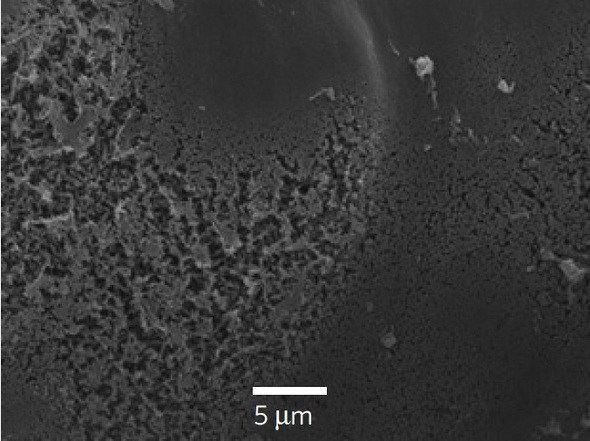

전자현미경으로 살펴본 남극해 바다달팽이 껍질의 모습. 위는 아라고나이트가 포화된 해역, 아래는 미포화된 해역. 껍질의 손상이 분명하다. 사진=영국 남극조사단

|

|

|

|

아라고나이트가 부족해 바다달팽이 껍질에 부식이 일어난 모습. 사진=영국 남극조사대

|

|

|

바다생태계 붕괴의 카나리아일까. 바다달팽이가 헤엄치는 모습. 사진=미국립해양대기국(NOAA)

|

(■ 관련 기사: 바다 산성화로 물고기가 ‘미친다’) ■ 기사가 인용한 논문 원문 정보Extensive dissolution of live pteropods in the Southern Ocean

N. Bednarsek, G. A. Tarling, D. C. E. Bakker, S. Fielding, E. M. Jones, H. J. Venables, P.Ward,

A. Kuzirian, B. Leze, R. A. Feely and E. J. Murphy

Nature Geoscience, DOI: 10.1038/ngeo1635 조홍섭 환경전문기자 ecothink@hani.co.kr

| |

기사공유하기