등록 : 2019.01.11 16:32

수정 : 2019.01.11 20:41

|

|

헬멧, 방패, 몽둥이, 보호대 등으로 완전무장해 마치 경찰 특수기동대처럼 보이는 용역경비업체 직원들이 2011년 6월 회사에 들어오려는 유성기업 노조원들과 대치하고 있다. 아산/금속노련 제공

|

인권위 “유성기업 사태로 노동자들 정신적 피해 입어”

대표이사와 관계 기관 등에 시정 권고와 의견 표명 결정

|

|

헬멧, 방패, 몽둥이, 보호대 등으로 완전무장해 마치 경찰 특수기동대처럼 보이는 용역경비업체 직원들이 2011년 6월 회사에 들어오려는 유성기업 노조원들과 대치하고 있다. 아산/금속노련 제공

|

2011년부터 노무법인 ‘창조컨설팅’ 등이 동원된 노조 파괴 작업이 이뤄진 유성기업 노조원들의 정신건강이 크게 악화하고 있다는 국가인권위원회(인권위)의 설문조사 결과가 나왔다.

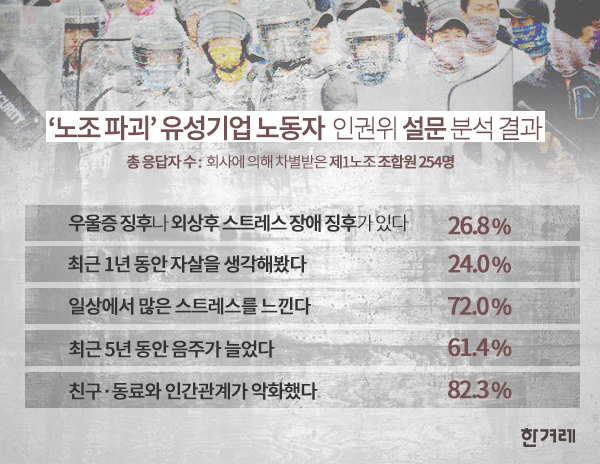

인권위는 11일 “유성기업 사태가 제1노조(금속노조 유성기업지회) 조합원의 정신건강 상태를 크게 악화시켰을 뿐 아니라 소속 노조와 상관없이 보더라도 많은 노동자들이 광범위한 정신적 피해를 입어있음을 확인했다”고 밝혔다. 인권위는 이어 “우울증 징후와 외상 후 스트레스 장애 등을 겪는 데 있어서 제1노조 조합원의 숫자가 월등히 높게 나타났다”고 설명했다.

인권위가 유성기업 제1노조, 제2노조, 제3노조 조합원 및 비조합원 등 433명에게 실시한 설문조사 결과를 보면, 조사에 참여한 제1노조 조합원 대다수가 스트레스와 인간관계에서의 어려움 등을 호소했다. 이번 설문에 참여한 제1노조 조합원 254명 가운데 ‘일상에서 많은 스트레스를 느낀다’고 답한 비율이 72%였고 ‘친구·동료와 인간관계가 악화했다’고 답한 비율은 82.3%였다. 최근 5년 동안 음주가 늘었다고 답한 이들은 61.4%였다.

특히 이들 가운데 우울증 등 정신적 질환의 징후를 보이는 이들도 있었다. 설문에 답한 제1노조 조합원 가운데 26.8%가 ‘우울증이나 외상 후 스트레스 장애 징후가 있다’고 답한 것으로 드러났다. ‘최근 1년 동안 자살을 생각해봤다’고 답한 비율은 24%이었다. 복수 노조 조합원과 비조합원 등을 합친 전체 설문 응답 노동자 가운데 우울증이나 외상 후 스트레스 장애 징후가 나타난 이는 21.0%로 제1노조 조합원에 견줘 다소 낮았다.

|

|

국가인권위원회 설문조사 결과. 그래픽 정희영 기자 heeyoung@hani.co.kr

|

인권위는 이번 조사결과를 바탕으로 유성기업 소속 노동자들의 건강 상태에 대한 해결이 시급하다고 판단해, 유성기업 대표이사와 관계기관 등에 시정권고와 의견표명을 하기로 결정했다. 인권위는 또 “유성기업이 사업장 내 복수노조 간 처우를 달리한 것은 불합리한 차별”이라며 유성기업 대표이사에게 “잔업·특근 부여와 무분규 타결금을 지급과 관련해 쟁의행위를 한 노조 소속 조합원이라는 이유로 차별하지 아니할 것”을 권고했다.

앞서 유성기업 사쪽은 차별행위 등에 대한 지적과 관련해, 제1노조가 비타협적인 태도로 파업과 태업 등을 해 노사 간 협상 및 처우개선이 이뤄지지 않은 것이지 제1노조와 다른 노조를 차별한 것은 아니라고 주장한 바 있다.

유성기업은 현대자동차에 피스톤링 등을 납품하는 회사로, 2011년께 노조가 주야교대를 ‘주간 연속 2교대제’로 바꿔줄 것을 요구하며 파업에 돌입하자 사쪽은 회사에 우호적인 제2노조를 설립한 바 있다. 회사는 아울러 직장폐쇄를 단행하고 공장 안에 있던 제1노조 조합원을 끌어내는 등 물리력을 동원한 진압을 해 다수의 부상자가 발생하기도 했다. 노조 파괴와 노사 갈등이 이어지던 2012년 12월과 2016년 3월에는 유성기업의 50대 노동자와 노조 조합원 한광호씨가 스스로 목숨을 끊었다. 지난해 12월에도 유성기업에서 퇴사한 50대 전 조합원이 스스로 목숨을 끊은 사실이 알려지기도 했다. (

▶관련 기사 : 폭력 노조? 유성기업 노조 파괴 8년 잔혹사 총정리)

김민제 기자

summer@hani.co.kr

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…  화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

댓글 많은 기사